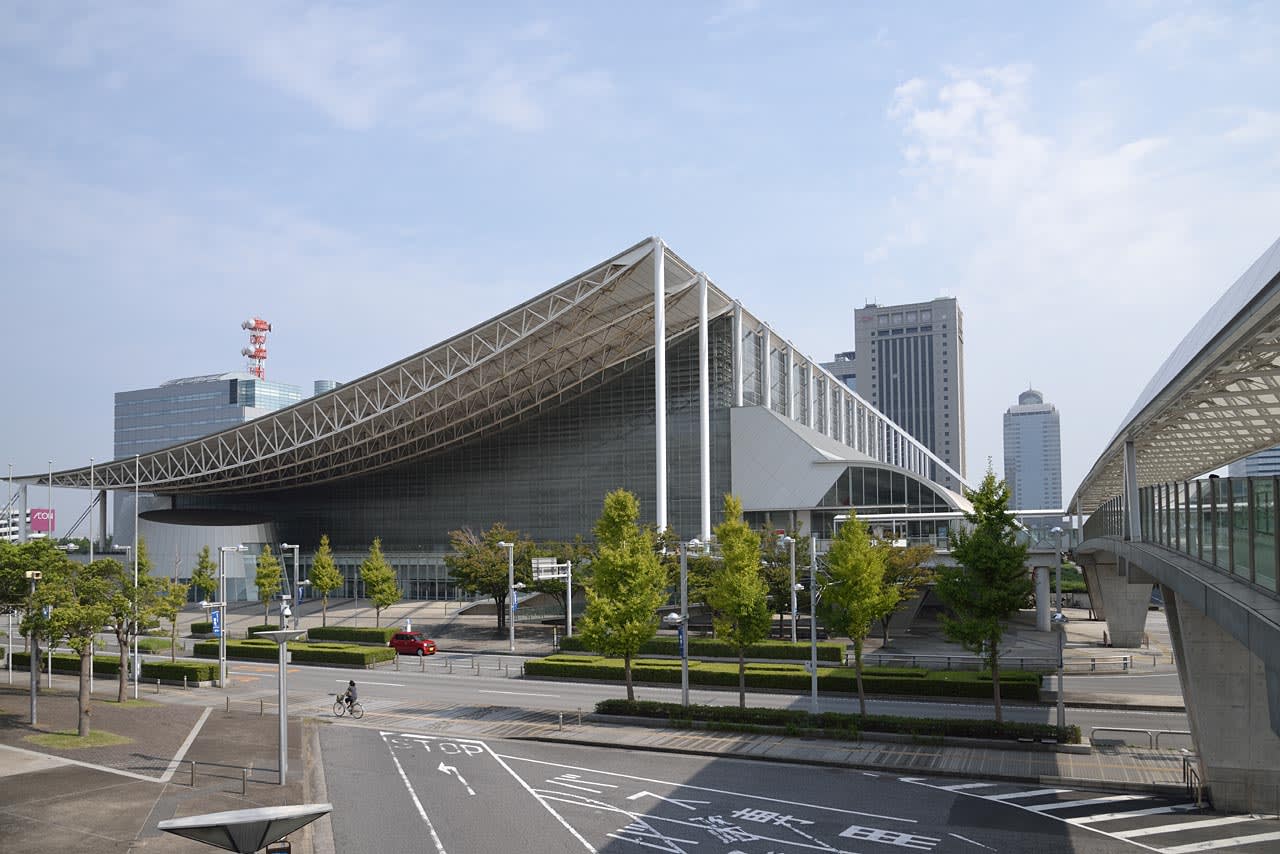

毎年2月には横浜でCP+があり、今年は少し早めの開催でしたが、一昨日(2/1)ちょこっと見学してきました。

日本カメラショーと銘打って日本橋高島屋で開催されていた頃とは、当たり前ですが隔世の感がありますね。

各社のブースに並んで、日本カメラ博物館のブースには歴代のカメラグランプリ受賞カメラが並べてありました。

第1回が1984年のニコンFAで、2012年の第29回ニコンD800まで、受賞したカメラはやはりその時々の最新の技術が詰まっていたと感じました。

そんな歴代のカメラに刺激をうけた訳でもありませんが、ふっと思い立って(現在までに)いつ頃どんなカメラを使っていたか、自分の備忘録として纏めてみました。

大した中味がある訳でもないので、他人の使っていたカメラなんかどうでも良いという方は飛ばしてください。

いままでに使ったカメラをグラフにしてみました。(下方4機種(点線)は自前ではなく、借用して撮影したカメラです)

横軸が西暦年で水色のラインはフィルムカメラ、オレンジ色のラインはデジタルカメラです。

初めて手にした35mm一眼レフカメラは、高校の入学祝いとして1965年に父親に買ってもらったミノルタSR-7で、露出計内蔵の当時としては最新のカメラでした。

暫くの間はロッコール58mmF1.4の標準レンズ1本だけでしたが、あの頃は被写体は何でも、写真を撮るのが実に楽しかったですね。

その後、大学に入ってアルバイトで稼いだお金でミノルタSRT101を増備、レンズもロッコール28mmF3.5と135mmF2.8を加えて3本となりました。

1972年、大学の友人から借りたマミヤC220(6×6判二眼レフ)を使ってみて、フィルムサイズが大きくなるとこうも画質が良くなるものかと衝撃を受け、社会人になった最初の年にC220(セコール80mmF2.8付き)を購入しました。

C220はブローニーフィルムを使えるカメラの中では当時一番安価で、しかもレンズ交換出来るのが魅力でした。

入社してから蒸気機関車が無くなるまでの数年間は、給料のほとんどが撮影のための旅費、フィルム代、現像代、そして幾許かの撮影機材に費やされました。

C220用の交換レンズもセコール55mmF4.5と250mmF6.3が増備されていました。55mmレンズは広角レンズになりますが、なかなかシャープな写りで気に入ったレンズでした。

蒸気機関車末期の頃はフジカGM670(フジノン100mmF3.5)やブロニカS2(ニッコール75mmF2.8、200mmF4)を借用して撮影したこともありましたが、やがて蒸気機関車が終焉を迎えると共に、上記のカメラの出番も少なくなり、1983年までは事実上休車状態で、C220用交換レンズ3本にカビを生やして修理したこともありました。

ゴハチがそろそろ引退という1984年、再び線路際に復帰した時はC220がメインで、サブは妻の持っていたキャノンEF(レンズはFD50mmマクロF3.5、28mmF2.8、135mmF3.5の3本)、時々借り物のフジカGW690(フジノン90mmF3.5)やブロニカS2を使っていました。

でも、蒸気機関車と違って電気機関車はスピードが速く、C220やGW690の最高速1/500秒では列車は止まりません。

1988年になって念願のペンタックス67を導入、レンズも105mmF2.4、165mmF2.8、200mmF4が揃って、これが主力機種となります。

...が、67は重く大きく、ちょっとした撮影にはやはり35mm一眼レフが欲しくなり、1993年に丁度出たばかりのキャノンEOS5QD(28-105mmF3.5-4.5付き)を増備、暫くの間、この2機種での撮影が続きます。

そう言えば、あまり使いませんでしたが、EOS5には視線入力AFが付いていました。そのためか、1993年にカメラグランプリを受賞していますね。

暫くしてEOS5用に望遠ズームレンズのシグマ70-210mmF2.8を追加、昔からの憧れであった200mm望遠レンズにやっと到達しました。

67の200mmは35mm換算100mmで、望遠効果はイマイチ不足でしたので、やがて67用に2倍のリアコンバータも追加されました。

ペンタックス67は酷使に耐えていましたが、流石に老朽化したので2003年に67IIを増備し、これが本務機となりました。

この頃にはデジタルカメラの性能も大分良くなってきていましたが、デジタル一眼レフは手が届く値段ではなく、未だフィルム優位という気持もあってデジタルカメラが欲しいと思うことはありませんでした。

でも、周りでデジタルカメラを使っている人が徐々に増えてきて、コンパクトカメラなら手が届くこともあり、キャノンパワーショットG5が次のG6に切り替わる頃(2004年)、安くなったのを見計らって購入しましたが、使ってみるとこれが結構面白くて...初めて一眼レフを手にした頃の、写真を撮る面白さを思い出させてくれたカメラでした。

そして2006年、遂にデジタル一眼レフ、キャノンEOS20Dの配備となりました。これは友人から譲って頂いたものでした。

それまで使っていたEOS5はその時点でお役ご免、シグマの70-210mmズームレンズもEOS20Dでは使えないので、純正の70-200mmF4を導入しました。

1年間ほど20Dを使ってみて、すっかりデジタル一眼レフの便利さに慣れましたが、未だ67IIが主力でした。

ただ、何れはデジタルカメラのフラッグシップ機を...という思いもありました。

そんな折、2007年にニコンからD3とD300が発表され、そのスペックの高さに衝撃を受け、これはマウント変更も辞さず...指令を拝み倒し、なけなしの貯金も取り崩してD300を導入となりました。

最初はニッコール24-70mmF2.8レンズ1本でしたが、直ぐにシグマ100-300mmF4を追加、やがて67IIの出番は少なくなり、2009年にD3Sを増備してからは67IIは完全に引退となりました。

昨2012年、D800Eを増備するとともにD300は友人のところへ嫁入り、レンズの入れ替えや増備が有って...これが現在の我がシステムです。

DSLRボディが2台、ズームレンズ4本、単焦点レンズ1本、テレコン3本、そしてこの写真を撮影しているパワーショットG11です。

デジタル化になって、更新サイクルが短くなっているのがグラフにも如実に現れていますが、今のシステムでほぼ満足していますので、もうずっとこのままかも知れません。

...と言うことで、2013年以降も使い続けるつもりで、デジタルカメラ3機種はグラフが延長してあります。

レンズの方は沼に填り損ないで、未だ未だ欲しいモノがあるのですが...

D3Sは連写や高感度が必要なとき、D800Eは標準~広角での風景的な撮影やクロップしての超望遠撮影...と、どちらが本務機と言う事はなく場面に応じて使い分けています。

また、パワーショットG11はスナップやメモ帳代わりで重宝しています。

大分前に撮影機材の話として2本ほど記事を書きましたが、こうして見ると、現在は随分状況が変わりました。

2006/9/7:

撮影機材の話(1)

2006/9/8:

撮影機材の話(2)