6月10日は<時の記念日>

時間の大切さを知り、時間、時刻を守り、生活の改善につなげていこう、というような主旨で1920年(大正9年)に制定されました。

今年でちょうど100年目を迎えます。

6月10日の由来は、671年天智天皇お時代に漏刻という水時計が初めて時刻を知らせる鐘を打ったとされる話に基づいています。

漏刻は水圧の差を利用して水が流れ落ち(サイフォンの原理ですね)、下の箱に水が溜まるにつれて矢が浮き上がっていき、矢につけられた目盛りを読むことで時刻を知らせるものです。

当時現在のような水道水はなく、不純物で管が詰まったり、冬場には凍結したりとなかなか大変だったようです。

⇒近江神宮

天智天皇を祀る近江神宮や国立科学博物館などでは、100周年を記念して展覧会がが開催されています。

大正時代は15年と短い期間ですが、大正デモクラシーと呼ばれる日本の民主主義の芽生えの時代でした。

そんな中で、生活改善運動は衣食住をはじめ、家庭生活や職場での生活、さらには公的な場所での振る舞いや行動様式など、すべてにわたって改善していこうという趣旨の運動です。

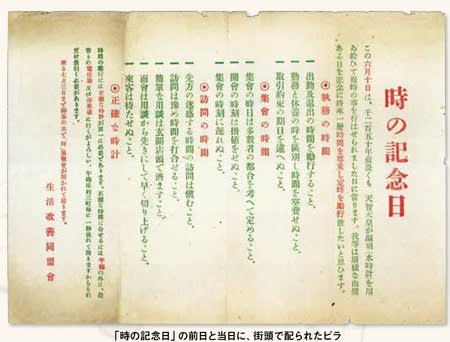

最初の時の記念日にその意義とPRについてビラが配布されました。

⇒明石市立天文科学館

<ビラの内容>

この六月十日は、1,250年前、畏くも、天智天皇が、漏尅水時計を用いて報時の事を行わせられました日に当たります。 我等は斯様な由緒ある日を記念に一層、時間を尊重し、定時を励行致したいと思います。

○執務の時間

•出勤、及び退出の時間を励行する事。

•勤務と休養の時を区別し、時間を空費せぬ事。

•取引約束の期日を違えぬ事。

○集会の時間

•集会の時日は、多数者の都合を考えて定める事。

•開会の時刻は掛値をせぬ事。

•集会の時刻に遅れぬ事。

○訪問の時間

•先方の迷惑する時間の訪問は慎む事。

•訪問は予め時間を打合せる事。

•簡単な用談は玄関店頭で済ます事。

•面会は用談を先きにして早く切り上げる事。

•来客は待たせぬ事。

○正確な時計

時間の励行には、正確な時計が第一に必要であります。 正確な時間に合わせるには午砲の外に最寄りの電信局及び停車場に行くがよろしい。 午砲は約三町毎に一秒遅れて聞えますから、それだけ差し引く必要があります。

生活改善同盟会

※午砲は、正午を知らせる大砲の打つ音

「開会の時刻は掛値をせぬ事」なんておもしろいですね。

集合時間を決めてもルーズだったので、ちょっと早めに設定したりしていたんでしょうね。

この頃はまだ時間に対してそれほど几帳面ではなかったようです。

日本人の時間に関する習慣は、こういうことが継続されて徐々に出来上がってきたのでしょうね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます