2012年8月6日(月)夜~8月11日(土)

去年の夏山は五十肩に苦しんでいたので、楽そうな尾瀬へ行き、ひどい怪我はしてしまったが初めての尾瀬を堪能した。あれから1年、やっと五十肩もほぼ完治。これなら多少ハードな山も大丈夫そう、ということで、僕が最も気に入っている山域の雲ノ平を訪れ、特別な思いがある笠ヶ岳までの長い縦走コースを歩くことにした。

最近5年間はテント泊だったが、今回は久々に山小屋泊にした。それでもザックは18キロもあった。これにテント一式を持てば20キロは軽く超えてしまう。1日の行程も長めで、途中でバテテしまったこともあったので、やっぱり小屋泊にしておいてよかった。それに山小屋での楽しい出会いもあった。欲張り縦走コースのレポートをお届けします。

新宿出発の夜行電車「ムーンライト信州号」で信濃大町下車。タクシーで高瀬ダムへ。駅で「高瀬ダム相乗り希望」と大きく紙に書いて掲げ、最大人数の3名の同乗者をゲット!高瀬ダムまで4人でワリカン、一人2000円で行くことができた。

烏帽子小屋から野口五郎岳

「日本3大急坂」と呼ばれる「ブナ立尾根」を4時間10分かけて烏帽子小屋に到着。5年前は同じ行程を3時間半で行っているので、体力は落ちたかな。。 長い尾根をひたすら登ってきて待っているのが、シラビソの木々の向こうに連なる赤牛岳と薬師岳の素晴らしい眺め。今回もこれを拝むことができた。

今日はこの景色をスケッチしようと思って絵筆を取り出していたら、赤牛岳方面にガスがかかってきて見えなくなってしまった。残念。。先は長いのでお昼を食べて出発した。

なだらかで広い山頂の野口五郎岳がだんだんと近くに見えてくる。今日の泊まりは、ここの山頂のすぐ手前にある野口五郎小屋。到着したのは15時46分。烏帽子小屋を出てから3時間半、今朝高瀬ダムを出発してからだと9時間10分かかった!

小屋で種類もたくさんでおいしい夕食を食べてから、天気が良いので山頂へ行ってみた。小屋付近からでも景色は十分素晴らしいが、山頂まで行くと西の方の山並みまで見渡せる。その中で一際存在感を示すのが槍ヶ岳。西に傾きかけた陽光を受けた槍の姿には一層ひきつけられる。その槍ヶ岳をバックにワンショット!

その後、太陽が沈むまで山頂からの景色を楽しんだ。気温は7度と寒かったが、夕暮れ時の眺めを心ゆくまで楽しんだ。野口五郎岳山頂からの夕暮れの眺めをスライドショーでどうぞ(5枚)。是非フルスクリーンモードで!

翌朝は4時半に起きてまた山頂へ。気温は前日の夜より更に下がって4度!3000メートルに近いとは言え、真夏で4度っていうのは下がり過ぎでは?山頂では立教大学の登山サークルのグループが朝日に向かって一人ずつ叫んでいた。青春!いいね!だけど、こっちはどんどん体が冷えてきて耐えられなくなり、小屋に戻って暖をとった。

小屋の人の話しでは、今朝は特に冷え込んだということ。ここがこれだけ冷え込むということは、東京でも熱帯夜解消だろうか。日の出を迎えた野口五郎岳山頂からの眺めをスライドショーでどうぞ(6枚)。フルスクリーンモードで!

体も温まり、太陽も上がってようやく暖かくなってきた。三たび頂上へ。野口五郎小屋の背後に立山連峰の雄姿が聳える眺めをスケッチした。

野口五郎岳から雲ノ平へ

野口五郎岳から西へ続く縦走コースでは、歩くごとに徐々に姿を変えて行く水晶岳や鷲羽岳を見るのが楽しみ。特に鷲羽岳は、近づくにつれてその堂々とした整った山容が視界に強く訴えてくる。

東沢乗越からはるか上に見える水晶小屋への登り返しはなかなかの急坂。水晶小屋に着いたのは10時40分。ここから水晶岳山頂までは、5年前の記録だと27分で行けてる。天気も最高にいいし、雲ノ平へ直行する予定を変更してちょっとだけ水晶岳の山頂へ行くことにした。

結局頂上までは35分かかった。。けれど、ここに来るまでの眺めも素晴らしかったし、頂上からの眺めは文句なし。この頂上が今回の山行では最高峰となる。

360度どこを見回しても山が連なる。槍ヶ岳が一層堂々と見え、読売新道から赤牛岳山頂、その先に立山が聳える眺めはこの山頂からならではのもの。エメラルド色の水を湛えた黒部湖も見える。目を左方面へ落とせば、これから行く雲ノ平も眼下に広がっている。

水晶岳山頂からの眺めをスライドショーで!(5枚:フルスクリーンモードで)

水晶小屋へ戻ってきたのは12時13分。雲ノ平へ行くのがだいぶ遅れてしまった。お昼は雲ノ平で、と思っていたが、これはちょっと無理。おまけに岩苔乗越を越え、祖父岳の登りに取りかかる手前でバテてしまった。今朝はあんなに寒かったが、遮るもののない強い日差しが照りつける中を歩き、余計に体力を消耗してしまったようだ。水晶岳の往復もきいたかな… 情けない。。。お昼にはカレーと思っていたが、そんな重いものはとても入りそうにない。シリアルとゼリーでとにかくカロリーを補給し、元気を回復せねば!

喉も乾いていたが水も残り少なくなり、雪渓を削って食べた。冷たくてうまい。これを水筒に詰めればいいと、せっせと削ってペットボトルに入れてみると… 黒いゴミがたくさん漂って濁っている。。。多少のゴミなら気にしないが、ここまで激しいとさすがに飲むのはやめておこう、という気分になった。取りあえず少しは元気を取り戻したので出発。あとは祖父岳が今日の最後の登りだ。

祖父岳山頂になんとか辿り着き、後は雲ノ平へ下るだけとなった。祖父岳を下ったところに大きな雪田があった。その先に広大な雲ノ平の台地が広がり、更にその向こうには薬師岳がたたずんでいる。雲ノ平はもうすぐだ。

雪田を通過すると、池塘が点在し、チングルマが咲き乱れるなだらかな草地の向こうに、さっき登って来た水晶岳が稜線を広げる、まさに雲ノ平の風景が目に飛び込んできて、これまでの疲れが一気に消え失せた。

さあ、ここからはもう雲ノ平だ。アップダウンもないし、雲上の楽園を満喫しよう! といきたいところだったが、ここから雲ノ平の中央までは、植物を保護するためにキャンプ場を突っ切る最短の道は通行止めになっていて、わりと近くに見えている今日の目的地の山荘までは雲ノ平の縁を大回りする迂回路を行かなければならない。この道はアップダウンや背の高いハイマツのヤブコギなどがあって決して楽ではなかった。

スイス庭園やキャンプ場の水場に寄り、小屋には4時半に到着。小屋は新しく建て替えられ、木の匂いが気持ちいい。小屋の前のテラスで小さいスケッチを仕上げた頃に夕食。夕食はこの小屋名物の石狩鍋。地元の酒蔵仕込みの酒粕を使い、具がたっぷり入った石狩鍋は本格的。小屋のご主人の今田さんが「これほどの晴天続きは本当に珍しい」と最近の天気のことを紹介。雲ノ平は3回目だが、3回とも天気には恵まれている。

夕食後は小屋の後ろにある祖母岳(アルプス庭園)という小高い丘に登って夕日に染まる雲ノ平を堪能した。

夜は寝床から窓越しに見える満点の星空に息を呑み、翌日はお昼過ぎまで雲ノ平をくまなく散策した。夕暮れ時と朝のアルプス庭園、それからあちこち散策した雲ノ平での風景と、途中で出くわした雷鳥やオコジョの写真をスライドショーで!(17枚)

計画では、今日の行き先は双六小屋か三俣山荘かの二者択一にしていたが、雲ノ平でより長く過ごすため、より近い三俣山荘にした。5日間のなかで一番短い行程だ。

雲ノ平から三俣山荘へ行くコースは、祖父岳を登り返して黒部源流を辿るコースと、祖父岳山頂を巻いて雲ノ平の一角である日本庭園経由で行くコースがある。黒部源流はこれまで何度も歩いているので、まだ一度も行っていない日本庭園経由で行くことにした。

日本庭園にはチングルマの群落がたくさんあった。今年は高山植物ははずれ年だと誰かが言っていた。確かに例年に比べると花は少ない。そんななか、この日本庭園のチングルマの群落は見ごたえも十分で、目を楽しませてくれた。

三俣山荘、そして笠ヶ岳へ

日本庭園を過ぎたあたりから黒部源流の向こうに、今日の目的地の三俣山荘の赤い屋根が見えるようになる。その背後には槍ヶ岳の穂先が雲から見え隠れしていた。

大きな雪田を通過したあたりから急な下り坂になる。三俣山荘は直線距離では割と近そうに見えたが、この坂を下る途中で見えなくなった。小屋へは谷底まで下って登り返さなければならないので実はまだまだ遠かった。この下りはハンパなく急で長い。逆コースだったら相当キツイだろう。やっとのことで黒部源流まで下り、小屋までの登りとなる。小屋までもう少しというところでお腹が痛くなってきた。。山を汚してはいけないので頑張って耐えて小屋にたどり着けた。。。

鷲羽岳と三俣蓮華岳の間に広がる広々とした鞍部に建つ三俣山荘からの眺めはとてもいい。鷲羽岳や槍ヶ岳が夕日を受ける時間帯は格別だ。

夕食までの時間、小屋の前の広いテラスに座り、変わり行く夕景を眺めながら本を読んだ。

おいしいハンバーグの夕食後、外はもう寒いので、談話室の窓側でお湯割りをチビチビと飲みながら赤く染まる槍ヶ岳の眺めを楽しむ。小屋の中からこんなによく槍ヶ岳を見えるところはあまりない。そもそも、夕日の頃はガスがかかることが多いので今回はラッキーだった。

翌朝は4時過ぎに起き、小屋の自炊場で朝食を済ませて出発。今日は今回の行程で最も長いルートを歩かなければならない。アップダウンも多く気合を入れて歩き始めた。三俣蓮華岳へ登る途中からは、逆光気味だが雄大な槍ヶ岳連峰の眺めがいい。三俣蓮華岳山頂には6時12分到着。歩き始めて58分はまずまずのペース。

ここは長野県、岐阜県、富山県の県境であるばかりでなく、四方の山々へのルートの分岐点にもなっているので、山岳風景は最高のはずなのだが、いつ来てもなぜかこの山頂からの眺めにはあまり感動がない。寒いことが多くて眺めどころではないせいかも知れないが、今朝もハンパなく寒かった。温度計を出しておいたら3度まで下がった。そのうえ風が強い。こんなところで休んでいたら凍えそうなので、早々に先に進んだ。

寒いけれど天気はいいので双六岳の山頂を通るルートを選んだ。この道は稜線のほぼ中央を南斜面や北斜面をじぐざぐしながら歩く。ここを歩いていつも実感するのは、北斜面と南斜面の世界が全く違うこと。北斜面は冷たい風が吹きつけ、ハイマツが寒そうに小刻みに揺れるなか、ガタガタ震えながらの歩き。ところが南斜面へ入ると、風はぴたりと静まり、汗ばむほどの陽気になって、周りは高山植物のお花畑が広がっている。殆ど同じ時間と場所にいて、極端な話、熱中症と凍死が同時に起きてもおかしくないぐらいだ。

双六岳山頂到着は7時35分。すでにたくさんの登山者で賑わっていた。ここからの眺望は素晴らしい。特に、歩いてきたなだらかな尾根線沿いに連なる三俣蓮華岳、鷲羽・水晶、更には薬師、野口五郎岳などの山々が集まる眺めには息を呑む。

振り返れば今日の目的地、笠ヶ岳が山並みの最奥でひときわ高く聳えている。ここから見る笠ヶ岳はまさしく笠の形をしている。あそこまで行くのかぁ。。

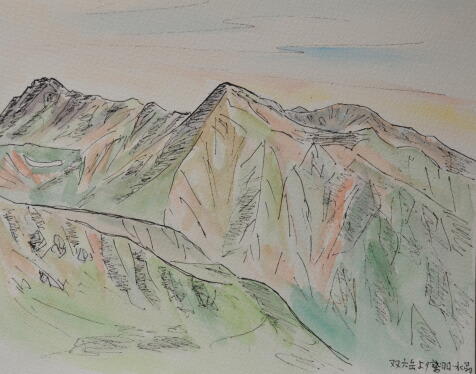

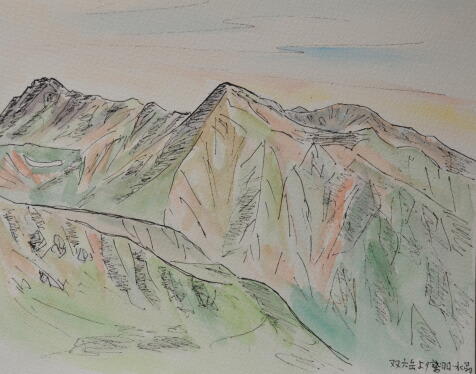

先を急がなければならないとわかっていながら、今回歩いてきた山々を一望できる景色をスケッチしたくてペンと絵筆を取った。

さっと仕上げて8時34分には双六岳山頂を出発した。

今朝出発した三俣山荘から三俣蓮華岳~双六岳~弓折岳のルートは、北アルプスでも最も多く歩いているところ。双六小屋から弓折岳へ至るルート上は高山植物の宝庫だが、今年はちょっと少なめ。それでも花見平ではシナノキンバイとハクサンイチゲが咲き誇っていた。

いつもは弓折岳手前から鏡平へ下るが、今日はさらに笠ヶ岳へ至るルートへ進む。先はまだまだ長い。ルート上からはワイルドな北鎌尾根を従えた槍ヶ岳が大きい。

そして、弓折岳を過ぎると次第にその隣の穂高連峰が大きく見えてきて、屏風のように立ちはだかる姿はとにかくダイナミック!奥穂が槍よりも高いことが実感できる。

大ノマ乗越から登り返し、秩父平へ向かう手前で、槍・穂高連峰を一望できる絶好の岩のテラスがあった。そこでお昼休憩。外国人が先に二人休んでいたので話しかけた。アメリカ出身とのことで、ちょっとたどたどしいけれど日本語でいけた。二人はあちこち日本の山を登っているそうで、今回はテントを背負って立山から笠ヶ岳までぶっ通しで歩いているという。スゴイ!

このピークから秩父平へ下り、そこから笠ヶ岳へ続く稜線までの登りはかなりしんどかった。稜線まで登りついた頃にガスが上がってきて、笠ヶ岳は隠れてしまった。ここから笠ヶ岳までのコースタイムは2時間10分。かなりあるが、これからはアップダウンの少ない尾根歩きだからそんなにきつくはないだろう… と思いきや、結構アップダウンが多くてタイヘン。

かなり疲れてきた頃、ガスの合間から遠くの山影が見えた。笠ヶ岳っぽい形をしている。

「えっ!? あれが笠ヶ岳? あんなに遠いの。。!?」

あまりの遠さに気が遠くなるほど。別の山では?思ったほどだったが、そんなところに別の山があるわけはなく、覚悟を決めて行くしかなかった。

ここから笠ヶ岳山荘までの道のりが長くてキツかったこと! おまけにガスで景色は見えず、風は冷たくて寒かった。テント場から少し下ったところにある水場にも寄って、小屋に着いたのはもう5時15分。2時間10分のコースタイムを2時間50分もかかってしまった。今朝、三俣山荘を出発してから実に12時間!こんなにかかる予定ではなかったのだが… これまでの自分のペースとは明らかに違う。そろそろ年寄りプランに切り替えたほうがよさそうだ。

夕食が済み、アメリカ人の二人がテントへ戻ったあとも一緒にいたご夫婦と話が弾み、場所を変えてお酒を飲みながら話し込んだ。このご夫婦も相当な山の達人だ。沢登りなど、道なき道を行くプロフェッショナル級のキャリアをお持ちで、話がとてもおもしろい。興味深い山の話が尽きず、お酒も進んでしまった。「今月の『山と渓谷』に僕らが飯豊山に行ったときに撮られた写真が載っているんです…」と教えてもらって、帰ってから確かめた!山旅最後の夜で、山小屋泊まりならではの人との交流。いいもんだ。

テント場で、テントを片付けるアメリカ人二人に会った。お互い名前を名乗って握手を交わして別れた。ジョシュアさんとトムさん。またどこかの山で会えるかな。

笠ヶ岳は、新田次郎の小説「槍ヶ岳開山」を読んで山に惹かれ、初めて泊りがけで登った山で特別な思い入れがあり、今回訪れるのは4度目。杓子平に下る前に、一度でも稜線からスッと立ち上がる笠ヶ岳の雄姿が見たいな、と振り返りつつ歩いていたら、抜戸岳にさしかかるあたりでガスが途切れて笠ヶ岳山頂を拝むことができた。

稜線から杓子平へ下ると高山植物の宝庫。最初にここに来たときは、別世界のような光景に息を呑んだものだ。

途中で雷鳥の親子に出会った。親鳥は岩の上で辺りを監視しながらヒナに警戒の合図の声を送るが…

心配した天気はなんとか持ちこたえ、たまに雨がぱらつく程度で済んだ。それに、下山時も槍や穂高の峰々を見ることができた。

下山していつもは平湯バスターミナルの温泉に入るのだが、新穂高温泉のホテルニューホタカで日帰り入浴の看板を出しているのを初めて見たので、今回はここで温泉につかった。5日ぶりの風呂は実に気持ちいい!ロープウェイ駅で飛騨牛コロッケカレーを食べ、生ビール!これで完全に生き返った気分。平湯から新宿行き直行バスで帰宅した。かなりキツイ行程だったが、天気にも恵まれていい山旅だった。

体重急増は高山病のせい?

山旅を終えて体重を測るといつもとんでもなく体重が増えている。今回もまる4キロ増加していた。顔がむくみ、奥さんに「別人みたい!」と驚かれた。

もちろん左が山へ行く前、右は帰宅直後。決して加工してません!

激しい運動のせいで水分の調節がうまくいかなくなってむくんでしまうのかも、と、最近は山では水ではなく吸収しやすいアミノ酸飲料を摂るようにしているが効果はなし。帰宅後はオシッコがたくさんでて、数日で体重は元に戻るのがいつものパターン。いったいおれの体では何が起きているのかを突き止めたくて、今回は病院に行って検査してもらうことにした。帰宅したのが土曜日の夜だったので、病院に行けたのは翌々日の月曜日。体重は既に2キロ戻っていたがそれでも何かわかるかも知れない。

尿検査は異常なしだったが、血液検査では肝機能を示すASTとALTの値が基準値を大きく越え、普段の倍以上に跳ね上がっていた。お医者さんの話では、気圧の変化でこの値が上がるという症例はあり、高山病の一種とのこと。登山は健康にいいというが、おれって登山に向いていないのだろうか… けど、ずっと治らなかったしつこい湿疹が山から帰ったらすっかり消えていたのは登山のおかげ? よくわからんが、お医者に山登りを止めらたわけではないし、また山へ行ってしまうだろうな。

夏山07 北アルプスの秘境 高天原温泉と雲ノ平を訪ねる5日間の山歩き(前編)

2011 盛夏の尾瀬 ~五十肩登山と尾瀬散策~ その1 至仏山

去年の夏山は五十肩に苦しんでいたので、楽そうな尾瀬へ行き、ひどい怪我はしてしまったが初めての尾瀬を堪能した。あれから1年、やっと五十肩もほぼ完治。これなら多少ハードな山も大丈夫そう、ということで、僕が最も気に入っている山域の雲ノ平を訪れ、特別な思いがある笠ヶ岳までの長い縦走コースを歩くことにした。

最近5年間はテント泊だったが、今回は久々に山小屋泊にした。それでもザックは18キロもあった。これにテント一式を持てば20キロは軽く超えてしまう。1日の行程も長めで、途中でバテテしまったこともあったので、やっぱり小屋泊にしておいてよかった。それに山小屋での楽しい出会いもあった。欲張り縦走コースのレポートをお届けします。

新宿出発の夜行電車「ムーンライト信州号」で信濃大町下車。タクシーで高瀬ダムへ。駅で「高瀬ダム相乗り希望」と大きく紙に書いて掲げ、最大人数の3名の同乗者をゲット!高瀬ダムまで4人でワリカン、一人2000円で行くことができた。

烏帽子小屋から野口五郎岳

「日本3大急坂」と呼ばれる「ブナ立尾根」を4時間10分かけて烏帽子小屋に到着。5年前は同じ行程を3時間半で行っているので、体力は落ちたかな。。 長い尾根をひたすら登ってきて待っているのが、シラビソの木々の向こうに連なる赤牛岳と薬師岳の素晴らしい眺め。今回もこれを拝むことができた。

今日はこの景色をスケッチしようと思って絵筆を取り出していたら、赤牛岳方面にガスがかかってきて見えなくなってしまった。残念。。先は長いのでお昼を食べて出発した。

| 三ツ岳付近は花崗岩の砂地のあちこちに、コマクサが群落を作っている。ちょっと強い風が吹き付ければ崩れてしまうようなもろい砂地に、必死にしがみつくように咲くコマクサは健気だなぁと感じる。 写真を撮るときも、コマクサが咲いているところは特に登山道から外れないように要注意! |  |

| このコース、夏山シーズンはいつ歩いても色とりどりの高山植物の宝庫。ハクサンイチゲもこのコースの主役のひとつ。 |

なだらかで広い山頂の野口五郎岳がだんだんと近くに見えてくる。今日の泊まりは、ここの山頂のすぐ手前にある野口五郎小屋。到着したのは15時46分。烏帽子小屋を出てから3時間半、今朝高瀬ダムを出発してからだと9時間10分かかった!

小屋で種類もたくさんでおいしい夕食を食べてから、天気が良いので山頂へ行ってみた。小屋付近からでも景色は十分素晴らしいが、山頂まで行くと西の方の山並みまで見渡せる。その中で一際存在感を示すのが槍ヶ岳。西に傾きかけた陽光を受けた槍の姿には一層ひきつけられる。その槍ヶ岳をバックにワンショット!

その後、太陽が沈むまで山頂からの景色を楽しんだ。気温は7度と寒かったが、夕暮れ時の眺めを心ゆくまで楽しんだ。野口五郎岳山頂からの夕暮れの眺めをスライドショーでどうぞ(5枚)。是非フルスクリーンモードで!

翌朝は4時半に起きてまた山頂へ。気温は前日の夜より更に下がって4度!3000メートルに近いとは言え、真夏で4度っていうのは下がり過ぎでは?山頂では立教大学の登山サークルのグループが朝日に向かって一人ずつ叫んでいた。青春!いいね!だけど、こっちはどんどん体が冷えてきて耐えられなくなり、小屋に戻って暖をとった。

小屋の人の話しでは、今朝は特に冷え込んだということ。ここがこれだけ冷え込むということは、東京でも熱帯夜解消だろうか。日の出を迎えた野口五郎岳山頂からの眺めをスライドショーでどうぞ(6枚)。フルスクリーンモードで!

体も温まり、太陽も上がってようやく暖かくなってきた。三たび頂上へ。野口五郎小屋の背後に立山連峰の雄姿が聳える眺めをスケッチした。

野口五郎岳から雲ノ平へ

野口五郎岳から西へ続く縦走コースでは、歩くごとに徐々に姿を変えて行く水晶岳や鷲羽岳を見るのが楽しみ。特に鷲羽岳は、近づくにつれてその堂々とした整った山容が視界に強く訴えてくる。

東沢乗越からはるか上に見える水晶小屋への登り返しはなかなかの急坂。水晶小屋に着いたのは10時40分。ここから水晶岳山頂までは、5年前の記録だと27分で行けてる。天気も最高にいいし、雲ノ平へ直行する予定を変更してちょっとだけ水晶岳の山頂へ行くことにした。

| 水晶小屋から頂上への道は、最初は肩のなだらかなところでアップダウンは殆どないが、後の方は岩の急な斜面の登りとなる。「水晶を採取しないように」という看板の近くで、水晶の鉱脈らしきものを発見。この山の名前の由来は、以前水晶が採れたことによると聞いたことがあったが、今でも水晶は取れるのか… |  |

結局頂上までは35分かかった。。けれど、ここに来るまでの眺めも素晴らしかったし、頂上からの眺めは文句なし。この頂上が今回の山行では最高峰となる。

360度どこを見回しても山が連なる。槍ヶ岳が一層堂々と見え、読売新道から赤牛岳山頂、その先に立山が聳える眺めはこの山頂からならではのもの。エメラルド色の水を湛えた黒部湖も見える。目を左方面へ落とせば、これから行く雲ノ平も眼下に広がっている。

水晶岳山頂からの眺めをスライドショーで!(5枚:フルスクリーンモードで)

水晶小屋へ戻ってきたのは12時13分。雲ノ平へ行くのがだいぶ遅れてしまった。お昼は雲ノ平で、と思っていたが、これはちょっと無理。おまけに岩苔乗越を越え、祖父岳の登りに取りかかる手前でバテてしまった。今朝はあんなに寒かったが、遮るもののない強い日差しが照りつける中を歩き、余計に体力を消耗してしまったようだ。水晶岳の往復もきいたかな… 情けない。。。お昼にはカレーと思っていたが、そんな重いものはとても入りそうにない。シリアルとゼリーでとにかくカロリーを補給し、元気を回復せねば!

喉も乾いていたが水も残り少なくなり、雪渓を削って食べた。冷たくてうまい。これを水筒に詰めればいいと、せっせと削ってペットボトルに入れてみると… 黒いゴミがたくさん漂って濁っている。。。多少のゴミなら気にしないが、ここまで激しいとさすがに飲むのはやめておこう、という気分になった。取りあえず少しは元気を取り戻したので出発。あとは祖父岳が今日の最後の登りだ。

祖父岳山頂になんとか辿り着き、後は雲ノ平へ下るだけとなった。祖父岳を下ったところに大きな雪田があった。その先に広大な雲ノ平の台地が広がり、更にその向こうには薬師岳がたたずんでいる。雲ノ平はもうすぐだ。

雪田を通過すると、池塘が点在し、チングルマが咲き乱れるなだらかな草地の向こうに、さっき登って来た水晶岳が稜線を広げる、まさに雲ノ平の風景が目に飛び込んできて、これまでの疲れが一気に消え失せた。

さあ、ここからはもう雲ノ平だ。アップダウンもないし、雲上の楽園を満喫しよう! といきたいところだったが、ここから雲ノ平の中央までは、植物を保護するためにキャンプ場を突っ切る最短の道は通行止めになっていて、わりと近くに見えている今日の目的地の山荘までは雲ノ平の縁を大回りする迂回路を行かなければならない。この道はアップダウンや背の高いハイマツのヤブコギなどがあって決して楽ではなかった。

スイス庭園やキャンプ場の水場に寄り、小屋には4時半に到着。小屋は新しく建て替えられ、木の匂いが気持ちいい。小屋の前のテラスで小さいスケッチを仕上げた頃に夕食。夕食はこの小屋名物の石狩鍋。地元の酒蔵仕込みの酒粕を使い、具がたっぷり入った石狩鍋は本格的。小屋のご主人の今田さんが「これほどの晴天続きは本当に珍しい」と最近の天気のことを紹介。雲ノ平は3回目だが、3回とも天気には恵まれている。

夕食後は小屋の後ろにある祖母岳(アルプス庭園)という小高い丘に登って夕日に染まる雲ノ平を堪能した。

夜は寝床から窓越しに見える満点の星空に息を呑み、翌日はお昼過ぎまで雲ノ平をくまなく散策した。夕暮れ時と朝のアルプス庭園、それからあちこち散策した雲ノ平での風景と、途中で出くわした雷鳥やオコジョの写真をスライドショーで!(17枚)

計画では、今日の行き先は双六小屋か三俣山荘かの二者択一にしていたが、雲ノ平でより長く過ごすため、より近い三俣山荘にした。5日間のなかで一番短い行程だ。

雲ノ平から三俣山荘へ行くコースは、祖父岳を登り返して黒部源流を辿るコースと、祖父岳山頂を巻いて雲ノ平の一角である日本庭園経由で行くコースがある。黒部源流はこれまで何度も歩いているので、まだ一度も行っていない日本庭園経由で行くことにした。

日本庭園にはチングルマの群落がたくさんあった。今年は高山植物ははずれ年だと誰かが言っていた。確かに例年に比べると花は少ない。そんななか、この日本庭園のチングルマの群落は見ごたえも十分で、目を楽しませてくれた。

三俣山荘、そして笠ヶ岳へ

日本庭園を過ぎたあたりから黒部源流の向こうに、今日の目的地の三俣山荘の赤い屋根が見えるようになる。その背後には槍ヶ岳の穂先が雲から見え隠れしていた。

大きな雪田を通過したあたりから急な下り坂になる。三俣山荘は直線距離では割と近そうに見えたが、この坂を下る途中で見えなくなった。小屋へは谷底まで下って登り返さなければならないので実はまだまだ遠かった。この下りはハンパなく急で長い。逆コースだったら相当キツイだろう。やっとのことで黒部源流まで下り、小屋までの登りとなる。小屋までもう少しというところでお腹が痛くなってきた。。山を汚してはいけないので頑張って耐えて小屋にたどり着けた。。。

鷲羽岳と三俣蓮華岳の間に広がる広々とした鞍部に建つ三俣山荘からの眺めはとてもいい。鷲羽岳や槍ヶ岳が夕日を受ける時間帯は格別だ。

夕食までの時間、小屋の前の広いテラスに座り、変わり行く夕景を眺めながら本を読んだ。

おいしいハンバーグの夕食後、外はもう寒いので、談話室の窓側でお湯割りをチビチビと飲みながら赤く染まる槍ヶ岳の眺めを楽しむ。小屋の中からこんなによく槍ヶ岳を見えるところはあまりない。そもそも、夕日の頃はガスがかかることが多いので今回はラッキーだった。

翌朝は4時過ぎに起き、小屋の自炊場で朝食を済ませて出発。今日は今回の行程で最も長いルートを歩かなければならない。アップダウンも多く気合を入れて歩き始めた。三俣蓮華岳へ登る途中からは、逆光気味だが雄大な槍ヶ岳連峰の眺めがいい。三俣蓮華岳山頂には6時12分到着。歩き始めて58分はまずまずのペース。

ここは長野県、岐阜県、富山県の県境であるばかりでなく、四方の山々へのルートの分岐点にもなっているので、山岳風景は最高のはずなのだが、いつ来てもなぜかこの山頂からの眺めにはあまり感動がない。寒いことが多くて眺めどころではないせいかも知れないが、今朝もハンパなく寒かった。温度計を出しておいたら3度まで下がった。そのうえ風が強い。こんなところで休んでいたら凍えそうなので、早々に先に進んだ。

寒いけれど天気はいいので双六岳の山頂を通るルートを選んだ。この道は稜線のほぼ中央を南斜面や北斜面をじぐざぐしながら歩く。ここを歩いていつも実感するのは、北斜面と南斜面の世界が全く違うこと。北斜面は冷たい風が吹きつけ、ハイマツが寒そうに小刻みに揺れるなか、ガタガタ震えながらの歩き。ところが南斜面へ入ると、風はぴたりと静まり、汗ばむほどの陽気になって、周りは高山植物のお花畑が広がっている。殆ど同じ時間と場所にいて、極端な話、熱中症と凍死が同時に起きてもおかしくないぐらいだ。

双六岳山頂到着は7時35分。すでにたくさんの登山者で賑わっていた。ここからの眺望は素晴らしい。特に、歩いてきたなだらかな尾根線沿いに連なる三俣蓮華岳、鷲羽・水晶、更には薬師、野口五郎岳などの山々が集まる眺めには息を呑む。

振り返れば今日の目的地、笠ヶ岳が山並みの最奥でひときわ高く聳えている。ここから見る笠ヶ岳はまさしく笠の形をしている。あそこまで行くのかぁ。。

先を急がなければならないとわかっていながら、今回歩いてきた山々を一望できる景色をスケッチしたくてペンと絵筆を取った。

さっと仕上げて8時34分には双六岳山頂を出発した。

今朝出発した三俣山荘から三俣蓮華岳~双六岳~弓折岳のルートは、北アルプスでも最も多く歩いているところ。双六小屋から弓折岳へ至るルート上は高山植物の宝庫だが、今年はちょっと少なめ。それでも花見平ではシナノキンバイとハクサンイチゲが咲き誇っていた。

いつもは弓折岳手前から鏡平へ下るが、今日はさらに笠ヶ岳へ至るルートへ進む。先はまだまだ長い。ルート上からはワイルドな北鎌尾根を従えた槍ヶ岳が大きい。

そして、弓折岳を過ぎると次第にその隣の穂高連峰が大きく見えてきて、屏風のように立ちはだかる姿はとにかくダイナミック!奥穂が槍よりも高いことが実感できる。

大ノマ乗越から登り返し、秩父平へ向かう手前で、槍・穂高連峰を一望できる絶好の岩のテラスがあった。そこでお昼休憩。外国人が先に二人休んでいたので話しかけた。アメリカ出身とのことで、ちょっとたどたどしいけれど日本語でいけた。二人はあちこち日本の山を登っているそうで、今回はテントを背負って立山から笠ヶ岳までぶっ通しで歩いているという。スゴイ!

このピークから秩父平へ下り、そこから笠ヶ岳へ続く稜線までの登りはかなりしんどかった。稜線まで登りついた頃にガスが上がってきて、笠ヶ岳は隠れてしまった。ここから笠ヶ岳までのコースタイムは2時間10分。かなりあるが、これからはアップダウンの少ない尾根歩きだからそんなにきつくはないだろう… と思いきや、結構アップダウンが多くてタイヘン。

かなり疲れてきた頃、ガスの合間から遠くの山影が見えた。笠ヶ岳っぽい形をしている。

「えっ!? あれが笠ヶ岳? あんなに遠いの。。!?」

あまりの遠さに気が遠くなるほど。別の山では?思ったほどだったが、そんなところに別の山があるわけはなく、覚悟を決めて行くしかなかった。

ここから笠ヶ岳山荘までの道のりが長くてキツかったこと! おまけにガスで景色は見えず、風は冷たくて寒かった。テント場から少し下ったところにある水場にも寄って、小屋に着いたのはもう5時15分。2時間10分のコースタイムを2時間50分もかかってしまった。今朝、三俣山荘を出発してから実に12時間!こんなにかかる予定ではなかったのだが… これまでの自分のペースとは明らかに違う。そろそろ年寄りプランに切り替えたほうがよさそうだ。

| 笠ヶ岳山荘の夕食は品数が多くてとてもおいしく、疲れも取れてきた。 同じテーブルで、昼休憩のときに会ったアメリカ人の二人が向かいに座った。食料が尽きてきたので食事は小屋で食べることにしたらしい。近くにいた英語が上手なご夫婦も加わり、5人でおしゃべりしながらの夕食は楽しかった。それにしてもこのアメリカ人、日本の山のことをよく知っている。味噌汁を何杯もお代わりしていた。 |  |

夕食が済み、アメリカ人の二人がテントへ戻ったあとも一緒にいたご夫婦と話が弾み、場所を変えてお酒を飲みながら話し込んだ。このご夫婦も相当な山の達人だ。沢登りなど、道なき道を行くプロフェッショナル級のキャリアをお持ちで、話がとてもおもしろい。興味深い山の話が尽きず、お酒も進んでしまった。「今月の『山と渓谷』に僕らが飯豊山に行ったときに撮られた写真が載っているんです…」と教えてもらって、帰ってから確かめた!山旅最後の夜で、山小屋泊まりならではの人との交流。いいもんだ。

| 翌朝、小屋周辺はガスで覆われていた。時々上空に青空がのぞいていたので山頂まで行ってみたが、視界はほどんど得られなかった。残念。 天気予報では天気は下り坂で、突風や急な雨に注意が必要とのこと。早めに下山することにした。 |

テント場で、テントを片付けるアメリカ人二人に会った。お互い名前を名乗って握手を交わして別れた。ジョシュアさんとトムさん。またどこかの山で会えるかな。

笠ヶ岳は、新田次郎の小説「槍ヶ岳開山」を読んで山に惹かれ、初めて泊りがけで登った山で特別な思い入れがあり、今回訪れるのは4度目。杓子平に下る前に、一度でも稜線からスッと立ち上がる笠ヶ岳の雄姿が見たいな、と振り返りつつ歩いていたら、抜戸岳にさしかかるあたりでガスが途切れて笠ヶ岳山頂を拝むことができた。

稜線から杓子平へ下ると高山植物の宝庫。最初にここに来たときは、別世界のような光景に息を呑んだものだ。

途中で雷鳥の親子に出会った。親鳥は岩の上で辺りを監視しながらヒナに警戒の合図の声を送るが…

| ヒナの方は呑気な様子で高山植物をついばんでいた。今回の山旅で2度目の雷鳥との遭遇。北アルプスの雷鳥もこのところ激減しているらしい… |  |

| 今シーズンの北アルプスは花はハズレと言っていた人が多かったが、なかでも不作だったのがコバイケイソウ。この杓子平で初めてちゃんと咲いているコバイケイソウを見た。 |

心配した天気はなんとか持ちこたえ、たまに雨がぱらつく程度で済んだ。それに、下山時も槍や穂高の峰々を見ることができた。

下山していつもは平湯バスターミナルの温泉に入るのだが、新穂高温泉のホテルニューホタカで日帰り入浴の看板を出しているのを初めて見たので、今回はここで温泉につかった。5日ぶりの風呂は実に気持ちいい!ロープウェイ駅で飛騨牛コロッケカレーを食べ、生ビール!これで完全に生き返った気分。平湯から新宿行き直行バスで帰宅した。かなりキツイ行程だったが、天気にも恵まれていい山旅だった。

体重急増は高山病のせい?

山旅を終えて体重を測るといつもとんでもなく体重が増えている。今回もまる4キロ増加していた。顔がむくみ、奥さんに「別人みたい!」と驚かれた。

もちろん左が山へ行く前、右は帰宅直後。決して加工してません!

激しい運動のせいで水分の調節がうまくいかなくなってむくんでしまうのかも、と、最近は山では水ではなく吸収しやすいアミノ酸飲料を摂るようにしているが効果はなし。帰宅後はオシッコがたくさんでて、数日で体重は元に戻るのがいつものパターン。いったいおれの体では何が起きているのかを突き止めたくて、今回は病院に行って検査してもらうことにした。帰宅したのが土曜日の夜だったので、病院に行けたのは翌々日の月曜日。体重は既に2キロ戻っていたがそれでも何かわかるかも知れない。

尿検査は異常なしだったが、血液検査では肝機能を示すASTとALTの値が基準値を大きく越え、普段の倍以上に跳ね上がっていた。お医者さんの話では、気圧の変化でこの値が上がるという症例はあり、高山病の一種とのこと。登山は健康にいいというが、おれって登山に向いていないのだろうか… けど、ずっと治らなかったしつこい湿疹が山から帰ったらすっかり消えていたのは登山のおかげ? よくわからんが、お医者に山登りを止めらたわけではないし、また山へ行ってしまうだろうな。

夏山07 北アルプスの秘境 高天原温泉と雲ノ平を訪ねる5日間の山歩き(前編)

2011 盛夏の尾瀬 ~五十肩登山と尾瀬散策~ その1 至仏山