「出雲大社」…………、ぅーん(*'-')?

「大国主命(オオクニヌシノミコト)」が祀られてあることは分かるのですが……。ぅーん。

ちょっと難しいです。

「古事記」勉強しなくては……。

「因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)」の話を簡単に、します。

(大国主命(オオクニヌシノミコト)が素戔嗚尊(スサノオノミコト)に命じられ、国づくりをする少し前のお話です。)

ワニザメを縦一列に並べさせて、数を数えてやる、としろうさぎが言いました。ワニザメは喜んで並びました。でも、しろうさぎは、ただ単に川を渡りたかっただけなのです。最後のワニザメ(ワニと思ってくださればよいです)の上で、しろうさぎは「ははーん。きみたちは騙されたのさ!」と言ってしまいます。怒ったワニザメたち。しろうさぎのほわほわの毛を全部、ワニザメたちに剥ぎとられてしまいました。

そこに、べっぴんの八上姫(ヤカミヒメ)という姫に求婚しようと、大国主命の兄たち(八十神(ヤソガミ)と呼ぶ)が通りすぎました。

「痛いよ痛いよ」

と泣いているしろうさぎに、兄たちは

「塩水(海水)で体を洗ってごらん」

と言いました。そのとおりにしたら、ますますからだが痛くなってしまってえんえんしろうさぎが泣いていると、兄たち(八十神)の荷物を全部背負ってあとから来た弟の大国主命(オオクニヌシノミコト)に会いました。

「痛いよ痛いよ」

大国主命(オオクニヌシノミコト)は、

「真水でからだを洗い、蒲の穂綿(がまのほわた)をむしってからだにつけなさい」

と言いました。そのとおりにしたら、たちまちもとのしろうさぎ。

(四番まである童謡があるのです・・・※)

そして、しろうさぎは走って八上姫(ヤカミヒメ)に言いつけに行きました。八上姫は兄たちには見向きもせず、

「私はこの人と結婚します」

と大国主命(オオクニヌシノミコト)を夫に選びました。

――という昔話です。

※大黒さま(だいこくさま)=大国主命(オオクニヌシノミコト)です。

歌はこちら↓↓

ちなみに母は、母の祖母から習ったこのような物語歌を全部歌えます❤

クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

大黒さまのルーツは、

【日本の神道における「大黒様(大黒天)」は、ヒンドゥー教におけるシヴァ神の化身マハーカーラがルーツ。「マハー」とは「偉大な」、「カーラ」が黒、暗黒を意味することから、「偉大なる黒」、すなわち「大黒」と呼称される。

この「大黒(ダイコク」が、日本神話における大国主(オオクニヌシ)の音読み「ダイコク」とつながり、民間信仰における神仏習合の結果、米俵に乗り福袋と打出の小槌を持って微笑む長者姿の神様として信仰されるようになった。】

(http://worldfolksong.com/songbook/japan/daikokusama.htmから引用)

さて、大国主命(オオクニヌシノミコト)は、そうやって得られた妻である八上姫を正妻にしたのではありません。近親に当たる、須世理姫を正妻にしました。神代はおおらかな時代であったのでしょうね。

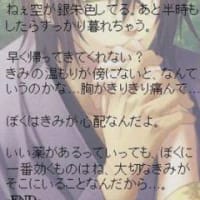

系図↓↓

クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

ちなみに、玉造温泉の玉湯川沿いに大国主命(オオクニヌシノミコト)にちなむ神さまたちがたくさんいます。私ももっと調べてみたいです。

出雲大社1はこれで終わります。今回は大国主命(オオクニヌシノミコト)編になりましたね。

明日、出雲大社2を書きます。

「大国主命(オオクニヌシノミコト)」が祀られてあることは分かるのですが……。ぅーん。

ちょっと難しいです。

「古事記」勉強しなくては……。

「因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)」の話を簡単に、します。

(大国主命(オオクニヌシノミコト)が素戔嗚尊(スサノオノミコト)に命じられ、国づくりをする少し前のお話です。)

ワニザメを縦一列に並べさせて、数を数えてやる、としろうさぎが言いました。ワニザメは喜んで並びました。でも、しろうさぎは、ただ単に川を渡りたかっただけなのです。最後のワニザメ(ワニと思ってくださればよいです)の上で、しろうさぎは「ははーん。きみたちは騙されたのさ!」と言ってしまいます。怒ったワニザメたち。しろうさぎのほわほわの毛を全部、ワニザメたちに剥ぎとられてしまいました。

そこに、べっぴんの八上姫(ヤカミヒメ)という姫に求婚しようと、大国主命の兄たち(八十神(ヤソガミ)と呼ぶ)が通りすぎました。

「痛いよ痛いよ」

と泣いているしろうさぎに、兄たちは

「塩水(海水)で体を洗ってごらん」

と言いました。そのとおりにしたら、ますますからだが痛くなってしまってえんえんしろうさぎが泣いていると、兄たち(八十神)の荷物を全部背負ってあとから来た弟の大国主命(オオクニヌシノミコト)に会いました。

「痛いよ痛いよ」

大国主命(オオクニヌシノミコト)は、

「真水でからだを洗い、蒲の穂綿(がまのほわた)をむしってからだにつけなさい」

と言いました。そのとおりにしたら、たちまちもとのしろうさぎ。

(四番まである童謡があるのです・・・※)

そして、しろうさぎは走って八上姫(ヤカミヒメ)に言いつけに行きました。八上姫は兄たちには見向きもせず、

「私はこの人と結婚します」

と大国主命(オオクニヌシノミコト)を夫に選びました。

――という昔話です。

※大黒さま(だいこくさま)=大国主命(オオクニヌシノミコト)です。

歌はこちら↓↓

ちなみに母は、母の祖母から習ったこのような物語歌を全部歌えます❤

クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

大黒さまのルーツは、

【日本の神道における「大黒様(大黒天)」は、ヒンドゥー教におけるシヴァ神の化身マハーカーラがルーツ。「マハー」とは「偉大な」、「カーラ」が黒、暗黒を意味することから、「偉大なる黒」、すなわち「大黒」と呼称される。

この「大黒(ダイコク」が、日本神話における大国主(オオクニヌシ)の音読み「ダイコク」とつながり、民間信仰における神仏習合の結果、米俵に乗り福袋と打出の小槌を持って微笑む長者姿の神様として信仰されるようになった。】

(http://worldfolksong.com/songbook/japan/daikokusama.htmから引用)

さて、大国主命(オオクニヌシノミコト)は、そうやって得られた妻である八上姫を正妻にしたのではありません。近親に当たる、須世理姫を正妻にしました。神代はおおらかな時代であったのでしょうね。

系図↓↓

クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

ちなみに、玉造温泉の玉湯川沿いに大国主命(オオクニヌシノミコト)にちなむ神さまたちがたくさんいます。私ももっと調べてみたいです。

出雲大社1はこれで終わります。今回は大国主命(オオクニヌシノミコト)編になりましたね。

明日、出雲大社2を書きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます