|

「災害救助法」徹底活用 (震災復興・原発震災提言シリーズ) |

| クリエイツかもがわ |

大災害のあとに適用される災害救助法。

その理解と運用は災害対応の基本。

復興への重要な備え。被災者救助の徹底活用法と災害救助制度の課題をはじめて提起する画期的な最新刊。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

とうとう、改憲のための準備段階である国会の憲法審査会が始動してしまいました。

衆院憲法審査会は2015年5月7日、各党が今後議論すべき内容について意見表明を行い、憲法改正項目の絞り込みに向けた議論に着手しました。自民党は2017年夏の参議院選以降に憲法改正発議することを目指しており、議論を加速させようとしています。

この審査会の中で、自民党憲法改正推進本部長の船田元議員は、「緊急事態条項」「環境権など新しい人権」「財政規律条項」について、各党に今後の迅速な審議を求めました。また、その中で

「自民党の憲法改正草案は改正の理想的な方向を示しているが、各党の合意を得るために大いなる妥協を続けることになる」

と言って妥協するかのようなことを言っていますが、あのトンデモ草案が「改正の理想的な方向を示している」などと言っているわけですから、妥協して落ち着く改憲案も酷いものになるでしょう。

なお、党内に賛否両論を抱える民主党は、改正議論そのものには反対していないとしています。そして、意見表明後の自由討議では長妻昭氏が、憲法9条改正よりも各党の合意を得やすい緊急事態条項などで第1弾の改憲を目指す自民党の手法を、「お試し改憲」と批判しました。

これを受けて毎日新聞は、さっそく、憲法審査会 「お試し」には乗れないという社説を本日書いています。

しかし、長妻氏はせっかく憲法記念日の集会に出たのに、たまたま隣だった志位共産党委員長と手をつなぐのを拒否して、肝心の瞬間にこれですからね。なにがなんでも改憲阻止という気持ちは全くないわけで、何事につけあてにならないことおびただしい民主党を象徴しています。

2015年5月3日、民主・共産・社民・生活の4野党の党首らが出席して横浜市西区の臨港パークで行われた「5・3憲法集会」での出来事。

3万人の大観衆は大いに盛り下がったことでしょう。

ちなみに、安倍首相と橋下最高顧問とで、大阪「都」構想を応援してくれるなら憲法改正に大賛成!と取引を行なった維新の党は、

「憲法は68年たった一度も改正されておらず、現実に即した条文整備が必要だ」(井上英孝氏)

と改憲に意欲を示しました。

なにをかいわんや。

世論調査では改憲反対派の方が賛成派より多いのですから、大阪市民もめちゃくちゃな大阪「都」構想のために憲法まで売るようなことだけはしないでいただきたいものです。

安倍首相に大阪都構想を誉められてはしゃぐ橋下市長 お礼に憲法「改正」手伝います!

ところで、船田元議員は自民党の憲法改正推進本部長ですからタカ派と見られがちですが、実は慎重派で、たぶん自民党改憲草案にはこだわらず妥協するというのは本音だと思います。

しかし、自民党はリベラル派がほとんどいなくなった半面、悪い方向では多士済済なので、こういう人が主流です。

憲法記念日 自民党憲法改正草案に環境権の規定などないことをご存知でしたか?

さて、憲法「改正」の中心人物の一人がもう一人います。ヒゲの隊長、こと、佐藤正久自民党国防部会長です。

彼は2004年からの自衛隊イラク派遣では第一次復興業務支援隊長を務め、サマーワの部族長達や住民達と信頼関係を築いたと報道されて、「ヒゲの隊長」と自称するようになったのですが、2007年の参議院議員選挙で自由民主党の比例区公認候補として立候補して当選、自民党参議院議員となり、やっぱりかと男を下げました。

現在は、ミリタリーオタクとして知られる石破茂議員の子分になっています。

ちなみに、例の田母神俊雄元航空幕僚長から政治献金を受けていて、2009年6月、田母神氏への退職金支給問題について党国防部会で自主返納を要求することに反対しています。まあ、自衛隊では遥かに格上ですからね、田母神閣下。

あと、目立ったところでは、ヒゲの隊長は東日本大震災・福島原発事故という国難に日本が見舞われていた2011年8月1日、新藤義孝、稲田朋美両議員と共に、国会開催中なのに竹島問題のために鬱陵島を視察するとして韓国に行こうとしましたが、金浦空港に行った時点で追い返されました。

自民党議員3馬鹿トリオの政治ショー 入国拒否でウルルン滞在記・・・・にならず

とまあ、自衛隊員の頃のさわやかなイメージがまるっきりなくなってしまったヒゲの隊長が、毎度おなじみのBLOGOSで2015年5月5日にこんな記事を書いているのを発見して驚きました。

緊急時における個人の自由・権利制限は、憲法で明記すべき

ある意味、表題からして誤魔化しがないというか、わかりやすくてかえって好感が持てるのですが、そうです、緊急事態条項と言うのは緊急事態宣言を発令して、個人の自由と権利を制限する規定です。

少し長いですが、全文、引用します。

その部分改正の対象項目の一つが緊急事態条項だ。4年前の東日本大震災後、緊急時の私権の制限の必要性を最初に当時の民主党政権に質したのは福島県出身でもある佐藤自身だった。

だが当時の民主党政権は「(憲法で保障されている)国民の権利義務を大きく規制する措置である」ことを理由の一つに災害緊急事態の発令も緊急政令発令にも慎重だった。

法律で緊急政令の発出要件をいくら柔軟に規定したとしても、憲法で規定されている個人の権利や自由との関係で、違憲を恐れるあまり、時の政権によっては緊急政令を発出を躊躇しかねない。即ち、人権で一番大事な生存権を守るために必要な個人の権利義務を規制する緊急政令が出されないことがあっていいのだろうか?

ましてや緊急事態は、外国からの武力攻撃や国内の治安の乱れ、国際テロ、感染症等自然災害だけではなく、特性が各種事案ごとに異なり、個別法だけで対応するのは困難だ。また自然災害対処だけの緊急事態条項を憲法で規定するとしたら、それこそ極めて近視眼的で視野が狭く、緊急時に国民の命と暮らし守ることにも繋がらない可能性も出てくる。

以上のことからも憲法で緊急時における緊急事態条項を規定する意義は大きいと思う。国民の命を守るのが政治であり、現憲法もそれを否定していない。

と書いているのは全く間違いです。

日本国憲法の生存権とは、「すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」(憲法25条1項)と規定される社会権で、生活保護などの社会保障を請求する権利ですから、彼は生存権という字面で生存する権利だと思ったようですが、完全な勘違いです。

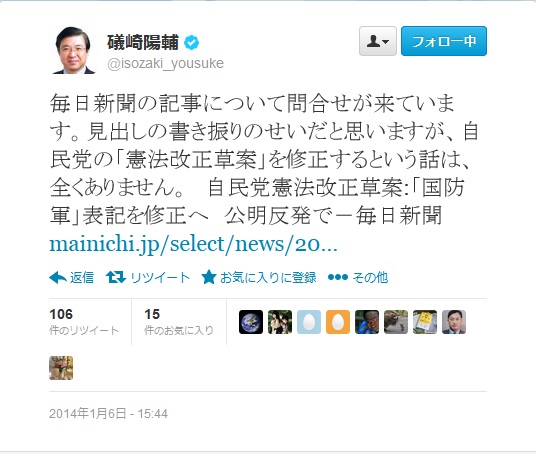

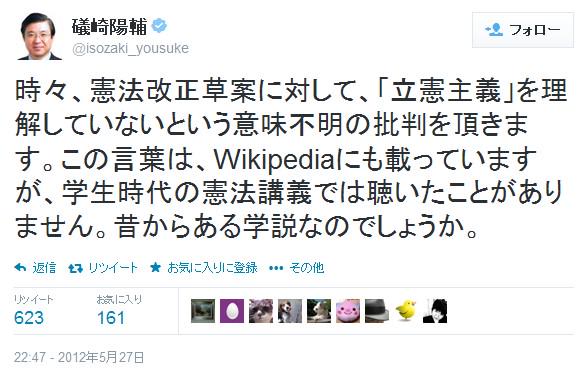

上に紹介した磯崎氏や佐藤氏のようにこんなにも憲法の勉強が浅く、人権規定を読んだこともないような人が憲法の人権制限の話をしているのだから、自民党の人材払底は酷いものです。

さて、本題ですが、佐藤議員が緊急事態条項が必要な例として挙げているのが

福島県へのガソリン輸送がタンクローリー運転手の権利等から義務の履行を、時の政府が強く言えず、浜通り被災地への配送が遅延した事例

です。

|

災害復興とそのミッション―復興と憲法 |

| クリエイツかもがわ |

憲法違反とまでいわれながらも「住宅再建の支援策」を実施した片山善博鳥取県知事(当時・現在慶應義塾大学教授)が「ミッション」という視点から災害復興と憲法を論じる。若き法律家津久井進弁護士が憲法を再発見。

実は調べてみると、本年1月に産経新聞が行なったインタビュー記事

〈緊急事態条項〉「個別法では対処不可能」佐藤正久氏/「現憲法で全く問題ない」小池晃氏

でも、佐藤議員は

被災地ではガソリン不足が深刻だったが、福島県の郡山市まで行ったタンクローリーの運転手が、原発事故の影響がある沿岸部の南相馬市へ行こうとしなかった。そこで南相馬から資格を持った運転手を呼ばざるをえなかった

という例を挙げていて、彼の手持ちの具体例はこれしかないようなので、こんなことが本当にあったのかどうか調べてみました。

すると確かにありました(南相馬市災害記録より)。

政府によりタンクローリーが手配されたが、原発事故の影響で、30キロ圏内にガソリンが搬送されない状況となり、郡山市に留め置かれたため、南相馬市内の事業者から運転手を手配し、引き取りに行くという事態も生じた

この事案は、朝日新聞では震災直後の2011年3月23日にこう報道されています。

ガソリンのタンクローリーの運転手が南相馬市のはるか手前で乗り入れを拒んだため、市は大型免許を持つ職員や市民に取りに行かせた。

いずれにしても、佐藤議員があげる例はこれしかないんですが、みなさんどうですか。

この事例を解決するために憲法を「改正」して個人の権利と自由を制限する緊急事態条項を入れるべきだと思いますか?

なぜそこまでしなきゃいけなんでしょうか。

まず、第一に、この事例は無理矢理に嫌がる運転手さんに運転を強制するなど個人の人権なんて制限しなくてもちゃんと解決しているわけです。南相馬市から郡山市まで大型免許を持っている人がタンクローリーを取りに行って持って帰ってきているのですから。

南相馬市から郡山市までは、片道90キロで車で2時間です。それだけのロスを防ぐために、どうしてあらゆる場合に人権を制限する規定なんて必要なんですか。

第二に、この事例の場合に緊急事態宣言が出ているからと言って、このタンクローリー運転手に運転を命令するのには物凄く手間がかかって何日もかかるということです。それこそ南相馬から誰かがタンクローリーを取りに行った方がよほど早いわけです。そのほうが南相馬市の方々も助かるわけで、緊急事態条項なんて何の役にも立ちません。

第三に、もしこのような私権制限が必要な場合があるとしても、実は佐藤議員も認めるようにこういう時のためにもう災害対策基本法が制定されており、その中に「緊急災害事態」の布告と言う規定もあるのです。

このことを、日本弁護士連合会で最も災害対策問題に詳しい津久井進弁護士(兵庫県弁護士会 日弁連災害復興支援委員会副委員長、公益財団法人ひょうごコミュニティ財団監事ほか)に対するインタビューから見てみましょう。

諸外国には国家緊急権の規定があるのに、日本にはそれがない、とよくいわれる。それは日本の法制が劣っているからではなく、むしろ優れているからである。

自然災害についていえば、我が国の災害対策基本法のように、精緻に整備された制度は類を見ない。それは、災害が圧倒的に多い日本だからこそ蓄積された教訓があるからこその重みであり、戦争と災害をごちゃまぜにしている大陸法系の法制度よりずっと練られている。

この災害対策基本法の中には、きちんと「災害緊急事態」の章が設けられており、災害緊急事態の布告の規定もある。いざという時の法の備えは既に存在している。

しかるに、あたかも不備があるかのように強調するのはペテンだし、国家緊急権を設けようとする動きは、法の無知に乗じたアンフェアな姿勢だと思う。

災害対策の現場からみた憲法改正「国家緊急権」創設の危うさ

|

「災害救助法」徹底活用 (震災復興・原発震災提言シリーズ) |

| クリエイツかもがわ |

佐藤議員は

緊急事態は、外国からの武力攻撃や国内の治安の乱れ、国際テロ、感染症等自然災害だけではなく、特性が各種事案ごとに異なり、個別法だけで対応するのは困難だ

などと主張していますが、これこそまさに津久井弁護士が言う

あたかも不備があるかのように強調するのはペテンだし、国家緊急権を設けようとする動きは、法の無知に乗じたアンフェアな姿勢

です。

2014年11月には全会一致で災害対策基本法が改正され、緊急時に放置車両を強制撤去できるようになりました。その効果はさっそくあらわれ、12月の四国の大雪でこれが適用されました。

これこそ、現行憲法のもとで個別法によって、巨大災害から住民の暮らしや命を守ることができると証明された事例といえるのです。

このように自然災害全般には災害救助法、災害対策基本法がありますし、原発事故には原子力災害対策特別措置法、外国からの戦争には国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)、伝染病一般には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、新型インフルエンザならこれに特化した新型インフルエンザ等対策特別措置法まであるのです。

これらの個別法にはもちろん緊急事態に国民の権利を制限する規定がちゃんと盛り込まれています。たとえば、強力な伝染病に罹患した国民は本人の意志に反しても隔離されますよね?

そして、これらの法律が対応する諸事態の中で、国民の自由を制限する必要性が本当にあるのなら、ちゃんと国会で審議してまた充実させればいいだけのことです。

佐藤議員は「個別法だけで対応するのは困難だ」といっています全く逆です。

そもそも、すべての事態にせいぜい数十、数百文字の憲法規定で網羅的に対処するなんて絶対に無理です。

複雑な現代社会で起こるすべての具体的な場合の対処については個別法に任せるのが当たり前ですから、他国の憲法と違って日本の憲法は行政組織に関する個別具体的な詳細な規定はありません。

だからこそ日本国憲法を戦後一度も改憲しなくても、日本はさまざまな事態に柔軟に対応してこられたのです。

改憲派が主張する憲法「改正」の必要性なんてこんなものばかりで、メリットはなく、デメリットだけが大きいのです。

憲法96条の改正発議要件が厳しすぎるから国民投票できないというデマ 同じく厳しい米独仏は戦後95回改正

|

Q&A 被災者生活再建支援法 |

| 津久井進 | |

| 商事法務 |

自然災害で住宅が全壊等した被災者に対する公的給付制度について、被災者、法律実務家、行政担当者に向けて、Q&Aにより具体的に分かりやすく解説。実務家のこういう地道な努力こそが国民を救う。

こんな稚拙な議論で改憲できるほど国民は甘くないというところを見せましょう。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

災害対策の現場からみた憲法改正「国家緊急権」創設の危うさ

与党・自民党は、次の参議院選後を目処に、緊急事態条項すなわち「国家緊急権」の新設を含む、改憲の国会発議を行う意向を明らかにした。

国家緊急権とは、自然災害や戦争などの緊急事態に、憲法秩序を一時停止して、非常措置を行う政府の権限のことをいう。

災害対策の現場からすると「国家緊急権」はいらない。理由は3つある。

■それ自体とても危ない

ひとつ目は、国家緊急権は、それ自体とても危ないからである。

要するに国家緊急権は、危機に瀕したときは政府に全てをお任せしてしまうということだ。しかし、たとえ緊急時といえども憲法秩序を取っ払ってしまうことには強い懸念がある。憲法は、一人ひとりの生命や財産や権利を守るために、政府に義務を負わせ、暴走に歯止めをかける法システムである。つまり、災害などで市民の人権が危機に瀕しているときにこそ、まさに憲法の出番なのだ。ところが、逆にこうした憲法秩序を停止してしまい、「何人も‥国その他公の機関の指示に従わなければならない」(自民党憲法改正草案99条3項)というのだから、国民の目から見ればまったく本末転倒である。歴史を振り返ってみれば、緊急事態に政府が誤りを犯した愚例は枚挙に暇が無い。

■日本の制度は十分整っている

ふたつ目は、国家緊急権などなくても日本の制度は十分整っているからである。

諸外国には国家緊急権の規定があるのに、日本にはそれがない、とよくいわれる。それは日本の法制が劣っているからではなく、むしろ優れているからである。自然災害についていえば、我が国の災害対策基本法のように、精緻に整備された制度は類を見ない。それは、災害が圧倒的に多い日本だからこそ蓄積された教訓があるからこその重みであり、戦争と災害をごちゃまぜにしている大陸法系の法制度よりずっと練られている。この災害対策基本法の中には、きちんと「災害緊急事態」の章が設けられており、災害緊急事態の布告の規定もある。いざという時の法の備えは既に存在している。しかるに、あたかも不備があるかのように強調するのはペテンだし、国家緊急権を設けようとする動きは、法の無知に乗じたアンフェアな姿勢だと思う。

■国家緊急権があっても使えない

みっつ目は、国家緊急権があっても使えないからだ。

思い出して欲しい、東日本大震災の直後の政府の対応を。被災者を助けるための「災害救助法」があるのに、それを正しく活用しない。惨憺たる被災地を応援する「災害対策基本法」の規定があるのに、それを適用しない。地球規模の緊急事態である原発事故に際し、情報を隠蔽し、予定された法システムを無視し、「子ども被災者支援法」を制定したのに実行しない。要するに、たとえ良い制度があっても使い方を知らない、想定をしていない、訓練をしていないから、こうした愚かな結果を招いたのである。あまつさえ、特別増税で集めた復興財源を、「復興基本法」を悪用して被災地と無関係に流用する。国土強靱化の名目で公共投資を繰り返す。「政府は間違うことは無い」と心底信じている人がどれだけいるのだろうか。既存の法制度さえ正しく使えない政府に、あぶない道具を持たせるわけにいかないのである。

■「災害対策」の大義名分による思考停止

ところが、「大災害への対策だ」という大義名分を冠に載せると、社会もメディアも、何となく無批判に受け入れてしまう。

国民も、何となく良いことと受け止め、それ以上は深く考えない。

東日本大震災の直後に日経電子版が行ったアンケートでは、災害への対処や防災等のための私権制限に賛成する意見が約8割にのぼり、賛成派議員の論拠にもなった。国民の善意はよく理解できる。しかし、緊急事態条項を設けたら、真っ先に制限や束縛を受けてしまうのは、被災地の人々や避難した人々であるという想像力は働いていただろうか。

2012年度の衆参両議院の憲法調査会でも国家緊急権について活発な意見交換が行われ、同年7月の中央防災会議が公表した最終報告では、現行の災害緊急事態の緊急措置を拡張して、有事法制である国民保護法制などを参考に、国家存立対策や法整備が必要だと指摘した。彼らは、本当に現行の法制度を正しく理解していたのだろうか。

私たちは、国家緊急権を取り入れるがごとき愚行は、絶対に避けなければならない。

■忘れてはならない歴史の教訓

忘れてはならない出来事を3点だけ挙げておく。

第1に、関東大震災では、旧憲法下の国家緊急権(緊急勅令)が適用された。多数の外国人や思想家たちが虐殺されたが、その契機となった悪質なデマの出元は、海軍省船橋送信所の9月3日午前8時15分の各地方長官宛の打電であるというのが定説である。わずか約90年前の出来事である。

第2に、最も優れた近代憲法といわれるドイツのワイマール憲法には第48条に国家緊急権の規定があり、社会不安の中でこれが乱用され、全権委任法が制定され、ナチスの独裁につながっていき、世界中を戦火に巻き込んでいった。

第3に、ごく最近、10年前に米国で起きたハリケーンカトリーナ災害では、FEMA(アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁)の失態に加え、大統領の非常事態宣言の後に、警察による市民の誤殺事件や被災者の遺棄などの事件が起きた。レベッカ・ソルニットは著書「災害ユートピア」の中で、こうした為政者が陥るパニックを「エリートパニック」といって、災害のたびに起きる普遍的現象であると指摘している。

東大の法哲学者の尾高朝雄は「国家の生命を保全せねばならぬ、という何人も肯わざるを得ない主張の蔭には、国家緊急権の旗旌をかざして国家の運営を自己の描く筋書き通りに専行しようとする意図が秘められやすい」と述べた(『国家緊急権の問題』法学協会雑誌62巻9号 1943年)。

70年余経った今、社会は、まさに同じ状況に直面している。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキング

人気ブログランキング

なんでだろ。志位氏が嫌いなのか共産党が嫌いなのか、憲法が嫌いなのか、ただ気づかなかったのか、腕が痛かったのか、潔癖症なのか、長妻氏の幻影なのか、、

もし本当にそうなら世界から戦争はなくなってHAPPYですね。