竹村定之進は、「恋女房染分手綱」(こいにょうぼうそめわけたずな)に登場する人物です。通称「重の井 子別れ」(しげのい こわかれ)といい、丹波の国・由留木家の姫君に仕える乳母の重の井が、腰元時代に伊達与作という家臣との間にもうけた男の子と、離れ離れになっていた末に対面するのですが、今は奉公の身の上がゆえに、また別れなければならないという話。重の井は女形の名優が演じ、馬子になって母と再会する三吉は子役の大役です。

「恋女房染分手綱」という芝居は、宝暦元年(1751年)、大坂の竹本座で初演された人形浄瑠璃(近松門左衛門の原作をお家騒動物に改作)を同じ年に歌舞伎化し、江戸の中村座で上演して大ヒットしたものだそうです。この浄瑠璃は全十三段ある長編ですが、人形を生身の役者に代えて演じるいわゆる丸本歌舞伎(義太夫狂言)も、江戸時代は長編のまま忠実に再現していたようです。江戸時代の歌舞伎は朝から夕方まで一日中、通し狂言をやっていたからですが、明治以降は簡略化されて、現代では十段目の「道中双六」と「重の井 子別れ」のニ場だけをを昼の部か夜の部に上演するようになっています。

「重の井 子別れ」は昔私も見たことがあり(しかし、まったく忘却している)、ストーリーも登場人物もなんとなく知っているのですが、ここに至る前段については何にも知りません。手持ちの歌舞伎と浄瑠璃関係の本を引っ張り出して読んだり、インターネットの文章を読んだりして、あらすじを知り、場面を想像するだけです。それと、この芝居に登場する人物の絵を写楽は9枚描いているので、それも参照しながら、頭の中で人物を動かし、芝居を組み立ててみるわけです。まあ、これも写楽の絵を見る楽しみだと思います。

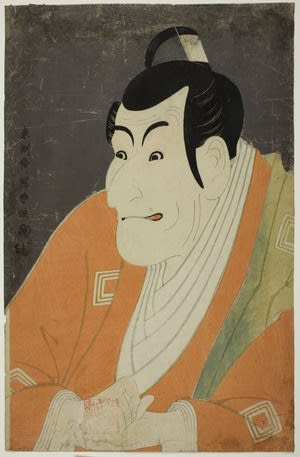

市川鰕蔵の竹村定之進(ハーバード大学所蔵)

*着物の色が柿色ではなく、黄色になっているのは、異版(初版ではなく、違う時期に摺った再版)だと言われています。

さて、鰕蔵の竹村定之進が登場するのは前半の二段目か三段目で、通称「鐘入り」(かねいり)と言われている五段目が見せ場だったようです。この役は一座の座頭が演じる重要な役だそうで、鰕蔵(五代目団十郎)は立役(たちやく=男の主役)なので、もってこいの役どころだったと思われます。この時、五代目団十郎は鰕蔵と改名して3年後、54歳(数え年)の円熟期にさしかかっていました。

竹村定之進は、由留木家のお抱え能役者で、娘の重の井は腰元なのですが、伊達与作と不義密通し、一子をもうけたことが明るみに出て、定之進は辞職し、最後の願いとして殿様に能の「道成寺」の伝授をしたいと申し出ます。定之進扮する白拍子(しらびょうし=歌い踊る遊女のこと)は、大きな鐘の中に姿を消します。鐘が引き上げられて、鬼女が現れるはずのところ、切腹した定之進が現れます。不義を犯した娘の仕置きの身替りとして切腹し、娘の命を助けて欲しいと懇願します。殿様は、親心に免じて、重の井を姫君の乳母とすると約束します。望みを達した定之進は、祝儀の場を汚すまいと、瀕死の状態のまま、重の井に別れをつげ、籠で送られて去っていくという幕切れです。

写楽が描いた鰕蔵の定之進は、娘の過失を知り、殿様の前で能を演じ、鐘の中で切腹する決意を固めた時の表情だと言われています。評論家たちは、鐘の中に入る前の、「切腹を覚悟した悲壮な表情」と解釈していますが、これはあくまでも戦前の写楽研究者(歌舞伎の「鐘入り」を実際に見たことがあったのかどうかは不明)の解釈を現代の評論家が信用して、言葉を変えて解説したものにすぎないので、真に受けないほうがを良いと私は思っています。絵を見る時にいちばん大切なのは、見ている自分がどう感じるかということなので、評論家の解説などはかえって読まないほうがいい。考証的で客観的な解説ならば鑑賞の役に立ちますが、主観的な印象を書いた解説は先入観を押し付けられるので、鑑賞の妨げになります。写楽のこの絵について、「切腹を覚悟した悲壮な表情」という主観的な解説をすでに紹介してしまいましたが、そう聞けばそんな気もしてくるから、頼りないものです。

この絵を見て、私が感じることは、悔しさ、腹立たしさです。嫁入り前の可愛い娘が若い男と出来てしまって、子どもまで身ごもってしまったことを知った父親の、はらわたが煮えくり返るような気持ちです。結んだ口から、「おまえ、なんてことをしてくれたんだ!」という言葉が聞こえてきそうです。両手を上下に合わせ、もみ手のようにしているのは、焦りと戸惑いを表しているように見えます。これは私の主観的な印象なので、別に無視ししていただいて結構ですが、「切腹を覚悟した悲壮な表情」には、どうしても私は見えません。今までほとんどの評論家が書いているように「鐘入り」前の竹村定之進ではなく、娘の過失を知った時の竹村定之進なのではないのかなあ、と私は思っています。

「恋女房染分手綱」という芝居は、宝暦元年(1751年)、大坂の竹本座で初演された人形浄瑠璃(近松門左衛門の原作をお家騒動物に改作)を同じ年に歌舞伎化し、江戸の中村座で上演して大ヒットしたものだそうです。この浄瑠璃は全十三段ある長編ですが、人形を生身の役者に代えて演じるいわゆる丸本歌舞伎(義太夫狂言)も、江戸時代は長編のまま忠実に再現していたようです。江戸時代の歌舞伎は朝から夕方まで一日中、通し狂言をやっていたからですが、明治以降は簡略化されて、現代では十段目の「道中双六」と「重の井 子別れ」のニ場だけをを昼の部か夜の部に上演するようになっています。

「重の井 子別れ」は昔私も見たことがあり(しかし、まったく忘却している)、ストーリーも登場人物もなんとなく知っているのですが、ここに至る前段については何にも知りません。手持ちの歌舞伎と浄瑠璃関係の本を引っ張り出して読んだり、インターネットの文章を読んだりして、あらすじを知り、場面を想像するだけです。それと、この芝居に登場する人物の絵を写楽は9枚描いているので、それも参照しながら、頭の中で人物を動かし、芝居を組み立ててみるわけです。まあ、これも写楽の絵を見る楽しみだと思います。

市川鰕蔵の竹村定之進(ハーバード大学所蔵)

*着物の色が柿色ではなく、黄色になっているのは、異版(初版ではなく、違う時期に摺った再版)だと言われています。

さて、鰕蔵の竹村定之進が登場するのは前半の二段目か三段目で、通称「鐘入り」(かねいり)と言われている五段目が見せ場だったようです。この役は一座の座頭が演じる重要な役だそうで、鰕蔵(五代目団十郎)は立役(たちやく=男の主役)なので、もってこいの役どころだったと思われます。この時、五代目団十郎は鰕蔵と改名して3年後、54歳(数え年)の円熟期にさしかかっていました。

竹村定之進は、由留木家のお抱え能役者で、娘の重の井は腰元なのですが、伊達与作と不義密通し、一子をもうけたことが明るみに出て、定之進は辞職し、最後の願いとして殿様に能の「道成寺」の伝授をしたいと申し出ます。定之進扮する白拍子(しらびょうし=歌い踊る遊女のこと)は、大きな鐘の中に姿を消します。鐘が引き上げられて、鬼女が現れるはずのところ、切腹した定之進が現れます。不義を犯した娘の仕置きの身替りとして切腹し、娘の命を助けて欲しいと懇願します。殿様は、親心に免じて、重の井を姫君の乳母とすると約束します。望みを達した定之進は、祝儀の場を汚すまいと、瀕死の状態のまま、重の井に別れをつげ、籠で送られて去っていくという幕切れです。

写楽が描いた鰕蔵の定之進は、娘の過失を知り、殿様の前で能を演じ、鐘の中で切腹する決意を固めた時の表情だと言われています。評論家たちは、鐘の中に入る前の、「切腹を覚悟した悲壮な表情」と解釈していますが、これはあくまでも戦前の写楽研究者(歌舞伎の「鐘入り」を実際に見たことがあったのかどうかは不明)の解釈を現代の評論家が信用して、言葉を変えて解説したものにすぎないので、真に受けないほうがを良いと私は思っています。絵を見る時にいちばん大切なのは、見ている自分がどう感じるかということなので、評論家の解説などはかえって読まないほうがいい。考証的で客観的な解説ならば鑑賞の役に立ちますが、主観的な印象を書いた解説は先入観を押し付けられるので、鑑賞の妨げになります。写楽のこの絵について、「切腹を覚悟した悲壮な表情」という主観的な解説をすでに紹介してしまいましたが、そう聞けばそんな気もしてくるから、頼りないものです。

この絵を見て、私が感じることは、悔しさ、腹立たしさです。嫁入り前の可愛い娘が若い男と出来てしまって、子どもまで身ごもってしまったことを知った父親の、はらわたが煮えくり返るような気持ちです。結んだ口から、「おまえ、なんてことをしてくれたんだ!」という言葉が聞こえてきそうです。両手を上下に合わせ、もみ手のようにしているのは、焦りと戸惑いを表しているように見えます。これは私の主観的な印象なので、別に無視ししていただいて結構ですが、「切腹を覚悟した悲壮な表情」には、どうしても私は見えません。今までほとんどの評論家が書いているように「鐘入り」前の竹村定之進ではなく、娘の過失を知った時の竹村定之進なのではないのかなあ、と私は思っています。