ここで、少し写楽から離れて、寛永期以前(一世紀遡ります)の役者絵の変遷と、写楽が登場する少し前(寛永期初め)の役者絵の制作状況について触れておきましょう。

役者絵は、古くは鳥居派の絵師たちの専売特許のようなものでした。

鳥居派の祖は鳥居清信(1664~1729)です。彼は父親(元信)とともに大坂から江戸に上り、市村座を拠点に江戸の各座で看板絵や絵番付を描くことから始めます。そして、元禄期に人気役者の、現代で言うポスターやブロマイドといった役者絵を描き、普及させていきます。これは、江戸歌舞伎に初代市川団十郎(1660~1704)が現れ、立役の荒事芸で江戸庶民に大人気を博し、歌舞伎が興隆した時期と重なっています。歌舞伎ファンが増え、人気役者が次々に現れるにしたがい、役者絵が美人画と並ぶ浮世絵の一大ジャンルになっていくわけです。

清信 二代目団十郎 18世紀初め

鳥居派は清倍(きよます)、二代目清倍、清満(きよみつ)と続き、多くの弟子たちを集め、数十年間、歌舞伎関係の絵を独占していきます。鳥居清満(1735~85)の時代に、多色摺りの錦絵が開発され、清満も錦絵の役者絵を描き始めますが、それまではシンプルな紅擦絵(べにずりえ 墨摺りに紅色、黄色、緑色の単色を摺り加えた版画)でした。そのまた前はずっと、墨摺りの上に手で漆(うるし)や色を手で描き加えるといった漆絵や丹絵(たんえ)でした。

しかし、鳥居派の役者絵はマンネリ化します。「瓢箪足・蚯蚓描」(ひょうたんあし・みみずがき)と呼ばれるものがその典型です。瓢箪足は、筋肉を表すために手足にくびれを入れ、ひょうたんのように描いた画法で、蚯蚓描は、くねるような太い描線のことです。どちらも、江戸歌舞伎の荒事芸を描くために、仁王像などの仏像や仏画を参照して工夫したダイナミックな画法だったのですが、役者の顔に個性がなく、類型的な描き方になっていました。

明和期半ばに勝川春章(1726~93)が現れ、役者の特徴をつかんだ写実的な役者絵を描き始め、革新的な画風で一世を風靡します。明和7年(1770年)、一筆斎文調(生没年不明)と共作で役者たちの似顔絵本「絵本舞台扇」を出して人気を呼び、続いて「東扇」(あずまおおぎ)というシリーズで大判の役者絵を出していきます。

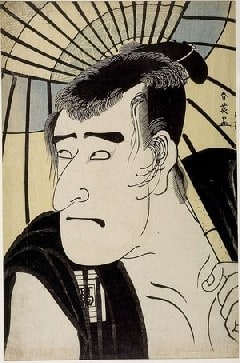

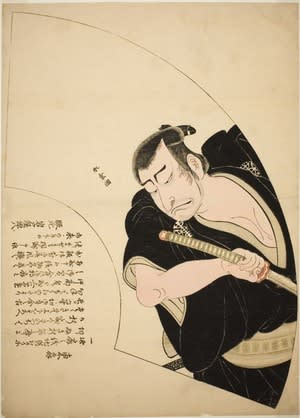

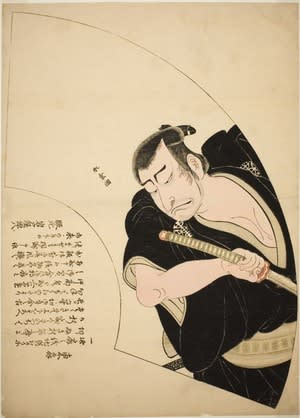

春章 「東扇」中村仲蔵の斧定九郎

一筆斎文調が断筆して消えた後も春章は、安永期(1772年~80年)から天明期(1781年~88年)前半にかけ、数多くの写実的な役者絵を描き、一家を成して門弟を育てます。鳥居派に対抗して勝川派が勢力を拡大します。その中から、勝川春好、春英、春朗(のちの北斎)、春潮らが頭角を現し、師匠の春章は版下絵の制作を弟子達たちに譲って、自らは肉筆の美人画に専念していきます。役者の大首絵も春章が「東扇」シリーズで先鞭をつけ、春好、春英がそれを引き継ぎます。春朗(北斎)は、全身像が多く、大首絵はあまり描かなかったようです

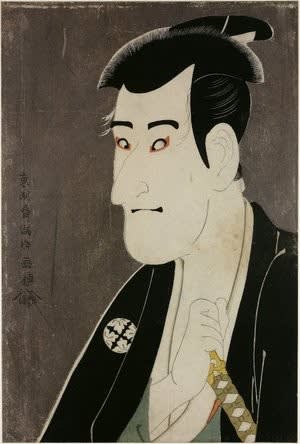

勝川春好(1743~1812)は、半身像の大首絵から、顔をクローズアップした大顔絵を描いて、役者絵に新な境地を開きますが、40代半ばの働き盛りに中風で右手が利かなくなり、左手一本で描き続けます。そのため、寛永期には寡作になり、本の挿絵だけを描いて、浮世絵の版下絵は描かなくなります。

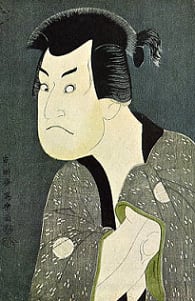

春好 坂田半五郎(初代)

勝川春英(1762~1819)は、前回も触れたように春章門下の逸材で、若くして才能を開花させ、師の春章と兄弟子の春好に代わって、役者絵のエキスパートになっていきます。

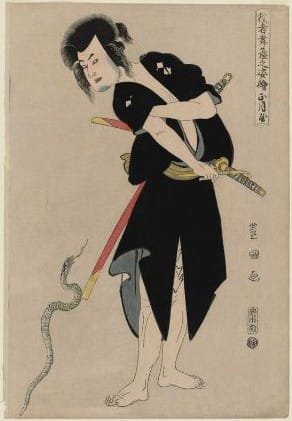

春英 中村仲蔵と団十郎(五代目)

勝川春朗(1760?~1849)は、のちの北斎ですが、寛永6年に勝川派を破門されるまでは、精力的に役者絵や黄表紙の挿絵などを描いていました。

一方、鳥居派からは鳥居清長(1752~1815)が現れ、安永期から天明期中心に活躍し、実力人気ともに浮世絵界のトップに立ちます。清長は、若い頃は役者絵をかなり描いていたのですが、次第に美人画が多くなり、天明期に入ると独自の画風を確立して、美人画の名手としての評価を不動にします。清長の描いた役者絵では、いわゆる「出語り図」(演じられた舞台の一瞬間を再現した絵で、複数の役者のほかに囃し方の人たちも描いている)が有名ですが、鳥居派のお家芸であった典型的な役者絵はほとんど描かなくなってしまいます。清長が活躍を始めた頃にはすでに春章の役者絵が定評を得ていたので、それを意識して、あえて美人画の道を歩んだのではないかと言われています。

清長 岩井半四郎と澤村源之助

寛政期に入り、役者絵を描いていたのは、勝川派の春英、春童、春泉たちだったようです。春童(しゅんどう)は春章の古参弟子、春泉(しゅんせん)は春章の末弟で、二人とも師に倣った細判の役者絵を描き、とくに春泉(しゅんせん)の役者絵は、手の描き方などは後の写楽の通じるものが見られるそうです。勝川派にもう一人、春艶(しゅんえん 生没年不明)という絵師がいて、寛政期の半ば、写楽とほぼ同時期に役者絵を描いていたそうですが、寛永8年以降の作品は見つからず、どうやら消えてしまったらしい。写楽と画風が似ているといわれる謎の絵師です。

美人画では、寛政2年頃から喜多川歌麿が大判の半身像を描いて、時代を画する目覚しい活躍を始めます。版元はずっと歌麿の面倒を見てきた蔦屋重三郎でした。歌麿は、白雲母摺の背景に美人像を描いて人気を博し、浮世絵界のトップに躍り出ます。しかし、売れっ子になると、蔦屋から離れ、さまざまな版元から絵を出し始めます。これは蔦屋にとっては大きな打撃でした。歌麿は美人画に専念し出してからは役者絵を描かなかったので、蔦屋はずっと役者絵の描ける絵師を探していたようです。しばらくは春朗(北斎)に役者絵を描かせていて、寛永5年頃には春英に依頼して役者の大首絵を描かせたのですが、蔦屋の意に添わなかったのか、春英との仕事は長続きしませんでした。

寛永6年正月、歌川豊国が版元和泉屋からシリーズ「役者舞台姿絵」を出して華々しく登場します。蔦屋は指をくわえて見ているわけにいきません。その時、やっとこれぞと思う絵師を発見しました。それが写楽でした。蔦屋がどういう経緯で写楽と出会ったのかは、今のところまったく分かりません。

役者絵は、古くは鳥居派の絵師たちの専売特許のようなものでした。

鳥居派の祖は鳥居清信(1664~1729)です。彼は父親(元信)とともに大坂から江戸に上り、市村座を拠点に江戸の各座で看板絵や絵番付を描くことから始めます。そして、元禄期に人気役者の、現代で言うポスターやブロマイドといった役者絵を描き、普及させていきます。これは、江戸歌舞伎に初代市川団十郎(1660~1704)が現れ、立役の荒事芸で江戸庶民に大人気を博し、歌舞伎が興隆した時期と重なっています。歌舞伎ファンが増え、人気役者が次々に現れるにしたがい、役者絵が美人画と並ぶ浮世絵の一大ジャンルになっていくわけです。

清信 二代目団十郎 18世紀初め

鳥居派は清倍(きよます)、二代目清倍、清満(きよみつ)と続き、多くの弟子たちを集め、数十年間、歌舞伎関係の絵を独占していきます。鳥居清満(1735~85)の時代に、多色摺りの錦絵が開発され、清満も錦絵の役者絵を描き始めますが、それまではシンプルな紅擦絵(べにずりえ 墨摺りに紅色、黄色、緑色の単色を摺り加えた版画)でした。そのまた前はずっと、墨摺りの上に手で漆(うるし)や色を手で描き加えるといった漆絵や丹絵(たんえ)でした。

しかし、鳥居派の役者絵はマンネリ化します。「瓢箪足・蚯蚓描」(ひょうたんあし・みみずがき)と呼ばれるものがその典型です。瓢箪足は、筋肉を表すために手足にくびれを入れ、ひょうたんのように描いた画法で、蚯蚓描は、くねるような太い描線のことです。どちらも、江戸歌舞伎の荒事芸を描くために、仁王像などの仏像や仏画を参照して工夫したダイナミックな画法だったのですが、役者の顔に個性がなく、類型的な描き方になっていました。

明和期半ばに勝川春章(1726~93)が現れ、役者の特徴をつかんだ写実的な役者絵を描き始め、革新的な画風で一世を風靡します。明和7年(1770年)、一筆斎文調(生没年不明)と共作で役者たちの似顔絵本「絵本舞台扇」を出して人気を呼び、続いて「東扇」(あずまおおぎ)というシリーズで大判の役者絵を出していきます。

春章 「東扇」中村仲蔵の斧定九郎

一筆斎文調が断筆して消えた後も春章は、安永期(1772年~80年)から天明期(1781年~88年)前半にかけ、数多くの写実的な役者絵を描き、一家を成して門弟を育てます。鳥居派に対抗して勝川派が勢力を拡大します。その中から、勝川春好、春英、春朗(のちの北斎)、春潮らが頭角を現し、師匠の春章は版下絵の制作を弟子達たちに譲って、自らは肉筆の美人画に専念していきます。役者の大首絵も春章が「東扇」シリーズで先鞭をつけ、春好、春英がそれを引き継ぎます。春朗(北斎)は、全身像が多く、大首絵はあまり描かなかったようです

勝川春好(1743~1812)は、半身像の大首絵から、顔をクローズアップした大顔絵を描いて、役者絵に新な境地を開きますが、40代半ばの働き盛りに中風で右手が利かなくなり、左手一本で描き続けます。そのため、寛永期には寡作になり、本の挿絵だけを描いて、浮世絵の版下絵は描かなくなります。

春好 坂田半五郎(初代)

勝川春英(1762~1819)は、前回も触れたように春章門下の逸材で、若くして才能を開花させ、師の春章と兄弟子の春好に代わって、役者絵のエキスパートになっていきます。

春英 中村仲蔵と団十郎(五代目)

勝川春朗(1760?~1849)は、のちの北斎ですが、寛永6年に勝川派を破門されるまでは、精力的に役者絵や黄表紙の挿絵などを描いていました。

一方、鳥居派からは鳥居清長(1752~1815)が現れ、安永期から天明期中心に活躍し、実力人気ともに浮世絵界のトップに立ちます。清長は、若い頃は役者絵をかなり描いていたのですが、次第に美人画が多くなり、天明期に入ると独自の画風を確立して、美人画の名手としての評価を不動にします。清長の描いた役者絵では、いわゆる「出語り図」(演じられた舞台の一瞬間を再現した絵で、複数の役者のほかに囃し方の人たちも描いている)が有名ですが、鳥居派のお家芸であった典型的な役者絵はほとんど描かなくなってしまいます。清長が活躍を始めた頃にはすでに春章の役者絵が定評を得ていたので、それを意識して、あえて美人画の道を歩んだのではないかと言われています。

清長 岩井半四郎と澤村源之助

寛政期に入り、役者絵を描いていたのは、勝川派の春英、春童、春泉たちだったようです。春童(しゅんどう)は春章の古参弟子、春泉(しゅんせん)は春章の末弟で、二人とも師に倣った細判の役者絵を描き、とくに春泉(しゅんせん)の役者絵は、手の描き方などは後の写楽の通じるものが見られるそうです。勝川派にもう一人、春艶(しゅんえん 生没年不明)という絵師がいて、寛政期の半ば、写楽とほぼ同時期に役者絵を描いていたそうですが、寛永8年以降の作品は見つからず、どうやら消えてしまったらしい。写楽と画風が似ているといわれる謎の絵師です。

美人画では、寛政2年頃から喜多川歌麿が大判の半身像を描いて、時代を画する目覚しい活躍を始めます。版元はずっと歌麿の面倒を見てきた蔦屋重三郎でした。歌麿は、白雲母摺の背景に美人像を描いて人気を博し、浮世絵界のトップに躍り出ます。しかし、売れっ子になると、蔦屋から離れ、さまざまな版元から絵を出し始めます。これは蔦屋にとっては大きな打撃でした。歌麿は美人画に専念し出してからは役者絵を描かなかったので、蔦屋はずっと役者絵の描ける絵師を探していたようです。しばらくは春朗(北斎)に役者絵を描かせていて、寛永5年頃には春英に依頼して役者の大首絵を描かせたのですが、蔦屋の意に添わなかったのか、春英との仕事は長続きしませんでした。

寛永6年正月、歌川豊国が版元和泉屋からシリーズ「役者舞台姿絵」を出して華々しく登場します。蔦屋は指をくわえて見ているわけにいきません。その時、やっとこれぞと思う絵師を発見しました。それが写楽でした。蔦屋がどういう経緯で写楽と出会ったのかは、今のところまったく分かりません。