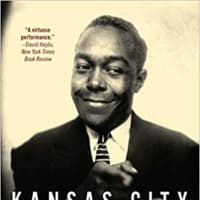

男と女の情愛を描いたあまたある映画の中でも、成瀬巳喜男監督の『浮雲』(1955年 東宝)ほど、身勝手で最低な男に振り回され、自暴自棄になりながらも男を愛し続ける女を、苛酷なまでに描いた作品は、そうザラにはないだろう。

ゆき子という薄幸のヒロイン(高峰秀子)は、戦時中仏印(仏領インドシナ=現・ベトナム)へ渡り、勤め先の農林省で、技官の富岡という、毒舌家だがハンサムで魅力的な中年男(森雅之)と出会い、恋愛をし、関係を持つ。それは夢のように幸福な日々だった。富岡には日本に妻があったが、ゆき子に結婚の約束までする。

昭和21年冬。終戦後1年以上経って、ゆき子は引き揚げ船で日本へ帰って来る。(映画のファーストシーンはここからで、仏印での富岡との出会いは回想シーンで挿入される。)

ゆき子は郷里へも寄らずそのまま、先に帰国した富岡の東京の家を訪ねる。実母と妻が出て来て、ジロジロ観られた後、富岡が浮かぬ顔で現れる。富岡に誘われ、外で歩きながら話す二人。富岡はいったん着替えに家に戻り、ゆき子と富岡の二人は、連れ立って闇市の立つ盛り場に面した安ホテルに入る。そこでゆき子は富岡から金を渡され、別れ話を切り出される。ゆき子は富岡に裏切られたのだった。連れ込み宿の薄暗くて汚い一室である。ローキー・トーンの白黒の画面(玉井正夫の撮影)に映し出される男と女の姿が、幻影のように揺れ動き、ここから2時間に及ぶ胸を締めつけられるような切ないドラマが始まる。

敗戦後日本に帰り現実の生活に戻った富岡にとっては、ゆき子との関係はすでに終ってしまった過去の出来事だった。ゆき子は富岡をひどい男となじり、泣き崩れる。

敗戦後の荒廃した日本の、未来に明りが見えない時代が背景である。この時代背景が転落していく女の境遇を一層暗鬱なものにしていく。

この映画、ゆき子と富岡の二人だけのシーンが何と多いことだろう。それぞれに見どころがあり、男と女のあからさまな言葉の応酬があって、心理の格闘が繰り広げられる。どちらかが半狂乱になるといった修羅場もなく、ベッドシーンはもちろんキスシーンすらないが(仏印での回想シーンでキス寸前まで行くカットがある)、濃密な男女の関係が十二分に描き出されていた。

『浮雲』は、林芙美子原作、水木洋子脚色の暗くて悲しい女性映画である。いや、女性映画と言っては語弊があるかもしれない。『浮雲』を観て感動し、この作品を「私の観た映画ベストテン」の上位に置く男性も相当多いからだ。かく言う私もそうである。観客の対象を女性とし、女性の心を揺り動かすために作られた映画を女性映画だとすれば、『浮雲』はそうした範疇に収まらない作品であろう。

『浮雲』はメロドラマである。が、通俗的なメロドラマを超えたメロドラマだとも言えよう。歌詞のある主題歌はないが、『浮雲』のバックに何度となく流れる斉藤一郎のエキゾチックな音楽は、そのストーリーと相俟って女性だけでなく男性の観客の涙腺も刺激する絶大な効果を発する。

ちんどん屋が「りんごの唄」を演奏し、街にはジングルベルが流れる年の瀬である。

ゆき子はこんな不実な富岡という男のどこが良くて、またヨリを戻そうとするのだろうか。富岡はきっぱりと別れ話を口にしたが、ゆき子の方はまた会いたくてたまらない。なぜか?

ゆき子は、戦時中の仏印での彼との至福の恋愛体験が忘れられず、日本に帰って来てからも、その夢の続きを追っているからである。ゆき子は生活に窮し米兵のオンリーにまで身を落とすが、バラック建ての異様な愛の巣へ富岡を呼び寄せるのだった。久しぶりに会ったゆき子の生活ぶりを見て富岡は辛辣な皮肉しか言わない。が、富岡にも多少の未練はあったのだろう。古雑巾のような女房に比べれば、ゆき子は捨てたとはいえ魅力のある女である。バラックに米兵が訪ねに来て、中へ入れずどこかへ送って行くゆき子。なかなか帰らないゆき子を明りもつけずにじっと待っている富岡。ゆき子が帰り、ろうそくの明りを灯す。交わりを求める富岡の下心にゆき子は不快感を覚えるのだった。富岡が立ち去ってから、後を追いかけるゆき子の姿は、寒々としてわびしい。

結局、富岡との関係は一時的に戻り、正月に伊香保へ温泉旅行をして、何泊か居続け、子供まで身籠ることになる。が、温泉場のバーの亭主(加東大介)の愛人である若い女(岡田茉莉子)といつの間にか関係を持ち、東京に連れて来て安アパートで同棲している富岡を見て、ゆき子は失望し、子供は堕胎する。

その後、ゆき子は昔処女を奪い自分を弄んだ義兄(山形勲)がエセ新興宗教の教祖になったことを知り、義兄の囲い者になって金に不自由のない生活を送るようになる。そんなある日、落ちぶれ果てた富岡が金を借りに来て、ゆき子は彼の妻が死んだことを知り、喜ぶのである。そして、のるかそるかの行動を出る。義兄の金を盗んで旅館に立て籠もり、自殺するという電報を打って富岡を呼び寄せるのだ。が、それも失敗に終わり、最後にゆき子は富岡に懇願して、任地先の遠い屋久島まで寄り添って付いていく。

ラストの道行きの場面は、ゆき子の死を暗示して、悲しい。鹿児島から二人の乗った船が出て、「蛍の光」のメロディーが流れる場面くらいから、やるせなさが込み上げてくる。途中で小船に乗り換え、船の上で二人寄り添って雨に打たれ、島に着くと病身のゆき子が担架で運ばれ、山小屋のような家に担ぎ込まれる。病床に臥せって安堵の表情を浮かべるゆき子だが、死は突然やって来る。

かすかに口を開け、満足気に薄ら笑いを浮かべているゆき子の死に顔。そこに仏印での幸福だった頃の姿が映し出される。ゆき子の唇に紅を引き、嗚咽する富岡。ラストカットは布団の前で泣き崩れる富岡を俯瞰で捉える。死んだゆき子の魂が、上から富岡を眺め、幸せそうに微笑んでいるのではあるまいかと思わせるカットである。

ゆき子の富岡への愛が成就し、ゆき子は安らかに昇天したのだ。そう私は思うことにしている。(了)

ゆき子という薄幸のヒロイン(高峰秀子)は、戦時中仏印(仏領インドシナ=現・ベトナム)へ渡り、勤め先の農林省で、技官の富岡という、毒舌家だがハンサムで魅力的な中年男(森雅之)と出会い、恋愛をし、関係を持つ。それは夢のように幸福な日々だった。富岡には日本に妻があったが、ゆき子に結婚の約束までする。

昭和21年冬。終戦後1年以上経って、ゆき子は引き揚げ船で日本へ帰って来る。(映画のファーストシーンはここからで、仏印での富岡との出会いは回想シーンで挿入される。)

ゆき子は郷里へも寄らずそのまま、先に帰国した富岡の東京の家を訪ねる。実母と妻が出て来て、ジロジロ観られた後、富岡が浮かぬ顔で現れる。富岡に誘われ、外で歩きながら話す二人。富岡はいったん着替えに家に戻り、ゆき子と富岡の二人は、連れ立って闇市の立つ盛り場に面した安ホテルに入る。そこでゆき子は富岡から金を渡され、別れ話を切り出される。ゆき子は富岡に裏切られたのだった。連れ込み宿の薄暗くて汚い一室である。ローキー・トーンの白黒の画面(玉井正夫の撮影)に映し出される男と女の姿が、幻影のように揺れ動き、ここから2時間に及ぶ胸を締めつけられるような切ないドラマが始まる。

敗戦後日本に帰り現実の生活に戻った富岡にとっては、ゆき子との関係はすでに終ってしまった過去の出来事だった。ゆき子は富岡をひどい男となじり、泣き崩れる。

敗戦後の荒廃した日本の、未来に明りが見えない時代が背景である。この時代背景が転落していく女の境遇を一層暗鬱なものにしていく。

この映画、ゆき子と富岡の二人だけのシーンが何と多いことだろう。それぞれに見どころがあり、男と女のあからさまな言葉の応酬があって、心理の格闘が繰り広げられる。どちらかが半狂乱になるといった修羅場もなく、ベッドシーンはもちろんキスシーンすらないが(仏印での回想シーンでキス寸前まで行くカットがある)、濃密な男女の関係が十二分に描き出されていた。

『浮雲』は、林芙美子原作、水木洋子脚色の暗くて悲しい女性映画である。いや、女性映画と言っては語弊があるかもしれない。『浮雲』を観て感動し、この作品を「私の観た映画ベストテン」の上位に置く男性も相当多いからだ。かく言う私もそうである。観客の対象を女性とし、女性の心を揺り動かすために作られた映画を女性映画だとすれば、『浮雲』はそうした範疇に収まらない作品であろう。

『浮雲』はメロドラマである。が、通俗的なメロドラマを超えたメロドラマだとも言えよう。歌詞のある主題歌はないが、『浮雲』のバックに何度となく流れる斉藤一郎のエキゾチックな音楽は、そのストーリーと相俟って女性だけでなく男性の観客の涙腺も刺激する絶大な効果を発する。

ちんどん屋が「りんごの唄」を演奏し、街にはジングルベルが流れる年の瀬である。

ゆき子はこんな不実な富岡という男のどこが良くて、またヨリを戻そうとするのだろうか。富岡はきっぱりと別れ話を口にしたが、ゆき子の方はまた会いたくてたまらない。なぜか?

ゆき子は、戦時中の仏印での彼との至福の恋愛体験が忘れられず、日本に帰って来てからも、その夢の続きを追っているからである。ゆき子は生活に窮し米兵のオンリーにまで身を落とすが、バラック建ての異様な愛の巣へ富岡を呼び寄せるのだった。久しぶりに会ったゆき子の生活ぶりを見て富岡は辛辣な皮肉しか言わない。が、富岡にも多少の未練はあったのだろう。古雑巾のような女房に比べれば、ゆき子は捨てたとはいえ魅力のある女である。バラックに米兵が訪ねに来て、中へ入れずどこかへ送って行くゆき子。なかなか帰らないゆき子を明りもつけずにじっと待っている富岡。ゆき子が帰り、ろうそくの明りを灯す。交わりを求める富岡の下心にゆき子は不快感を覚えるのだった。富岡が立ち去ってから、後を追いかけるゆき子の姿は、寒々としてわびしい。

結局、富岡との関係は一時的に戻り、正月に伊香保へ温泉旅行をして、何泊か居続け、子供まで身籠ることになる。が、温泉場のバーの亭主(加東大介)の愛人である若い女(岡田茉莉子)といつの間にか関係を持ち、東京に連れて来て安アパートで同棲している富岡を見て、ゆき子は失望し、子供は堕胎する。

その後、ゆき子は昔処女を奪い自分を弄んだ義兄(山形勲)がエセ新興宗教の教祖になったことを知り、義兄の囲い者になって金に不自由のない生活を送るようになる。そんなある日、落ちぶれ果てた富岡が金を借りに来て、ゆき子は彼の妻が死んだことを知り、喜ぶのである。そして、のるかそるかの行動を出る。義兄の金を盗んで旅館に立て籠もり、自殺するという電報を打って富岡を呼び寄せるのだ。が、それも失敗に終わり、最後にゆき子は富岡に懇願して、任地先の遠い屋久島まで寄り添って付いていく。

ラストの道行きの場面は、ゆき子の死を暗示して、悲しい。鹿児島から二人の乗った船が出て、「蛍の光」のメロディーが流れる場面くらいから、やるせなさが込み上げてくる。途中で小船に乗り換え、船の上で二人寄り添って雨に打たれ、島に着くと病身のゆき子が担架で運ばれ、山小屋のような家に担ぎ込まれる。病床に臥せって安堵の表情を浮かべるゆき子だが、死は突然やって来る。

かすかに口を開け、満足気に薄ら笑いを浮かべているゆき子の死に顔。そこに仏印での幸福だった頃の姿が映し出される。ゆき子の唇に紅を引き、嗚咽する富岡。ラストカットは布団の前で泣き崩れる富岡を俯瞰で捉える。死んだゆき子の魂が、上から富岡を眺め、幸せそうに微笑んでいるのではあるまいかと思わせるカットである。

ゆき子の富岡への愛が成就し、ゆき子は安らかに昇天したのだ。そう私は思うことにしている。(了)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます