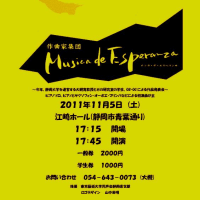

ヘンデルの研究書「ヘンデル―オペラ・セリアの世界」、「ヘンデル―創造のダイナミズム」の翻訳に携わった方とご縁がある関係で、ヘンデルのオペラ「オットーネ」に招待される。

ヘンデル没後250周年記念公演、日本ヘンデル協会コンサートシリーズVol.14 北とぴあ・さくらホール

バロック音楽でオペラを作ると、こんなにドラマチックで面白いものになるのか。一言で言えば、フィガロならぬ「オットーネの結婚」。

バッハとは異なる人間臭さを生き生きと表現しながら装飾的、祝祭的かつ禁欲的で苦悩は奥深い。バロックの技巧主義的な側面以外を集大成した、魅力満載のオペラだ。

舞台上のオケの背後をコの字型に階段の付いた山台が囲み、その上とオケ前面の平たいスペースを歌手が行き来する。

ホリゾント(スクリーン)上半分の左に対訳、右半分にローマ古代遺跡や宮殿内、三日月、稲妻、港の夜景など背景写真が映写され、大道具の代わりとなる。

ヘンデル・インスティテュート・ジャパン・オーケストラ(コンサート・マスター:桐山建志)は良く訓練されていた。

常にノン・ビブラートの弦楽はピッチカート、トレモロ等一切無しに、拍子やテンポ、ダイナミクスの急変、転調によって色合いの変化を生み出した。

取分け第2幕、月夜の場面の冷たい響きには息を呑む。弦が突如音を延ばし続け、2本のオーボエが3度の平行で自由奔放に動き回る。

驚く事に第2幕でオーボエの1人が弦と共にブロックフレーテ(リコーダー)を吹く。

ファゴット(1) はトゥッティの中で低弦セクションと良くブレンドされた。ビオラは時折蛇の舌のように弦楽をリードした。

ヴァイオリンは大抵ユニゾンなので8人でも量感十分(ビオラ3、チェロ2、コントラバス1)。

チェンバロの前に座って指揮するローレンス・カミングズ (Laurence Cummings) の対面にもチェンバロ奏者(平井み帆)が座し、演奏はそちらが主で、カミングスは右手で指揮し、弾くのは殆ど左手だけ。レシタティーボを伴奏するチェンバロに、ソロ・チェロがぴったり付く。

歌手では第1幕終わりの高いF音の輝かしさ、第3幕の苦悩のアリアが印象的だったオットーネ(上杉清仁:CT)ほか、マティルダ(田村由貴絵:MS)、エミレーノ(春日保人:Br)が秀逸。

オットーネに成りすますアデルベルト(池田弦)はオットーネと同じカウンター・テナーながら声に重さがあり、それが却って偽物らしさを出した。

一方、オケや上記の歌手がノン・ビブラートなのに、テオーファネ(村谷祥子:S)、ジスモンダ(藤井あや:S)がたっぷりとビブラートをかけているのは、厳密に言えばどうなのだろう。

第3幕フィナーレ、平舞台のオットーネとテオーファネの二重唱の背後でそれ以外の全歌手が山台上ロダンの彫刻「カレーの市民」のようなポーズでずっと静止し、最後の全員合唱に備えたのは新鮮で効果的。爆発的な拍手に終わる。

舞台総監督:藤江効子![]()

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます