お話グループ中央では、

スキルアップやモチベーションアップのために、

毎年度、外部から講師をお招きして講習会を開いているのですが、

今年度は、Sさんが企画して下さって、

東京子ども図書館にお出かけすることになりました。

お話グループ森からも、3名の仲間が参加してくれましたよ。

朝9時、Sさんの後について、

かるがものヒナのごとくゾロゾロと

南流山駅発のTXに乗り込み、

新御徒町と都庁前であたふた乗り換え……

TXも都営大江戸線も結構混雑していましたが、

誰も迷子になることなく、無事、新江古田駅に到着~。

快晴であたたかかったので、

駅から図書館への道のりも、お散歩気分でした。

東京子ども図書館の建物は、

レンガの壁にバラの絡まる素敵な外観でした。

内部もあたたかみのある落ち着いた内装です。

到着すると、スタッフの方々があたたかく迎えて下さり、

まずは大きなスクリーンで図書館の紹介映像を拝見しました。

次に、暖炉のある、秘密の隠れ家的な小部屋に移動して、

お待ちかねのおはなし会です。

・おばあさんとブタ(イギリスの昔話)

・ゆきんこ(ロシアの昔話)

・梅の木村のおならじいさん(松岡享子作)

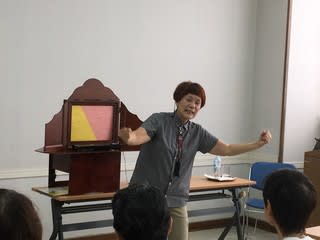

三人のスタッフの方々が交替で語って下さったのですが、

お三方とも、物語の雰囲気にぴったりな、

本当に素晴らしい語りでした。

すっかり子どもにかえった元子どもの私たちは、

繰り返しの楽しい『おばあさんとブタの』でクスクス笑い、

『ゆきんこ』でしんみりとしたもの悲しさを味わい、

『梅の木村のおならじいさん』で笑い転げ、

たいへん充実した30分を過ごしました。

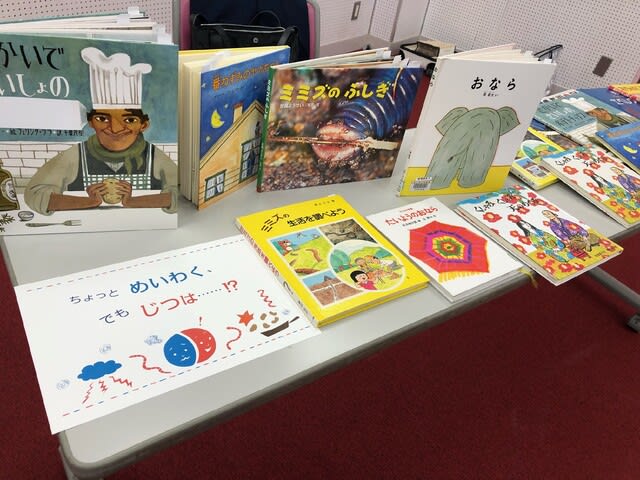

続いて、素晴らしい資料室を見学させて頂きましたよ。

世界と日本の貴重な昔話集がずらりと並んだ棚があったり、

内外の名作児童文学をぎっしり収めた書架がいくつも並んでいたり

さらにカーネギーやニューベリーなど児童文学賞受賞作の原書まで揃っていたり。

でも、お気に入りの作品を探したり目についた本を手に取ったりはできず、

するすると書架の前を通り過ぎてしまったので、

今日はこのままこの部屋に泊まらせてほしいと、切実に思いました。

(※残念ながら、そういうサービスはありません )

)

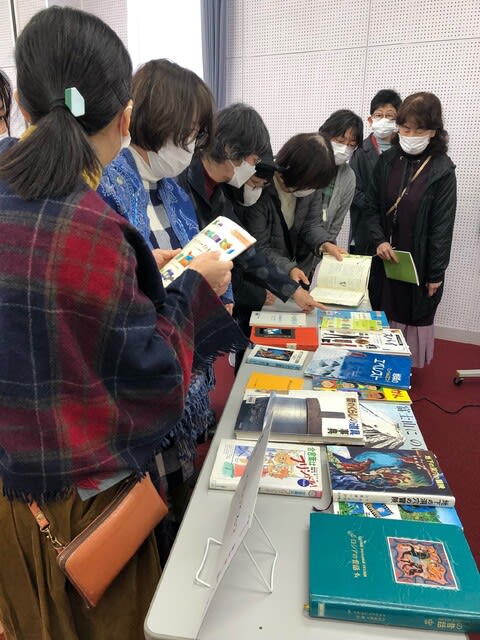

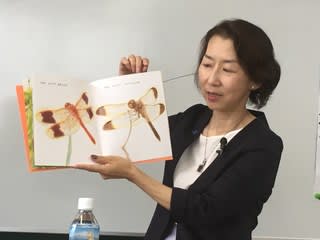

その後、児童室に移動して、

子どもたちと本との幸せな出会いのために日々なされている、

スタッフの方々のたくさんの工夫やお働きについて、

司書さんからお話をうかがいました。

来館する子どもたちひとりひとりの人格と意志を尊重しながら、

文字通り子どもたちに寄り添って、

子どもたちと本との橋渡しをしておられることが、

とてもよく伝わってきました。

子どもにとって、こんな夢のような空間が存在したなんて……

この図書館の近くで子育てしたかった……

いや、今すぐ子どもに戻してもらって、この図書館の近くに住まわせてほしい……!

と、一同しみじみと思ったことでした。

最後にショップでお買い物をして、図書館の前で記念写真をパチリ。

このように大きな働きはできないとしても、

私たちも、おはなし会に来てくれる子どもたちのために、

私たちにできる小さな働きを、感謝して楽しみつつ頑張ろう!

と思えた一日でした。

対応して下さった東京子ども図書館の皆様、

企画して下さったSさん、

本当にありがとうございました!

スキルアップやモチベーションアップのために、

毎年度、外部から講師をお招きして講習会を開いているのですが、

今年度は、Sさんが企画して下さって、

東京子ども図書館にお出かけすることになりました。

お話グループ森からも、3名の仲間が参加してくれましたよ。

朝9時、Sさんの後について、

かるがものヒナのごとくゾロゾロと

南流山駅発のTXに乗り込み、

新御徒町と都庁前であたふた乗り換え……

TXも都営大江戸線も結構混雑していましたが、

誰も迷子になることなく、無事、新江古田駅に到着~。

快晴であたたかかったので、

駅から図書館への道のりも、お散歩気分でした。

東京子ども図書館の建物は、

レンガの壁にバラの絡まる素敵な外観でした。

内部もあたたかみのある落ち着いた内装です。

到着すると、スタッフの方々があたたかく迎えて下さり、

まずは大きなスクリーンで図書館の紹介映像を拝見しました。

次に、暖炉のある、秘密の隠れ家的な小部屋に移動して、

お待ちかねのおはなし会です。

・おばあさんとブタ(イギリスの昔話)

・ゆきんこ(ロシアの昔話)

・梅の木村のおならじいさん(松岡享子作)

三人のスタッフの方々が交替で語って下さったのですが、

お三方とも、物語の雰囲気にぴったりな、

本当に素晴らしい語りでした。

すっかり子どもにかえった元子どもの私たちは、

繰り返しの楽しい『おばあさんとブタの』でクスクス笑い、

『ゆきんこ』でしんみりとしたもの悲しさを味わい、

『梅の木村のおならじいさん』で笑い転げ、

たいへん充実した30分を過ごしました。

続いて、素晴らしい資料室を見学させて頂きましたよ。

世界と日本の貴重な昔話集がずらりと並んだ棚があったり、

内外の名作児童文学をぎっしり収めた書架がいくつも並んでいたり

さらにカーネギーやニューベリーなど児童文学賞受賞作の原書まで揃っていたり。

でも、お気に入りの作品を探したり目についた本を手に取ったりはできず、

するすると書架の前を通り過ぎてしまったので、

今日はこのままこの部屋に泊まらせてほしいと、切実に思いました。

(※残念ながら、そういうサービスはありません

)

)その後、児童室に移動して、

子どもたちと本との幸せな出会いのために日々なされている、

スタッフの方々のたくさんの工夫やお働きについて、

司書さんからお話をうかがいました。

来館する子どもたちひとりひとりの人格と意志を尊重しながら、

文字通り子どもたちに寄り添って、

子どもたちと本との橋渡しをしておられることが、

とてもよく伝わってきました。

子どもにとって、こんな夢のような空間が存在したなんて……

この図書館の近くで子育てしたかった……

いや、今すぐ子どもに戻してもらって、この図書館の近くに住まわせてほしい……!

と、一同しみじみと思ったことでした。

最後にショップでお買い物をして、図書館の前で記念写真をパチリ。

このように大きな働きはできないとしても、

私たちも、おはなし会に来てくれる子どもたちのために、

私たちにできる小さな働きを、感謝して楽しみつつ頑張ろう!

と思えた一日でした。

対応して下さった東京子ども図書館の皆様、

企画して下さったSさん、

本当にありがとうございました!

」や「雨ふり

」や「雨ふり 」などの演目を、

」などの演目を、

までご用意頂き、

までご用意頂き、

だそうです。

だそうです。

とか、

とか、

とか、

とか、

』のワークショップ。

』のワークショップ。