今日は久しぶりに美術の更新をします。

いやあ、やっぱり東京は美術館が多くていいですね。名古屋と一番違うのはそこだと思います。東京の方が、未だ観ぬジャンルの絵画を展示する展覧会が非常に多いのではないかという期待。全国巡回するような展覧会に出てくる絵は正直若干見飽きてきた感じが在るので(それはそれで頭の中で整理しながら観れるので楽しめるといえば楽しめるのですが)こうしたポストモダン的な絵画展は期待が高まってしまいますね。

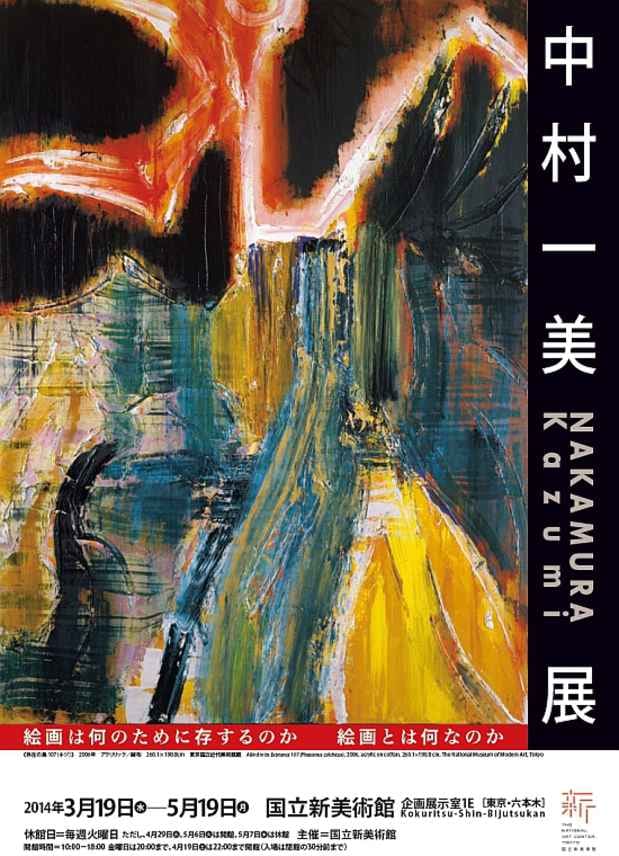

というわけで行って参りました。国立新美術館で開催しておりました中村一美展です。「絵画は何のために存するのか 絵画とは何なのか」という壮大な副題を付せられた本展示。マーク・ロスコやバーネット・ニューマンら戦後モダニズムの到達点とされてきた抽象表現主義の作家たちの研究が根幹にある中村氏の絵画、ポストポストモダンとも言うべき前衛性が多分に含まれた作品が数多く展示されていました。※簡潔にまとめると私の理解の範疇を超えた作品ばかりでした。

展示自体は、時代の変遷とともに変化していった中村氏の作品を3つの観点から分類し、シリーズ横断的な形で展示がなされていました。多数のシリーズを大枠にまとめてあって、個人的には作風というか鑑賞する際のポイントが明確になっていて助かりました。前半は戦後アメリカンアートの特徴が反映されていたので、ある程度の鑑賞は可能でしたが、後半にいくにつれて「びよんどまいでぃすくりぷしょん」な絵画の数が増えていき、最終的には「こ、これは一体どう鑑賞すればいいんだ……!?」としか考えられません(もちろんどう鑑賞しようと自由ですが)でした。私みたいなファッション似非美術クラスタ(←批評家になれない出来損ない)にとっては有難い展示形態でしたね。

「空間としての絵画」「社会意味論としての絵画」「鳥としての絵画」の計3分類で作品は展示されていましたので、今回もその3つの分類で感想文の方を書いていきたいなと思います。ちなみに、彼の作品はシリーズ構成化しており、どのシリーズがどこに位置づけられるのかも、記載しておきます。

1.空間としての絵画

▶分類されるシリーズ:Y型/斜行グリッド/開かれたC型

ここで感じたのは、大きく分けて2つ。もちろん、ポロックやロスコ、ニューマンなどのモダンアメリカンアートの影響を多分に受けているという前情報があったために、下記のようなモダンアメリカンアートにおいてしばしば言及される特質に目がいってしまったというのも大いにありますが、そこはまあ生温かい目で見ていただければと云々……

(1)出芽イメージによるプリミティブな生命の躍動感

モダンアメリカンアートにおいてしばしば見られるのは、単純すぎる造形イメージのみの作品です。例えば、バーネット・ニューマンなんかの作品は、色面に一本線が引いてあるだけの作品が数多く存在します。彼に限らず、似たようなイメージの作品を見て「な……なんじゃこりゃああああぁぁ」と思った人も多いのではないでしょうか。

バーネット・ニューマンの作品でよく見られるイメージ

しかし、これには実は意味があり、この一本垂直に引かれている線には「生命の原動力」というメッセージが込められているという説があります。これは植物の出芽に着想を得ていると言われており、生命の有するプリミティブ性というものはニューマンらが活躍していた時代では割とポピュラーなテーマであったりもします。それに対して、中村一美氏の作品はこちらです。

中村一美《北奥千丈》

テイストは大分違います(中村氏の作品の方がよりプリミティブ)が、テーマはかなり似ているように思います。そもそも、対象のこのY字のモチーフは桑の木で、植物そのものですから出芽のいエージはそのまま当てはめることが可能ですね。

ただ、ニューマンの作品と異なるのは、原始性がより荒々しく表現されている点と、出芽の先が二股になっているという点ですね。個人的にはここに作者の深いメッセージがあるのではいかと疑ってかかってしまいますが、実際のところは似非美術ラバーなのでわかりません。全く見当違いなことを言っている可能性大の可能性が大(←大事なことなので反復しtry)です。

「出芽のイメージ」=「生命の躍動」=「人間の生命」のメタファーか何かだとすれば、人生とは一筋縄ではいかないし、どこかしらで必ず岐路がある、といったような作者のメッセージがあるのではないでしょうか。桑という植物自体、人間の生活に密着している植物の1つでもありますし、桑と人間性を結びつけることにはそれ程抵抗は無いようにも思われます。

あとは、Y字の桑を採用したことで「出芽のイメージ」だけではなく、もう1つのイメージ「女性器のイメージ」が付されるようにも考えられました。女性器のイメージからは、セックスから派生する生物としての本能的な生存意識、すなわちプリミティブな衝動や躍動を想起することも可能なので、いろんな角度からこの作品のある種の人間の原初性のようなものを論じることができるように感じました。

(2)疑似イメージの反復による日常性のずれ

これは非常に中村氏の作品に当てはまるかは微妙なところですが、モダンアメリカアートとの共通点として、疑似イメージの反復ということが考えられるのかな、と感じました。ミニマリズムやアンディ・ウォーホルの影響に関しては特に言及がありませんでしたが、この「反復」という手法はまさにアメリカンアートで典型的なものです。

ここで注目したいのが、彼が実践しているのが完全に同じイメージの反復ではなく「疑似イメージ」の反復であるという点です。彼は平面を複数に分割し、数種類の疑似イメージを作品内に共存させているわけですが、この微妙な「疑似性」が鑑賞者の意識を揺らします。

中村一美《オレンジ・プレート》

幾何学的な文様の角度だけ微妙に変えていたり、連続性を意図的に拒絶するかのように文様の始まる位置をあえてえずらしていたりと、「こうあるべき」という鑑賞者の認識を揺さぶるような機能を持たせているようにも感じられました。「日常性の破壊」とはシュルレアリスティックな考え方ではありますが……

2.社会意味論としての絵画

▶分類されるシリーズ:連鎖-破房/破庵/採桑老/死を悼みて

正直ここの分類が一番理解が追いつかなかったです。「あれ、嘘、な……何も言えない!?」お恥ずかしながら学士卒なんてそんなもんです。類推はできるが、評論はできない……もう客観的根拠がなければ塵芥のような存在なのです。学問としてではなく、趣味の範疇の限界でございます。無能ちゃんで不能ちゃんです。

(1)抽象イメージ+具象タイトル

ここでもいくつかのシリーズが分類されていますが、特に理解ができなかったのは「破房」シリーズと「破庵」シリーズです。「破」という文字が示す通り、正直何が起きているのか全くわかりません。

中村一美《連差―破房XI(斜傾精神)》

辛うじて結びつけるのであれば、破壊衝動から起こるダダイスムが考えられますが、一見したところ動機は破壊衝動ではなさそう(?)です。その他の作品に目を向けるとサブタイトルとして「越百」や「光」「奥聖」などが付けられており、どうやら具体的なモチーフがあるようです。何を書いているのかが全く不明な抽象表現絵画にも関わらず、具体的なモチーフ(名称)がある、よくよく考えてみれば割と当然なのですが、やっぱりちょっと可笑しいですね。

抽象イメージ+具象タイトルという関係性に特別性は無いと思われますが、その関係性はあくまでも破綻していないモチーフが前提ではなかったでしょうか。寧ろ破綻していないモチーフを破綻した描写で表現する、というのが抽象画での基本のようにぼくなんかは認識していました。作者が「全ての破れた構築性についての絵画」と語っているように、実はモチーフも元々破綻していた、というのがこの「わけのわからなさ」の所以のようです。

※因みにモチーフは室町時代の寺社縁起に描かれた「不統一な建築表現の共存」をモチーフにしたようです。

(2)死の躍動性

そして、この部の後半から顕著になってくるのが、死に対するイメージです。「死を悼みて」シリーズはタイトルそのままですが、「採桑老」というのは雅楽の舞楽曲の1つで舞うと死期が近づくと言われている曲です。いわば死に向かって舞っているとも換言できるこの舞曲は、まさしく死に向かう躍動性を提示する格好の題材とも捉えることができます。死に対する賛美とまでは言いませんが、死をテーマにするには余りにも明るくエネルギッシュな作品群です。

中村一美《採桑老67(黄瀬萢の翁)》

同じ桑を題材とした作品にも関わらず、前半では出芽という「生命の躍動性」を示していたのに対し、本作では「死への躍動性」となるのは芸術表現の非常に面白い部分でもあります。

3.鳥としての絵画

▶分類されるシリーズ:織桑鳥/存在の鳥/聖

この最後の部がもっとも本展示で興味深かったです。「カワセミ」や「ライチョウ」という具体的なモチーフを抽象表現的に描写した連作が、1つの部屋にずらっと並んでいる光景は圧巻です。壁面も疑似イメージの反復となっており、作者の集大成が1つの空間で実現したような展示でした。

「存在の鳥」シリーズと疑似イメージを反復した壁面

(1)再生=新しい形への改め

「生命の躍動性」や「死への躍動性」の表現の媒体となってきた「桑」というモチーフは、最後に「再生」というコンセプトのもと再び表現されます。「織桑鳥」とは作者の造語で「フェニックス」と読みます。では、作者はどのようにして「桑」と「再生」結びつけようとしたのでしょうか。

「桑」というモチーフは「絹を生みだす蚕の餌」として日本の文化に根付いている(日本と鋳物を暗示する)ものであるのに加え、実家が養蚕農家であった作者のアイデンティティを支えるものでもあります。しかし、養蚕業と結びついた絹織物という概念はもう過去のもの(=日本の伝統産業としての認識の敷衍)になり、嘗てのそれではなくなってきています。しかし、絹産業自体は無くなったわけではなく、別の新しい形での生産体制を取り始めている現状があり、つまり新しい形で「再生」した、ということが言えるのではないか、というのがこれらのシリーズに込められたメッセージです。(確か……記憶が曖昧過ぎる)

中村一美《織桑鳥IV(フェニックスIV)》

(2)存在=飛翔するもの

こうした違う形での「再生」は即ち「変容」(「成長」「発展」と言い換えてもいい)を示していることにもなりますが、しかしそれはあくまで上向きへの「変容」が主たるものだったように個人的には感じます。しかし「存在の鳥」シリーズではそうした「変容」を「飛翔」として捉え、「存在とは飛翔するものである」という理念のもと作成されています。

ここでの「飛翔」は上向きの変化だけでなく、下向きの変化も受け入れている点で非常に達観した作品となっています。鳥は「飛翔」します、時には空高く羽ばたく形で、時には山から街へ下降してくる形で。人を含めたあらゆる「存在」はそのままの状態ではいられません、転げ落ちようが上昇しようが「飛翔」しなければならない、そうした真理めいた理念を提示しています。

「絵画は何のために存するのか 絵画とは何なのか」芸術の永遠の課題であるこの問いには私は解なしと答えていますが、逆説的に答えるのであるとすれば、それは「作家の数だけ答えがある」ということにもなります。視覚的快楽によらない作品群に、作者の確固たる理念、即ち問いに対する1つの回答を見ることができます。

「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」という問いにも永遠に答えが出ないように、私たちは答えのない人生を必死にもがく(=問いに対する解の模索)しかないのだなぁ、としみじみ悦に浸るとともに鬱屈な思いを抱いたのでした。

hona-☆

いやあ、やっぱり東京は美術館が多くていいですね。名古屋と一番違うのはそこだと思います。東京の方が、未だ観ぬジャンルの絵画を展示する展覧会が非常に多いのではないかという期待。全国巡回するような展覧会に出てくる絵は正直若干見飽きてきた感じが在るので(それはそれで頭の中で整理しながら観れるので楽しめるといえば楽しめるのですが)こうしたポストモダン的な絵画展は期待が高まってしまいますね。

というわけで行って参りました。国立新美術館で開催しておりました中村一美展です。「絵画は何のために存するのか 絵画とは何なのか」という壮大な副題を付せられた本展示。マーク・ロスコやバーネット・ニューマンら戦後モダニズムの到達点とされてきた抽象表現主義の作家たちの研究が根幹にある中村氏の絵画、ポストポストモダンとも言うべき前衛性が多分に含まれた作品が数多く展示されていました。※簡潔にまとめると私の理解の範疇を超えた作品ばかりでした。

展示自体は、時代の変遷とともに変化していった中村氏の作品を3つの観点から分類し、シリーズ横断的な形で展示がなされていました。多数のシリーズを大枠にまとめてあって、個人的には作風というか鑑賞する際のポイントが明確になっていて助かりました。前半は戦後アメリカンアートの特徴が反映されていたので、ある程度の鑑賞は可能でしたが、後半にいくにつれて「びよんどまいでぃすくりぷしょん」な絵画の数が増えていき、最終的には「こ、これは一体どう鑑賞すればいいんだ……!?」としか考えられません(もちろんどう鑑賞しようと自由ですが)でした。私みたいなファッション似非美術クラスタ(←批評家になれない出来損ない)にとっては有難い展示形態でしたね。

「空間としての絵画」「社会意味論としての絵画」「鳥としての絵画」の計3分類で作品は展示されていましたので、今回もその3つの分類で感想文の方を書いていきたいなと思います。ちなみに、彼の作品はシリーズ構成化しており、どのシリーズがどこに位置づけられるのかも、記載しておきます。

1.空間としての絵画

▶分類されるシリーズ:Y型/斜行グリッド/開かれたC型

ここで感じたのは、大きく分けて2つ。もちろん、ポロックやロスコ、ニューマンなどのモダンアメリカンアートの影響を多分に受けているという前情報があったために、下記のようなモダンアメリカンアートにおいてしばしば言及される特質に目がいってしまったというのも大いにありますが、そこはまあ生温かい目で見ていただければと云々……

(1)出芽イメージによるプリミティブな生命の躍動感

モダンアメリカンアートにおいてしばしば見られるのは、単純すぎる造形イメージのみの作品です。例えば、バーネット・ニューマンなんかの作品は、色面に一本線が引いてあるだけの作品が数多く存在します。彼に限らず、似たようなイメージの作品を見て「な……なんじゃこりゃああああぁぁ」と思った人も多いのではないでしょうか。

バーネット・ニューマンの作品でよく見られるイメージ

しかし、これには実は意味があり、この一本垂直に引かれている線には「生命の原動力」というメッセージが込められているという説があります。これは植物の出芽に着想を得ていると言われており、生命の有するプリミティブ性というものはニューマンらが活躍していた時代では割とポピュラーなテーマであったりもします。それに対して、中村一美氏の作品はこちらです。

中村一美《北奥千丈》

テイストは大分違います(中村氏の作品の方がよりプリミティブ)が、テーマはかなり似ているように思います。そもそも、対象のこのY字のモチーフは桑の木で、植物そのものですから出芽のいエージはそのまま当てはめることが可能ですね。

ただ、ニューマンの作品と異なるのは、原始性がより荒々しく表現されている点と、出芽の先が二股になっているという点ですね。個人的にはここに作者の深いメッセージがあるのではいかと疑ってかかってしまいますが、実際のところは似非美術ラバーなのでわかりません。全く見当違いなことを言っている可能性大の可能性が大(←大事なことなので反復しtry)です。

「出芽のイメージ」=「生命の躍動」=「人間の生命」のメタファーか何かだとすれば、人生とは一筋縄ではいかないし、どこかしらで必ず岐路がある、といったような作者のメッセージがあるのではないでしょうか。桑という植物自体、人間の生活に密着している植物の1つでもありますし、桑と人間性を結びつけることにはそれ程抵抗は無いようにも思われます。

あとは、Y字の桑を採用したことで「出芽のイメージ」だけではなく、もう1つのイメージ「女性器のイメージ」が付されるようにも考えられました。女性器のイメージからは、セックスから派生する生物としての本能的な生存意識、すなわちプリミティブな衝動や躍動を想起することも可能なので、いろんな角度からこの作品のある種の人間の原初性のようなものを論じることができるように感じました。

(2)疑似イメージの反復による日常性のずれ

これは非常に中村氏の作品に当てはまるかは微妙なところですが、モダンアメリカアートとの共通点として、疑似イメージの反復ということが考えられるのかな、と感じました。ミニマリズムやアンディ・ウォーホルの影響に関しては特に言及がありませんでしたが、この「反復」という手法はまさにアメリカンアートで典型的なものです。

ここで注目したいのが、彼が実践しているのが完全に同じイメージの反復ではなく「疑似イメージ」の反復であるという点です。彼は平面を複数に分割し、数種類の疑似イメージを作品内に共存させているわけですが、この微妙な「疑似性」が鑑賞者の意識を揺らします。

中村一美《オレンジ・プレート》

幾何学的な文様の角度だけ微妙に変えていたり、連続性を意図的に拒絶するかのように文様の始まる位置をあえてえずらしていたりと、「こうあるべき」という鑑賞者の認識を揺さぶるような機能を持たせているようにも感じられました。「日常性の破壊」とはシュルレアリスティックな考え方ではありますが……

2.社会意味論としての絵画

▶分類されるシリーズ:連鎖-破房/破庵/採桑老/死を悼みて

正直ここの分類が一番理解が追いつかなかったです。「あれ、嘘、な……何も言えない!?」お恥ずかしながら学士卒なんてそんなもんです。類推はできるが、評論はできない……もう客観的根拠がなければ塵芥のような存在なのです。学問としてではなく、趣味の範疇の限界でございます。無能ちゃんで不能ちゃんです。

(1)抽象イメージ+具象タイトル

ここでもいくつかのシリーズが分類されていますが、特に理解ができなかったのは「破房」シリーズと「破庵」シリーズです。「破」という文字が示す通り、正直何が起きているのか全くわかりません。

中村一美《連差―破房XI(斜傾精神)》

辛うじて結びつけるのであれば、破壊衝動から起こるダダイスムが考えられますが、一見したところ動機は破壊衝動ではなさそう(?)です。その他の作品に目を向けるとサブタイトルとして「越百」や「光」「奥聖」などが付けられており、どうやら具体的なモチーフがあるようです。何を書いているのかが全く不明な抽象表現絵画にも関わらず、具体的なモチーフ(名称)がある、よくよく考えてみれば割と当然なのですが、やっぱりちょっと可笑しいですね。

抽象イメージ+具象タイトルという関係性に特別性は無いと思われますが、その関係性はあくまでも破綻していないモチーフが前提ではなかったでしょうか。寧ろ破綻していないモチーフを破綻した描写で表現する、というのが抽象画での基本のようにぼくなんかは認識していました。作者が「全ての破れた構築性についての絵画」と語っているように、実はモチーフも元々破綻していた、というのがこの「わけのわからなさ」の所以のようです。

※因みにモチーフは室町時代の寺社縁起に描かれた「不統一な建築表現の共存」をモチーフにしたようです。

(2)死の躍動性

そして、この部の後半から顕著になってくるのが、死に対するイメージです。「死を悼みて」シリーズはタイトルそのままですが、「採桑老」というのは雅楽の舞楽曲の1つで舞うと死期が近づくと言われている曲です。いわば死に向かって舞っているとも換言できるこの舞曲は、まさしく死に向かう躍動性を提示する格好の題材とも捉えることができます。死に対する賛美とまでは言いませんが、死をテーマにするには余りにも明るくエネルギッシュな作品群です。

中村一美《採桑老67(黄瀬萢の翁)》

同じ桑を題材とした作品にも関わらず、前半では出芽という「生命の躍動性」を示していたのに対し、本作では「死への躍動性」となるのは芸術表現の非常に面白い部分でもあります。

3.鳥としての絵画

▶分類されるシリーズ:織桑鳥/存在の鳥/聖

この最後の部がもっとも本展示で興味深かったです。「カワセミ」や「ライチョウ」という具体的なモチーフを抽象表現的に描写した連作が、1つの部屋にずらっと並んでいる光景は圧巻です。壁面も疑似イメージの反復となっており、作者の集大成が1つの空間で実現したような展示でした。

「存在の鳥」シリーズと疑似イメージを反復した壁面

(1)再生=新しい形への改め

「生命の躍動性」や「死への躍動性」の表現の媒体となってきた「桑」というモチーフは、最後に「再生」というコンセプトのもと再び表現されます。「織桑鳥」とは作者の造語で「フェニックス」と読みます。では、作者はどのようにして「桑」と「再生」結びつけようとしたのでしょうか。

「桑」というモチーフは「絹を生みだす蚕の餌」として日本の文化に根付いている(日本と鋳物を暗示する)ものであるのに加え、実家が養蚕農家であった作者のアイデンティティを支えるものでもあります。しかし、養蚕業と結びついた絹織物という概念はもう過去のもの(=日本の伝統産業としての認識の敷衍)になり、嘗てのそれではなくなってきています。しかし、絹産業自体は無くなったわけではなく、別の新しい形での生産体制を取り始めている現状があり、つまり新しい形で「再生」した、ということが言えるのではないか、というのがこれらのシリーズに込められたメッセージです。(確か……記憶が曖昧過ぎる)

中村一美《織桑鳥IV(フェニックスIV)》

(2)存在=飛翔するもの

こうした違う形での「再生」は即ち「変容」(「成長」「発展」と言い換えてもいい)を示していることにもなりますが、しかしそれはあくまで上向きへの「変容」が主たるものだったように個人的には感じます。しかし「存在の鳥」シリーズではそうした「変容」を「飛翔」として捉え、「存在とは飛翔するものである」という理念のもと作成されています。

ここでの「飛翔」は上向きの変化だけでなく、下向きの変化も受け入れている点で非常に達観した作品となっています。鳥は「飛翔」します、時には空高く羽ばたく形で、時には山から街へ下降してくる形で。人を含めたあらゆる「存在」はそのままの状態ではいられません、転げ落ちようが上昇しようが「飛翔」しなければならない、そうした真理めいた理念を提示しています。

「絵画は何のために存するのか 絵画とは何なのか」芸術の永遠の課題であるこの問いには私は解なしと答えていますが、逆説的に答えるのであるとすれば、それは「作家の数だけ答えがある」ということにもなります。視覚的快楽によらない作品群に、作者の確固たる理念、即ち問いに対する1つの回答を見ることができます。

「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」という問いにも永遠に答えが出ないように、私たちは答えのない人生を必死にもがく(=問いに対する解の模索)しかないのだなぁ、としみじみ悦に浸るとともに鬱屈な思いを抱いたのでした。

hona-☆

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます