【閲覧数】5,106(2013.1.10~2019.10.31)

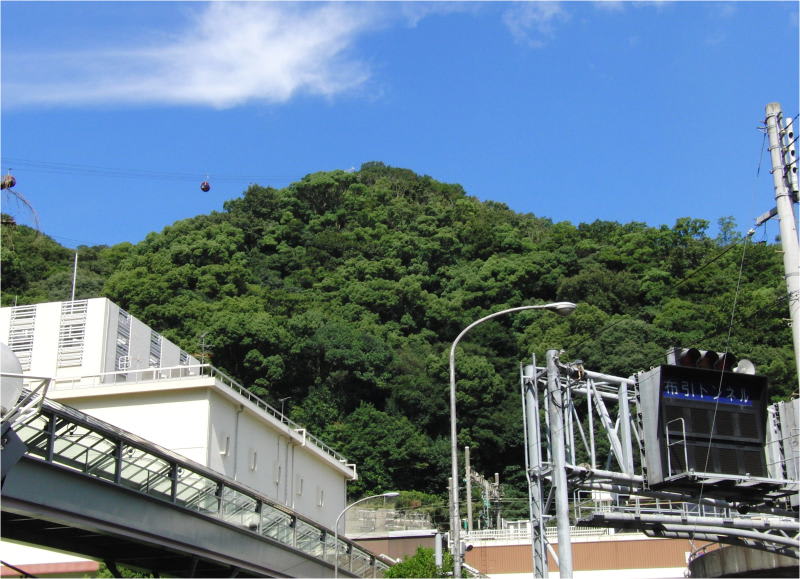

▼ 城山の先端部 山陽新幹線の新神戸駅の裏山

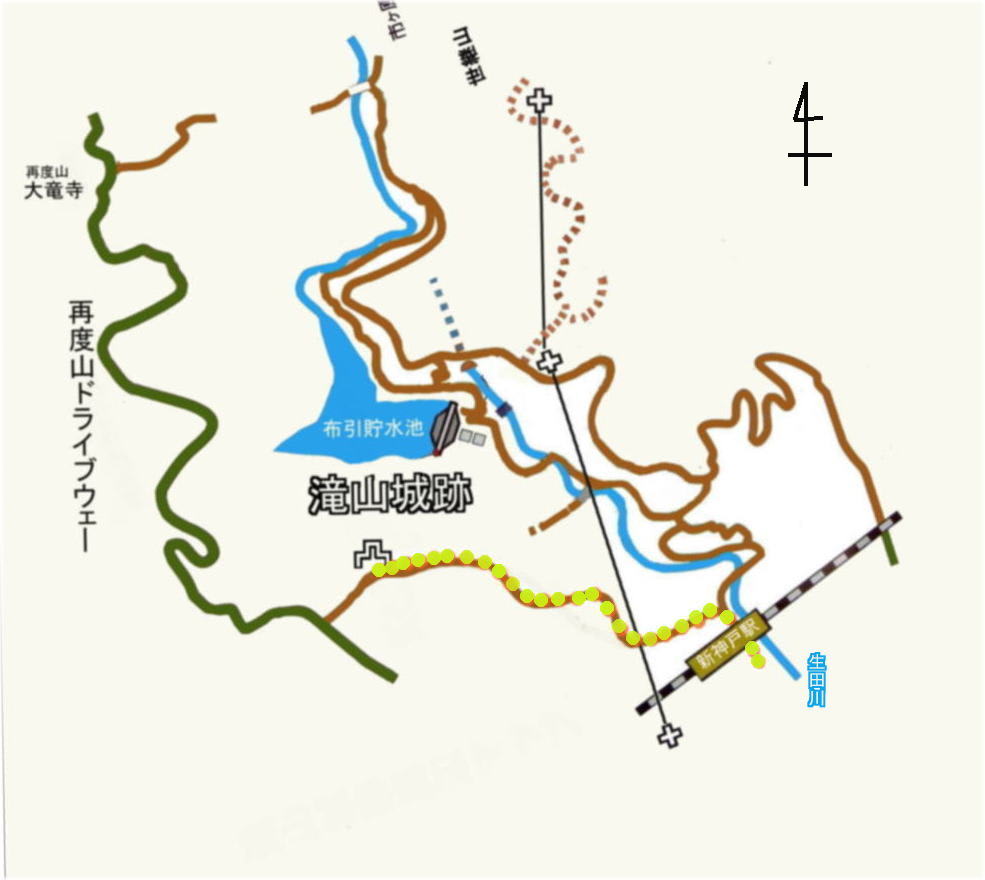

▼位置図

摂津 滝山城跡のこと 神戸市中央区葺合町

滝山城は別名「生田布引の城」とも呼ばれ、山陽新幹線の新神戸駅の裏山、布引の滝の西に位置する標高316.5mの城山と呼ばれている山頂にある。多くの曲輪跡があり、堀切跡・土塁跡等が残っている。西に多々部(たたべ)城、東方に摩耶山城の赤松の諸城跡がある。

この城は赤松則村(円心)が、鎌倉幕府の倒幕に京都の※六波羅探題へ攻め入るために築いたもので、今の姿に大きく改修したのは、戦国時代摂津の松永久秀(弾正)であった。

六波羅(探題):朝廷の監視、裁判、京都周辺の治安維持を司る幕府の重要機関

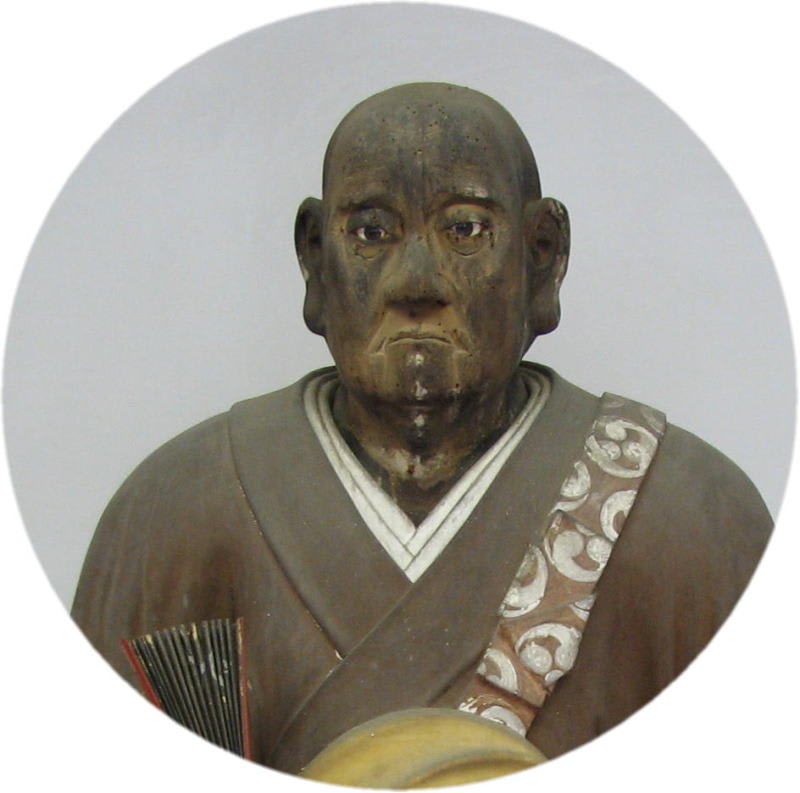

▼赤松則村(円心)像

元弘3年(1333)鎌倉幕府の打倒を目論む後醍醐天皇の皇子護良親王(もりよししんのう)通称大塔宮(おおとうのみや)が挙兵を促す令旨(りょうじ)を発行し、それに応えた赤松則村が、苔縄城(上郡町)に挙兵し、摩耶山城(神戸市)に進行し、千早城(河内)に立てこもる楠木正成と連携しながら、京都の北条率いる六波羅と対峙した。「正慶乱離志」

倒幕軍は、摩耶合戦で六波羅勢に勝利し、京都七条まで攻め入ったが、撃退され、赤松勢は滝山城に立てこもり再起をはかったという。「太平記」

同年、鎌倉幕府は滅亡し、後醍醐天皇の建武の新政が行われ、論功行賞で則村は播磨守護職が与えられ、滝山城と多々部城に則村の長男範資(のりすけ)とその子光範(みつのり)が城主となった。しかし、則村の播磨守護はすぐに解任され、新田義貞に移った。西摂も楠木正成が領することになった。

足利尊氏が後醍醐天皇に対立し、離反すると、則村は足利氏につき、山陽に向かう幕府追討軍の新田義貞を、播磨の感状山城(相生市)、白旗城(上郡町)で足止めさせ、九州に逃れていた尊氏は、再挙東上し京都を制圧することができた。

そうして足利尊氏による室町幕府が誕生し、則村は侍所所司に任じられる四職(ししき)家の一つになり、播磨守護に返り咲き、長男範資は摂津守護に任ぜられ滝山城も再び赤松範資親子の手に戻ったのである。

▼室町幕府を開いた足利尊氏

戦国時代の16世紀の半ば阿波三次長慶(ながよし)のとき家臣松永久秀が、この城を中心に西摂支配の拠点とした。しかし、長慶死後、三次三人衆と呼ばれた三次長逸(ながゆき)、三次政康、石成友通(いわなりともみち)一門衆との勢力争いの結果、永禄9年(1566)三次方が播磨・淡路の加勢を得て落城させ、篠原長房が入城した。

その篠原長房は、織田信長の摂津侵攻により退城し、天正元年(1573)荒木村重が摂津守護となり花隈城(神戸市)に荒木志摩守通称元清を配し、滝川城はその付城となったようである。信長による花隈城の落城とともに、滝川城は役目を終え、兵庫城(神戸市兵庫区)の築城のおり、滝山城の石材を転用したと伝えられている。 参考:日本城郭大系、他

アクセス

▼滝山城周辺マップ

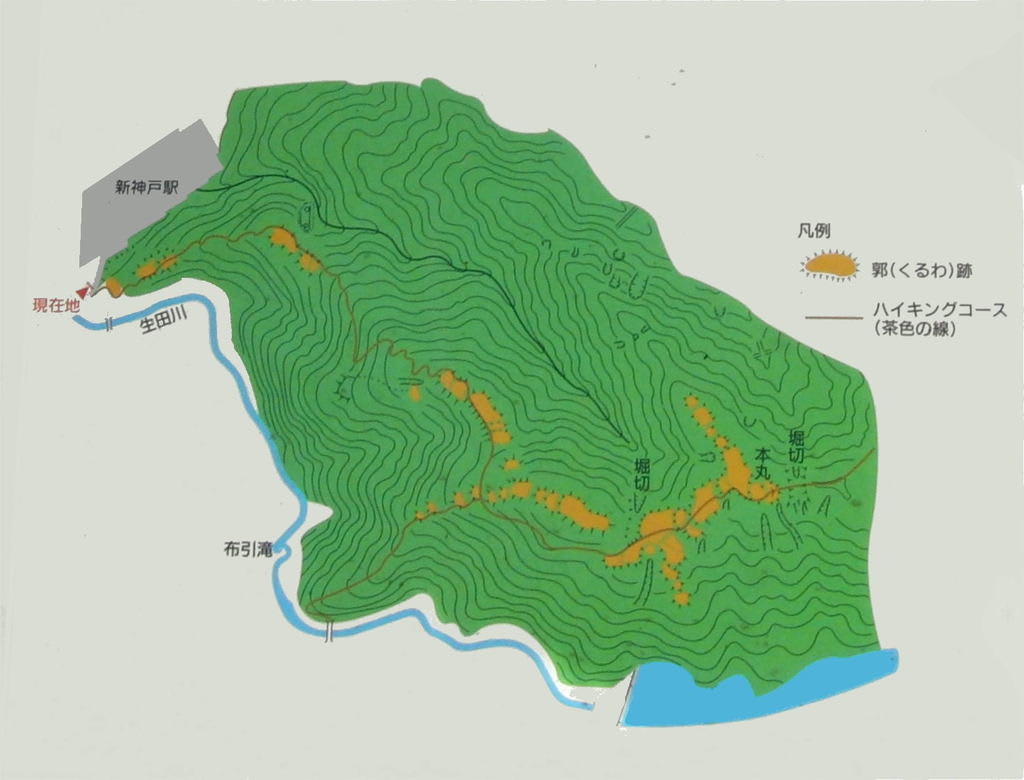

▼滝山城図 案内板より

新神戸駅の右詰を抜けると、布引の滝のハイキングコースがあり、50mほど歩くと、左山麓に滝山城址石標がある。

▼滝山城跡の石標 ▼石段を登る

山の尾根筋を歩き始めると、所々に曲輪の跡があり、大きくえぐられた堀底の道を歩く。この道が大手道と言われている。左は北野谷筋があり急な斜面となっている。

▼大手道

▼所々に曲輪跡がある

▼大きくえぐられた堀底の道を進む

途中ロープウェイの支柱があり、この場所からモノレールの上り下りや、神戸の市街地と海が展望できる。ここ以外は木々が生い茂り展望はあまり望めない。

最初の東の曲輪群の裾を迂回する道(おそらくこの道は遊歩道ではないか)を進むと、石垣に使われていたと思われる石が山の斜面に散在している。

▼東の曲輪群を迂回

▼石垣が散在

東曲輪群と次の曲輪群の間の竪堀の間の薄暗い道に入ると、城の説明板がある。

▼説明板

▼タコの足のような根をはる巨樹

いよいよ本丸もまじかだ。大きく根を張った木々の間を登っていくと、二の丸、本丸へと続く。

▼この上が二の丸

▼二の丸にある東屋

本丸にある櫓台の上には、「史蹟瀧山城阯」の石碑が建てられている。

▼二の丸から本丸へ

▼本丸の一段高くなった櫓台に石碑

こまで小1時間要した。ここから、多々部城のあった大龍寺に立ち寄り、布引貯水池、布引の滝へのコースを楽しんだ。

雑 感

昨年12月、赤松円心・則祐の特別展(姫路 県立歴史博物館)の最終日に訪れた。想像以上の数の展示があり十分楽しむことができた。その中で特に興味深かったのが親王の令旨だった。

この書状で諸将が倒幕に動いた。うまくいけば新政権の座と所領を得ることができるが、失敗すれば朝敵・賊軍として消されてしまう。挙兵は一族の存亡をかけた命懸けの賭(かけ)だったのだろう。当時赤松円心・則村や楠木正成は、悪党と呼ばれた豪族であったが、その令旨に応え、大きな賭に打って出たものと私は思っていた。

しかし、その挙兵にかかわった背景が最近の研究で明らかにされてきた。それによると赤松村のある佐用荘(さよのしょう)が六波羅探題の料所であり、六波羅の被官が佐用荘の一部を宛てがわれて、赤松一族がこの代官としての関わりをもっていたこと。そして則祐が倒幕の中心者護良親王の側近であり、固い信頼関係があったことがいわれている。(特別展「赤松円心・則祐」 県立歴史博物館発行)

兵の数で圧倒的に不利であったにもかかわらず、即刻挙兵を進めたのは、自らが親王の元にいち早く馳せ参ずる行動が諸侯の倒幕を決起させ、敵を知る円心に勝算ありの判断があったからこそではないかと考えてみた。

周辺の名勝地を歩く

▼大龍寺石段

▼大龍寺仁王門

▼名爆 布引の滝

◆城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます