【閲覧数】5,055(2011.3.6~2019.10.31)

▼全景 ズーム

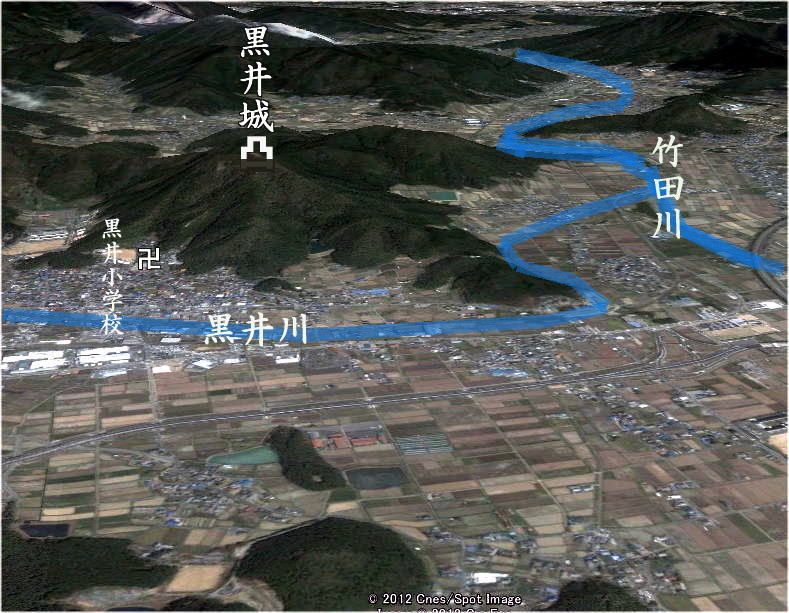

▼南からの鳥瞰

by google

▼城跡 現地案内板より

黒井城跡のこと 氷上郡春日町黒井(現丹波市春日町)

黒井城は、保築城、保月城とも呼ばれ、猪ノ口山(標高358m、比高220m)に築かれた戦国期の山城です。

赤松則村(円心)の次男貞範が、足利尊氏の北条攻めの箱根竹ノ下の戦功により、尊氏から春日部荘を与えられ、建武3年(1336)頃に築城したといわれています。

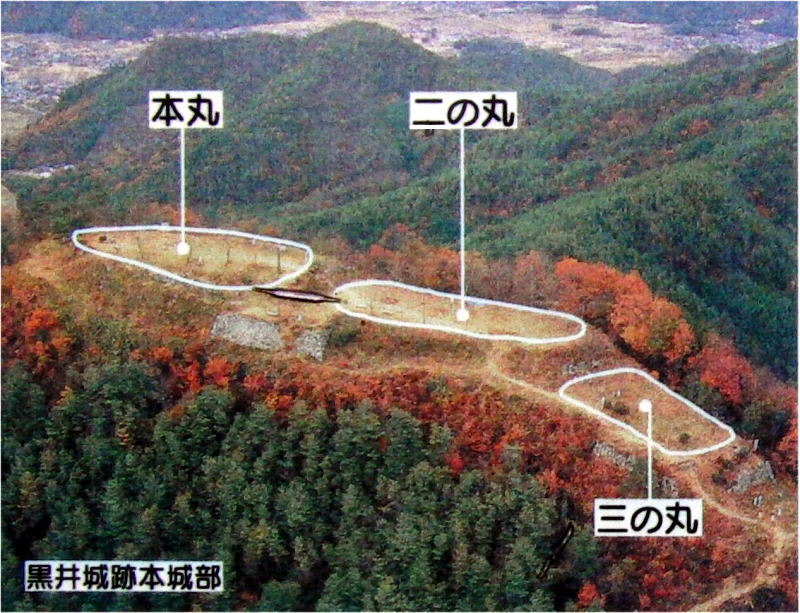

山頂の主郭部は東を大手として東曲輪・三ノ丸・二ノ丸・本丸・西曲輪と東西約70m・南北約40mの連郭式山城になっています。

赤松氏の本拠地は播磨で、この城には代官を置いたと考えられ、赤松氏3代のあと赤井氏、萩野氏と代わり、天文23年(1554)に城主となった赤井(萩野)直正は、丹波から丹後・但馬へも勢力を伸ばし、現在の遺構にみる曲輪の規模は、直正の頃に完成したと考えられています。

織田信長と対立し、明智光秀の丹波制圧で一度は攻撃をかわしたが、天正7年(1579)、2度目の戦いで落城しました。光秀は、丹波平定後、この城に武将の斉藤利三を置きました。山麓の興禅寺はその館跡といわれ、光秀の死後、羽柴秀吉は堀尾吉晴を封じたが、天正13年佐和山城(滋賀県)に移って廃城となりました。戦国末期の典型的な山城遺跡として、昭和63年国史跡に指定されています。

アクセス

▼イラストマップ

舞鶴自動車道春日インターを降り、JR福知山線黒井駅の北にある黒井小学校に向かいます。黒井小学校のグランド横の山ろくに登山口があります。登山口には駐車場があります。

▼ 駐車場前

▼小学校より

▼黒井城跡全体図

登山口は2ヶ所。真っ直ぐ進む谷あいの道。もう一つは、右に階段を上る尾根伝いのルートがあります。いづれも本丸までの所要時間は約40分。

▼登山口(直進コース)

▼登山口(右階段コース)

今回は、登りに真っ直ぐに入るコースを、下山に右の階段コースを選びました。(この二つのコースは石踏の段で交わります。)

谷川を右に見ながら登ります。すぐに防獣フェンスがあります。

▼谷川 ▼防獣フェンス

▼20分ほど歩くと、展望のよい場所に至ります。

さらに進むと、南向きの斜面上に、山門が見えてきます。きれいに刈り込まれた「石踏(せきとう)の段」と名づけられた削平地が現れます。この場所は展望がよく、眼下に黒井川流域が望めます。

▼山門と削平地

▼石踏の段からの展望 眼下に小学校

山門の後ろに、この黒井城の城主赤井氏の石碑があります。明治の頃に立てられたものだと思いますが、漢字が三面に隙間なくびっしりと刻まれ、城主の歴史が書かれているようです。

▼黒井城主赤井氏の石碑 ▼石碑には漢字がびっしり

この山門から右上に進みます。本丸まであと100mの所に多田方面の表示があります。

ここからすぐ上に、みごとな東曲輪の石垣が現れます。

▼道先に現れた東曲輪

▼東曲輪

続いて三の丸、二の丸、本丸と広い山頂の城域が続きます。二の丸からの東方の展望では竹田川沿いの街道筋がよく見えます。

▼三ノ丸

▼三ノ丸より二ノ丸方向

▼二ノ丸からの東方面の展望 左の山は小富士山

▼二ノ丸の帯曲輪より本丸の石垣を望む

▼本丸の石垣

▼本丸の虎口 桝形虎口の形状が残されている

本丸には、保月城跡の大きな石碑が立てられています。

この本丸周辺からは周囲の景色がパノラマで展望できます。見晴らしのいい好位置に築城されていることがわかります。

▼本丸に立てられた石碑 黒井城の別名保付城とある

▼石碑からみた本丸一帯

▼本丸から南の展望

▼本丸から北方向の展望

この本丸下の西曲輪。本丸の周りには、本丸北斜面を犬走りが取り巻いています。

▼西曲輪跡

▼本丸北の犬走り 西曲輪から

下山は、尾根上のコースを選びました。こちらのほうは、本丸までの距離が逐次案内されています。

この山城では、様々な種類の樹木に名札(名と科名)が記されています。自然植生の木々の種類を覚えるのに役に立つと思われます。

▼右(東)尾根コース 本丸まで100m単位で誘導あり

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

興禅寺

下山後、興禅寺に立ち寄ってみました。この寺は、黒井城の下館があった場所で、明智光秀の丹波制圧後に明智氏の家老斎藤利三が居住した館跡に建てられています。楼門前に水をたたえた広い七間掘に延びる石垣と白ねり塀は、まるで城と見間違うほどです。

ここは、斎藤利三の娘で後に徳川家光の乳母となった春日の局(斎藤福)の生誕の地です。

▼興禅寺

▼楼門

雑 感

黒井城跡は、中世・戦国期の山城の形をそのまま留め、400年以上を経てもなお素朴な野面積の石垣がほぼ原型に近い形で見られるのは、見ごたえがあります。

気になっているのがいくつかの砦跡や多田砦の下にある多田集落の五輪塔、萩野荒神の祠等山麓の歴代城主の関係遺跡などを機会があれば見てみたいと思っています。

追伸

2019.4に立ち寄ったときに、登山口駐車場に新たな案内板が作成されていました。

◆城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます