(2019.3.26~2019.10.31)

▲五重六階の岡山城天守閣 昭和41年に復元

▲天守閣から南東を望む 古城絵図(下図)にはこの旭川の南の京橋町に橋が描かれている

▲大手の内堀から ▲内下馬門(うちげばもん)跡の石垣

▲城門 不明門(あかずのもん)

▲天守閣の礎石 礎石の移転保存

▲みごとな算木積みの石垣 ▲大納戸(おおなんど)櫓の石垣

▲西側からみた天守

▲狭間(さま)

▲廊下門

▲月見櫓

岡山城は、かつて後楽園の庭園から見たことがあったが、今回初めて天守に登った。

同じ山陽路にある白の漆喰が美しい姫路城(白鷺城)とは対照的に天守は黒っぽく、それゆえ別名烏城(うじょう)と呼ばれてきた。また金烏城とも呼ばれたのは、築城時の天守には多くの瓦に金箔が使われていたからである。

同じ山陽路にある白の漆喰が美しい姫路城(白鷺城)とは対照的に天守は黒っぽく、それゆえ別名烏城(うじょう)と呼ばれてきた。また金烏城とも呼ばれたのは、築城時の天守には多くの瓦に金箔が使われていたからである。

岡山城のこと 岡山市丸の内

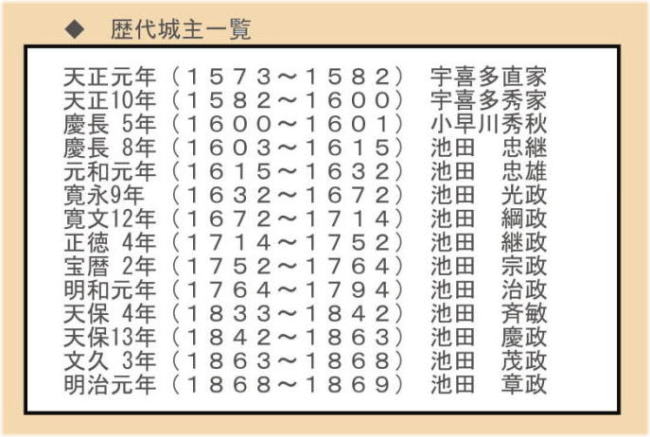

▲歴代城主一覧

戦国時代に、宇喜多直家が岡山の石山城(現在の城郭二の丸付近)の国人領主金光氏を滅ぼし、石山城を大改修し、本格的な城下町を築いた。その跡を継いだ秀家は、備前・美作の二国と備中東部、播磨西部を領有し、現在の場所に築城を開始し、一大城郭を完成させた。しかし、築城まもなく関が原の戦いで西軍に組したため、八丈島に流罪となる。

宇喜多滅亡後、小早川秀秋が入城し、天守閣や大手門を改修し、池田忠雄(ただかつ)が城全域を増改築し、近世城郭の完成をみている。光政以降は、幕府の城普請の統制が厳しくなり、軍事施設の増改築は一切行われず、明治維新を迎えている。

▲岡山城古城絵図(国立国会図書館蔵)

▲京橋の渡りぞめの版画

▲古写真 明治初期 (岡山市立図書館蔵)

※上下の写真を見比べると、左端の大手門石垣は当時と同じであることがわかる

▲現在の写真

第7代城主池田綱政のとき、大庭園(当時の名称「御後園」)を造営している。これは綱政が岡山郡代官・津田永忠に命じて造らせたものである。現在後楽園は国の特別名勝に指定され、金沢市の兼六園、水戸市の偕楽園とともに日本三名園のひとつに選ばれている。

主な城郭建築物の状況

▽昭和22年(1947)の航空写真(国土地理院)

●岡山城は明治15年までに、天守閣・月見櫓・西丸西手櫓・石山門を除く城郭建築物は破棄された。

●本丸、二の丸が学校・病院の用地となり、内堀や外堀も次第に埋められ、昭和初期には本丸沿いの内堀を残すのみとなる。(上写真参照)

●昭和20年の空襲により、天守閣と石山門が焼失したため、往時の建物は、月見櫓・西丸西手櫓を残すのみとなる。

●昭和39年から3年をかけ、天守閣・不明門・廊下門などが再建され現在に到っている。

※参考:日本城郭体系、角川日本地名辞典、他

雑 感

昭和20年の空襲で当時国宝であった天守閣や石山門を焼失してしまったのは残念だ。しかし石垣は健在で、大手の入口の古写真に写っている石垣と現在のものとが一致していることがわかり、大手門向うに大手渡櫓、本丸表書院、大納戸櫓等の存在を知る。その石垣の工法にも時代の変化が見られるのが面白い。

小早川秀家は、秀吉の寵愛をうけ「秀」の一字を与えられ、秀吉の養女(前田利家の娘)豪姫を正室とするなど、外様であっても秀吉の一門衆に加わっている。秀吉の末期には若くして五大老に抜擢されている。

その秀家の築城の天守は漆黒を基調として、安土城天主さながらの金箔瓦をふんだんに使い、さらにいくつもの華麗な破風を設けて変化をつけている。そのつくりは秀吉の趣向にそったものと感じた。

▲古写真 岡山城天守閣(焼失前)

▽ 漆黒と金箔瓦、破風の並びと曲線が美しい

▲現在の城

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます