1/26阿難坂峠から「三方分山」山頂へと急坂を上がっていく途中、この山名について話題となった。私は「三方を分ける山」という命名は、何のひねりもなく少し残念な名だと思っていたのだが、同行のNayさんは子供の頃に訪れた時から、そのものズバリの名が逆に印象に残ったと話した。山頂で北へ釈迦ヶ岳へと続く道を見送り、パノラマ台へと尾根を南下した。途中、精進峠と根子峠で精進湖からの道が上がっているが、いずれの峠でも西へ反(そり)木川の谷へと下っていくには急な斜面で、すでに道形も失せてしまっているようだった。

翌日、山行の報告をまとめるために地理院地図を眺めていてふと思ったのは、どうも「五十集(いさば)の道」(魚介類の道)としての中道往還、阿難坂越えの道ばかりを気にしていたが、精進湖へと繋がる道は他にもあった、ということだった。だいぶ昔になるが、やはり会の山行で四尾連(しびれ)湖から蛾(ひる)ヶ岳へと歩いたことがあった。そして、その先の尾根道が大平山や釈迦ヶ岳をとおって三方分山へと続くことを知って、いつか歩いてみたいと思っていた。

その尾根の南側が反木川の谷で、パノラマ台途上の峠名ともなっている「根子(ねっこ)」地名もここにある。国道300号(身延山麓・下部温泉と本栖湖を繋ぐ道)から小関で分かれた県道416号(折門小関線)が谷沿いに通り、精進峠西側の下り先となる反木川最奥の三ッ沢まで小さな集落が散在している。夏作、蔵屋敷の小字名をはじめ、奥には折門(おりかど)、御弟子(みでし)など、いかにも謂れのありそうな地名が多く見られる。どうも身延山と本栖湖・精進湖を繋ぐ古い信仰の道があったように思われた。

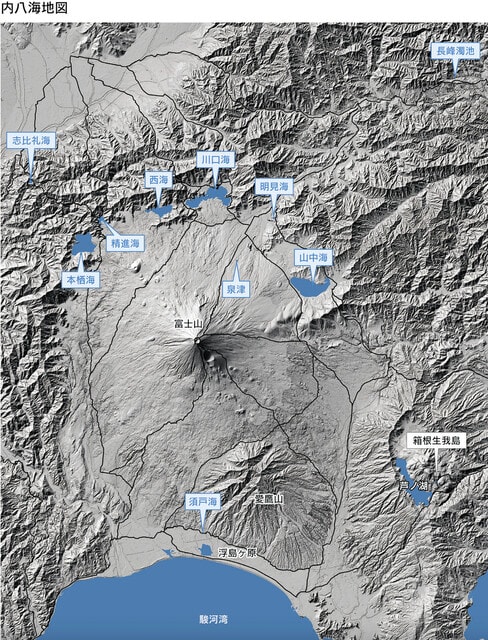

富士山北麓に点在する湖が「富士五湖」と総称されるのは周知のとおりだが、この名称は近代になって富士山麓の観光開発が進むなかで定着していったもので、それ以前には富士山やその周辺に修行の場を求めた行者にとっては、巡拝、修行の場としてあった。そうした信仰の対象としての富士山周辺の湖沼には、今日の富士五湖に加えて志比礼海(四尾連湖)・明見(あすみ)海・須戸海(富士市・愛鷹山麓、須津川の出口付近)があって「富士八海(内八海)」と呼ばれていた。八海は富士山頂に参拝する際の身を清める「垢離精進(こりしょうじん)」の場所として認識され(「精進湖」の名はそのもの)、ことに江戸時代に富士講が盛んになると、行者たちは八海を結び巡拝するようになったという。

先に記した四尾連湖から蛾ヶ岳、釈迦ヶ岳をとおって三方分山に至る尾根道も、そういう巡拝道のひとつであったことは間違いないだろう。してみると、精進湖から阿難坂を経てくる尾根道、本栖湖方面からの尾根道、そして四尾連湖からの尾根道が交わるジャンクションピークである「三方分山」の名は、それを示す道標としての役割があったように改めて思われた。富士講の成立以前においても、日蓮宗との関連や山岳密教の修験者たちの往来や、もちろん「塩の道」としての性格もあったことだろう。

もうひとつ、これはGoogleマップを見ていて気づいたのは、「諏訪神社」の多さだった。県道416号沿いの反木谷には狭い範囲に6社が集中している。もっと古い時代に諏訪方面との結びつきがあった土地なのか、その地名などと共に興味がそそられた。

以下、山梨県立富士山世界遺産センターの令和3年度企画展『富士八海を巡る』展示解説より「精進・本栖から志比礼海へ」を参考に掲げる。

志比礼海(四尾連湖、市川三郷町)へ巡拝するには、精進海(精進湖)や本栖海(本栖湖)方面から険しい山道を行かなければならなかった。精進海からはまず阿難坂(女坂)を甲府方面に上り、途中、三方分山を目指して西に折れる。その後、尾根づたいに釈迦ヶ岳・八坂峠・アンバ峠・折門峠と進み、蛭ヶ岳(*蛾ヶ岳)から下る。一方、精進海の北西から三ッ沢峠(*現・精進峠)を越えて八坂・御弟子・折門の集落を抜け、蛭ヶ岳の西の西肩峠を目指す道もあった。

文政6年(1823)、芙蓉亭蟻乗(ふようていぎじょう)は本栖海から志比礼海へ巡拝した。その道は「難所」が多く、「いこうべき茶店」もないと聞いて、馬を雇っている。帰りも本栖海へ出た。芙蓉亭が通った具体的なルートは明らかではないが、彼が信奉する「不二孝」(不二道)を開いた小谷三志(こたにさんし)も、文化5年(1808)、本栖海から志比礼海へ参った。そのルートは、本栖海北岸を西進、古関から芝草へ出て、蛭坂峠を越え久保へ下りる(いずれも身延町)。そして堀切・藤田(いずれも市川三郷町山保)の集落から志比礼海に至っている。道程は9里(約35km)余りとあるので、芙蓉亭が6里(約23.5km)と記したことに比べると遠回りになる。また三志は本栖からの「ねつこ(根子、身延町)越」の道があることも示している(「裾野八湖。豆州修行記」)。この根子に宿泊したのが大正初年に八海巡りをした大町芳衛(桂月)である。本栖海北畔から反木峠(*現・根子峠?)を越えて根子の集落に入り、「旅店」に投宿する。そこは「部屋というよりもむしろ物置」といった風情で、宿泊客も年間数十人という。宿の息子のオルガン、蒸し暑さ、蚤の多さに閉口しながら、翌日は峰山(身延町大磯小磯)から蛭ヶ岳を越えて志比礼海に着く。帰りは反木峠を下り、本栖海から足を延ばして精進海へ宿を取った(『絵入訓話』)。

現在、根子の字山伏屋敷に「御内八海道供養」碑が立つ。大磯小磯村の「講中」の岸右衛門・小左衛門が「本願人」となり、50両以上の寄付金を集め、嘉永元年(1848)8月に建立したものである。寄付者には市川大門村(市川三郷町)の富士講・大我(たいが)講の講員と思われる者もいる。大我講は同村の大寄友右衛門が始めた講で、天保14年(1843)に忍草の八海(忍野八海)を「再興」したことで知られる。険しい山道の志比礼海に至るルートでは、行き倒れてしまう者もいたのだろう。供養碑は甲斐河内地方の富士講の活動を今に伝えている。

*印はtakobo4040の註

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます