JVC KENWOOD GS-TD1-B で3D撮影に興じて早くも8ヶ月になります。

2011年11月11日に購入...その後に2012年5月15日に追加購入しました。

現在...この GS-TD1-B が Amazon で何と 45,420円なんです。

実に驚異的な安値です。 もう1台欲しくなりました。

私が何故... GS-TD1-B に熱中しているのかと申しますと...

1. 高画質...色調が実に整っている。特に「黒と白の表現」が良い。

2. 内臓ステレオ・マイクが高音質...楽器音の収録にも使える。

3. インテリジェントオート...旅行と屋外での撮影がラクチン。

4. マニュアル機能が充実...特にホワイト・バランスの調整がし易い。

5. インテリジェントオートとマニュアルの切り替えが簡易。

しかし、欠点も幾つかあります。ひとつは「ファイルの細分化」。

「MP4(MVC・フレームシーケンシャル)/TXP画質」の長時間連続撮影では

録画ファイルが「3.89GBごと(約16分20秒間)」に細分化されます。

各録画ファイルを連結すると画像は途切れずに繋がりますが

「繋ぎの箇所で音声が一瞬途切れる」という重大な欠陥があります。

従ってコンサートなどの収録では別途に音質の良いステレオ・マイクと

メモリー・レコーダーで「途切れなく録音」しておくことが大切。

もうひとつの欠陥は「MP4(MVC・フレームシーケンシャル)」と

「AVCHD 3D(MVC・フレームシーケンシャル)」のファイルは

Vegas Pro 11のタイムラインに載せても「3Dにならない」のです。

これは実に厄介なことです。

「AVCHD 3D(MVC・フレームシーケンシャル)」は SONY HDR-TD10/20 の

「MVC(SONY 独自規格)」と同じ形式のものではないようです。

従って、「MP4(MVC・フレームシーケンシャル)/TXP画質」で撮影し

CyberLink PowerDirector 10 で「H.264 AVC」の

「サイド バイ サイド フル幅(L/R)AVCHD 1920 x 1080/60i[Double]」または

「サイド バイ サイド ハーフ幅(L/R)AVCHD 1920 x 1080/60i」...

「H.264 マルチ ビュー コーディング AVCHD 1920 x 1080/60i」に変換して

Vegas Pro 11のタイムラインに載せて編集を行っています。

★ 3Dビデオ収録は音声にも気配りが大切 ★

私は元々...“オーディオ・マニア”。中学生の頃からステレオ・アンプや

音質の良いスピーカー・システムの探究と自作に熱中していました。

55年前...お小遣いを貯めて完成させたステレオ再生システムは音楽好きの

祖父が絶賛してくれた高音質なものでした。

新宿の中古レコード店で買い求めた米国RCAのステレオ・レコード...

フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団「新世界(ドボルジャーク)」が

素晴らしい立体音響で鳴り響いた感動が今も記憶に残っています。

1960年代になるとステレオ・レコードが数多く発売されるようになりました。

私が最も愛聴したのが英国デッカの「ロンドン・フェイズ4シリーズ」。

特にスタンリー・ブラック指揮ロンドン・フェスティバル管弦楽団と

ビッグ・バンド...テッド・ヒース楽団のステレオ・レコード。次いで...

米国マーキュリー・レコードの「35mmマグネチック・フィルム・シリーズ」。

2000年...超高音質と銘打った「スーパー・オーディオCD」が登場して

我がオーディオ・ライフを一層充実させてくれました。

特に米国RCAの名演奏・名録音盤(1957~1960)が

スーパー・オーディオCDで復刻されたことが嬉しい限りです。

“オーディオ・マニア”には「ふたつの派」があります。

「再生音探究派」と「生録派」です。前者はレコード再生を主としたもので

後者は自ら録音して楽しむ人です。1970年代のことですねぇ。

高級オーディオ機器メーカーが「生録コンサート」を開催したこともありました。

ホールの客席に大きな録音機とステレオ・マイクを持ち込み

ヘッドホンでモニターしながら「VUメーター」の監視に熱中するのです。

私は主催者側の依頼による「総合司会と録音の指導」を受け持っていました。

何故なら、私は当時オーディオ専門誌で連載記事を執筆していたからです。

その後、「生録」は衰退しました。録音派はFMステレオ放送のエア・チェックに

熱中するようになったのです。当然ながら...レコード製造と販売業界は

音楽著作権協会と歩調を合わせ、この事態に猛反発。

私のビデオ収録と編集は「高品位な音質の探究」です。しかも...

「なるべくコストを掛けない」ということに徹しています。

吹奏楽と管弦楽の収録においてはホールの常備されている

「三点吊りステレオ・マイク」を基本的に活用していますが

それが「高品位な音質」とは言えない場合が多々ありました。

私は ZOOM H2n というサラウンド・マイクを独自に改良を加えたものを使用。

雄大な低音を響かせる大太鼓、耳を圧するブラスのテュッティ、切ない音色の

オーボエやユーフォニアム、そしてホールの響きと盛大な拍手...これらを

臨場感豊かに伝える5.1チャンネル・サラウンドに仕上げています。

ビデオカメラに内臓されたステレオ・マイクと音声収録回路は

実にチープなもので、決して良質な音ではありません。

特に自動録音レベルは最悪...突然の大きな音で全体の音量が下がったり

静かな雰囲気なのに音量が大きくなったり、不自然極まります。

SONY HDR-TD10 は録音レベルを「低」にしても歪みがちです。

JVC KENWOOD GS-TD1-B は「-1~-2」に設定するとコンサートや

イベントのPAスピーカーが発する大音量でも歪みません。

逆に野鳥の声や虫の音を収録する際は「+1~+2」に設定すると自然です。

そして、「3Dサウンド」に設定すると普通のステレオ・スピーカーでも

サラウンド感豊かな再生音が楽しめます。旅のスナップやイベントなどを

「3Dサウンド」で収録すると再生時に臨場感が満喫できます。

JVCが1970年代に開発した「バイフォニック技術」を使っています。

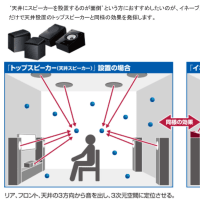

上図は JVC KENWOOD GS-TD1 の「3Dサウンド」を解説しているページを参考にしました。

「バイフォニック」は人間の頭部を模した形状の「両耳部」がマイクになっています。

GS-TD1 のマイクは「耳の形状(耳介...耳たぶ)」を想定したものとのことです。

なんとも実に素晴らしいアイデアです。

これは、スピーカーで聴いている音声が、ヘッドホンのように

Lchに記録された音声は左耳だけで、Rchに記録された音声は右耳だけで

聴くことができ、音の広がり感の再現が可能になるわけです。

これを記録の段階で行っており、アーカイブ先の再生環境で3Dサウンド効果が得られる...

というわけですが、ヘッドホンではなくステレオ・スピーカーで聴くことが原則。

JVC 3Dサウンドのデモ

映像作家・幻 彩のホームページ