「第一回北アルプス地域ケアシンポジウム」が松川村すずの音ホールで開催された。

「最近安易な講演会やシンポジウムなどが多すぎるかな・・・?。」とも思うが今回は自分が仕掛人。

講演会などのセッティングには手慣れた事務方や精神科部門スタッフの多大な協力を得てなんとか無事に開催することが出来た。

今回のシンポジウムは農村部の安曇野大北地域に今必要とされている医療福祉を考えると同時に、地域でケアに関わる者どおし顔の見える関係をつくることを目的として開催。

病院のホールや大会議室でもよかったのだろうがあえて病院外の地域のホールを利用した。

声をかけた開業の先生方や訪問看護や居宅、施設の職員などがたくさん集まってくれた。

最初は国立長寿医療研究センターの洪(ほん)先生を招いての基調講演で、タイトルは「非がん患者の終末期ケアと在宅医療支援病棟。」

期待以上の内容で(失礼)、「よかった。」、「他の地域でも開催してほしい。」などの感想もあり満足いただけたようだ。

講演は洪先生の自己紹介から始まり、終末期医療の話しに・・。

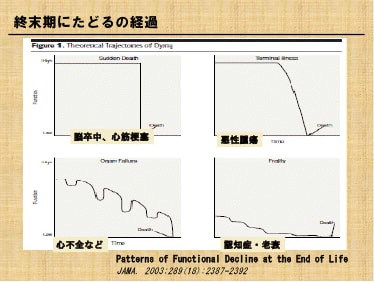

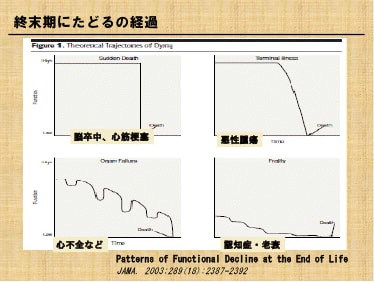

まず終末期には大きく4つのパターンがあると説明。

ひとつは突然死。

朝起きてきたら亡くなっていたというような心筋梗塞や大きな脳卒中など、いわゆるピンピンコロリだ。

しかしこれは遺言や遺産整理など死ぬ準備ができないし心構えの出来ていない周囲のショックも大きい。

死因として最大のがんは種類によるが3ヶ月程度の終末期。

癌の場合は、だいたいどのくらの期間で亡くなるか先が読めるし、死亡する1週間くらい前まではADLは保たれる。

うちの祖母もそういえば、最後の最後まで自分でトイレに行きたがっていたし実際いけていた。

本人も家族も準備できるし、緩和ケアさえちゃんとなされるのならば高齢者の場合は他の死に方と比べても以外と悪くないのではないかと思う。

・・大事にされるしね。若い人の場合はせつないけど・・・。

一方、非がん患者の終末期の経過は長く介護する人も大変だ。

心不全や呼吸不全のように、増悪すると毎回「覚悟をしておいてください。」といわれつつ持ち直すというようなことを繰り返して終末期に行くパターンの疾患・・。

そして認知症や神経難病、老衰のように低空飛行がダラダラつづいて最後は亡くなるというパターン。

食べられなくなった時にどうするかと言うのも問題だ。食べられなくなった時には意思表示が出来ないケースも多い。

リアリティあふれるいろんなケースを紹介していただきその対応で慌てふためきつつ成長する医療者の様子を紹介された。

個々のケースを皆で悩み考え、胃ろうや看取りに対する病院の文化が徐々に変わり、その病院の文化が地域の文化を変えていく様子が良く伝わってきた。

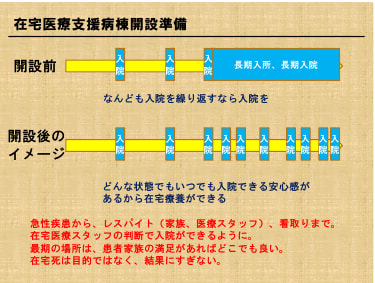

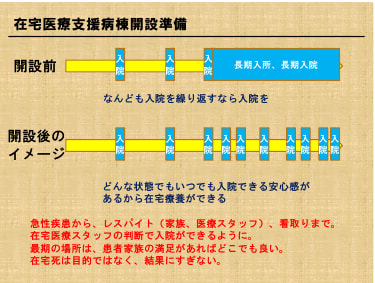

ついでメインの在宅医療支援病棟の話しに移った。

以前のシンポジウムの内容も参考に。

在宅医療支援病棟は登録医が、あらかじめ登録した患者を、在宅主治医が病院とともに見て行く体制を提供することで在宅主治医をバックアップする仕掛けだ。

がんの終末期の患者、神経難病、脳血管障害を中心に、認知症、呼吸器、骨間接疾患など高齢者の多様な疾患を扱い、家族や医療福祉職のレスパイトや看取りも含め、いつでも入院できる環境を提供し、入退院を繰り返しながら地域での暮らしを最後まで支え抜く。

平成21年春の開設以来、順調に登録医や登録患者が増えているとのこと。

看護に最大の特色があり看護師はプライマリとして入退院を繰り返す経過の中、ひとりの患者に担当として継続して関わり、在宅療養の準備や地域との連携を中心となっておこなう。

原則として入院前には自宅訪問なども行い、退院後の電話フォローをおこなう仕組みにするなどの在宅医療支援病棟の実践で看護がレベルアップし、ケースワークも出来る看護師、「いい加減」を理解できる看護師が増えているそうだ。

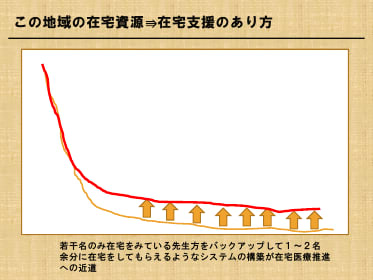

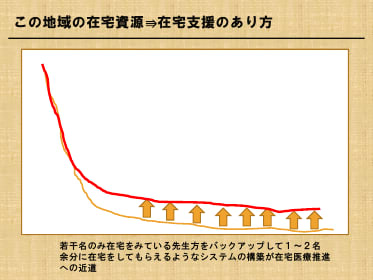

地域で在宅医療をおこなう開業医と在宅患者をマッピングした図は秀逸であった。

外来診療の傍ら若干名の在宅患者をみている開業医に1~2人余分にみてもらえるような体制をつくるために、在宅医療専門の診療所が副主治医としてバックアップし、また在宅医療支援病棟がバックアップすることで限られた地域資源を有効活用して地域の在宅医療の底上げを図れればとのこと。

むっ、これぞロングテールの底上げ。

引き続いてのミニシンポジウムは「地域と病院が協業しての在宅ケア」というテーマ。

薛(せつ)先生が当院から昨年よりはじめた在宅支援科の活動を報告し、地域で開業され在宅医療も熱心な若林先生の病院の医者がと地域の医者が協力して在宅患者をみる仕組みの必要性を訴えた。

患者や患者家族のニーズに応えるために、また医療福祉従事者が燃え尽きず仕事を続けて行くために多職種でのチーム医療がまわっていくことが必要だということを共有できたかと思う。

救急隊員の方からも、「救急隊もメディカルコントロールに乗っ取って任務を遂行するだけではなく、チームの一員として、在宅医療終末期ケアに関する心構えを変えなければいけないという。」意見もでた。

参加者の声を聞くと、わりと好評だったようで一安心。交流会でも新しいつながりもつくれた。

すぐに利用できるアイディアは早速、TTP(徹底的にパクる)としよう。

残念ながら在宅医療支援病棟は、いまのところ持ち出しも多く医療経営上は赤字だそうだ。

農村部でのデータをあつめるためうちの病院でもモデル事業とかで実現できないかな?

次回は増えている居住福祉での看取りなどをテーマにして8月頃開催したいと考えている。

~病院報の原稿~

平成23年3月4日、松川村すずの音ホールで地域ケアの在り方を皆で考え、職種や職域にかかわらず顔の見える関係をつくっていくことを目的として第1回北アルプス地域ケアシンポジウムが開催された。

はじめに愛知県の国立成就医療研究センターの洪英在(ほん よんぢぇ)先生に「非がん患者の終末期ケアと在宅医療支援病棟」というテーマでお話をいただいた。

認知症や心不全などの非がん患者の終末期は経過が長く、経過も予測でき亡くなる1週間くらい前までは日常生活動作も保たれることの多いがんの終末期とは違った大変さがある。いよいよ口から食べられなくなった時にどうするかも悩みどころだ。

長寿医療研究センターでは様々なニーズに応えるため平成21年4月に在宅医療支援病棟を開設した。この病棟は地域で在宅患者さんの主治医となる登録医が、登録した患者を病院とともに最期まで支えていく体制を提供している。がんの終末期の患者、神経難病、脳血管障害を中心に、認知症、呼吸器、骨間接疾患など高齢者の多様な疾患を対象とし、患者が入退院を繰り返す中で病棟の看護師が中心となり患者や家族、地域の支援者をバックアップし、家族や医療福祉職のレスパイトや看取りも含め、いつでも入院できる環境を提供している。その実践の過程で病院の医療文化がかわり、地域の医療文化が変わって行く様子が伝わってきた。

講演に引き続き、安曇総合病院の薛医師らが始めた在宅医療支援の試みを発表し、患者さんのニーズに応えるため、また医療福祉職が燃え尽きないために多職種がチームで関わることの大切さを訴えた。さらに若林医院の若林医師からは地域の在宅患者を病院がバックアップして一緒に支えていくことの必要性を訴えた。今後、当地域で高齢者の尊厳ある生活を地域で支え抜くために必要なことを意見交換でき、また交流会でも繋がりを深めることができたと思う。第2回は夏頃を予定している。

「最近安易な講演会やシンポジウムなどが多すぎるかな・・・?。」とも思うが今回は自分が仕掛人。

講演会などのセッティングには手慣れた事務方や精神科部門スタッフの多大な協力を得てなんとか無事に開催することが出来た。

今回のシンポジウムは農村部の安曇野大北地域に今必要とされている医療福祉を考えると同時に、地域でケアに関わる者どおし顔の見える関係をつくることを目的として開催。

病院のホールや大会議室でもよかったのだろうがあえて病院外の地域のホールを利用した。

声をかけた開業の先生方や訪問看護や居宅、施設の職員などがたくさん集まってくれた。

最初は国立長寿医療研究センターの洪(ほん)先生を招いての基調講演で、タイトルは「非がん患者の終末期ケアと在宅医療支援病棟。」

期待以上の内容で(失礼)、「よかった。」、「他の地域でも開催してほしい。」などの感想もあり満足いただけたようだ。

講演は洪先生の自己紹介から始まり、終末期医療の話しに・・。

まず終末期には大きく4つのパターンがあると説明。

ひとつは突然死。

朝起きてきたら亡くなっていたというような心筋梗塞や大きな脳卒中など、いわゆるピンピンコロリだ。

しかしこれは遺言や遺産整理など死ぬ準備ができないし心構えの出来ていない周囲のショックも大きい。

死因として最大のがんは種類によるが3ヶ月程度の終末期。

癌の場合は、だいたいどのくらの期間で亡くなるか先が読めるし、死亡する1週間くらい前まではADLは保たれる。

うちの祖母もそういえば、最後の最後まで自分でトイレに行きたがっていたし実際いけていた。

本人も家族も準備できるし、緩和ケアさえちゃんとなされるのならば高齢者の場合は他の死に方と比べても以外と悪くないのではないかと思う。

・・大事にされるしね。若い人の場合はせつないけど・・・。

一方、非がん患者の終末期の経過は長く介護する人も大変だ。

心不全や呼吸不全のように、増悪すると毎回「覚悟をしておいてください。」といわれつつ持ち直すというようなことを繰り返して終末期に行くパターンの疾患・・。

そして認知症や神経難病、老衰のように低空飛行がダラダラつづいて最後は亡くなるというパターン。

食べられなくなった時にどうするかと言うのも問題だ。食べられなくなった時には意思表示が出来ないケースも多い。

リアリティあふれるいろんなケースを紹介していただきその対応で慌てふためきつつ成長する医療者の様子を紹介された。

個々のケースを皆で悩み考え、胃ろうや看取りに対する病院の文化が徐々に変わり、その病院の文化が地域の文化を変えていく様子が良く伝わってきた。

ついでメインの在宅医療支援病棟の話しに移った。

以前のシンポジウムの内容も参考に。

在宅医療支援病棟は登録医が、あらかじめ登録した患者を、在宅主治医が病院とともに見て行く体制を提供することで在宅主治医をバックアップする仕掛けだ。

がんの終末期の患者、神経難病、脳血管障害を中心に、認知症、呼吸器、骨間接疾患など高齢者の多様な疾患を扱い、家族や医療福祉職のレスパイトや看取りも含め、いつでも入院できる環境を提供し、入退院を繰り返しながら地域での暮らしを最後まで支え抜く。

平成21年春の開設以来、順調に登録医や登録患者が増えているとのこと。

看護に最大の特色があり看護師はプライマリとして入退院を繰り返す経過の中、ひとりの患者に担当として継続して関わり、在宅療養の準備や地域との連携を中心となっておこなう。

原則として入院前には自宅訪問なども行い、退院後の電話フォローをおこなう仕組みにするなどの在宅医療支援病棟の実践で看護がレベルアップし、ケースワークも出来る看護師、「いい加減」を理解できる看護師が増えているそうだ。

地域で在宅医療をおこなう開業医と在宅患者をマッピングした図は秀逸であった。

外来診療の傍ら若干名の在宅患者をみている開業医に1~2人余分にみてもらえるような体制をつくるために、在宅医療専門の診療所が副主治医としてバックアップし、また在宅医療支援病棟がバックアップすることで限られた地域資源を有効活用して地域の在宅医療の底上げを図れればとのこと。

むっ、これぞロングテールの底上げ。

引き続いてのミニシンポジウムは「地域と病院が協業しての在宅ケア」というテーマ。

薛(せつ)先生が当院から昨年よりはじめた在宅支援科の活動を報告し、地域で開業され在宅医療も熱心な若林先生の病院の医者がと地域の医者が協力して在宅患者をみる仕組みの必要性を訴えた。

患者や患者家族のニーズに応えるために、また医療福祉従事者が燃え尽きず仕事を続けて行くために多職種でのチーム医療がまわっていくことが必要だということを共有できたかと思う。

救急隊員の方からも、「救急隊もメディカルコントロールに乗っ取って任務を遂行するだけではなく、チームの一員として、在宅医療終末期ケアに関する心構えを変えなければいけないという。」意見もでた。

参加者の声を聞くと、わりと好評だったようで一安心。交流会でも新しいつながりもつくれた。

すぐに利用できるアイディアは早速、TTP(徹底的にパクる)としよう。

残念ながら在宅医療支援病棟は、いまのところ持ち出しも多く医療経営上は赤字だそうだ。

農村部でのデータをあつめるためうちの病院でもモデル事業とかで実現できないかな?

次回は増えている居住福祉での看取りなどをテーマにして8月頃開催したいと考えている。

~病院報の原稿~

平成23年3月4日、松川村すずの音ホールで地域ケアの在り方を皆で考え、職種や職域にかかわらず顔の見える関係をつくっていくことを目的として第1回北アルプス地域ケアシンポジウムが開催された。

はじめに愛知県の国立成就医療研究センターの洪英在(ほん よんぢぇ)先生に「非がん患者の終末期ケアと在宅医療支援病棟」というテーマでお話をいただいた。

認知症や心不全などの非がん患者の終末期は経過が長く、経過も予測でき亡くなる1週間くらい前までは日常生活動作も保たれることの多いがんの終末期とは違った大変さがある。いよいよ口から食べられなくなった時にどうするかも悩みどころだ。

長寿医療研究センターでは様々なニーズに応えるため平成21年4月に在宅医療支援病棟を開設した。この病棟は地域で在宅患者さんの主治医となる登録医が、登録した患者を病院とともに最期まで支えていく体制を提供している。がんの終末期の患者、神経難病、脳血管障害を中心に、認知症、呼吸器、骨間接疾患など高齢者の多様な疾患を対象とし、患者が入退院を繰り返す中で病棟の看護師が中心となり患者や家族、地域の支援者をバックアップし、家族や医療福祉職のレスパイトや看取りも含め、いつでも入院できる環境を提供している。その実践の過程で病院の医療文化がかわり、地域の医療文化が変わって行く様子が伝わってきた。

講演に引き続き、安曇総合病院の薛医師らが始めた在宅医療支援の試みを発表し、患者さんのニーズに応えるため、また医療福祉職が燃え尽きないために多職種がチームで関わることの大切さを訴えた。さらに若林医院の若林医師からは地域の在宅患者を病院がバックアップして一緒に支えていくことの必要性を訴えた。今後、当地域で高齢者の尊厳ある生活を地域で支え抜くために必要なことを意見交換でき、また交流会でも繋がりを深めることができたと思う。第2回は夏頃を予定している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます