片付けは、まだ峠手前なんですが・・今日はちょと「古本」で一息。

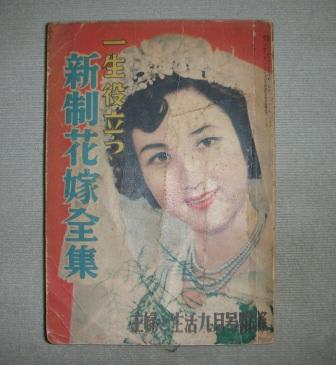

これは、昭和26年の「主婦と生活」9月号付録。大きさはB6くらい。

すごい題名です。「一生役立つ 新制花嫁全集」

昭和26年といえば、戦後まだ6年目、ようやく少しずつ落ち着き始めると同時に

戦前の古いしきたりが、少しずつ「?」マークをつけられ始め、

「今の時代は・・」とか「新しい時代は・・」とか、そんなことが

言われ始めた時代だったのではないでしょうか。

最初のページにも「さまざまなしきたりにも通じ、新しい創意と工夫で」とか

「新しい時代の結婚と家庭について」というような文章が見られます。

なにしろ「女性」のための手引書ですから、まぁおもしろい?!

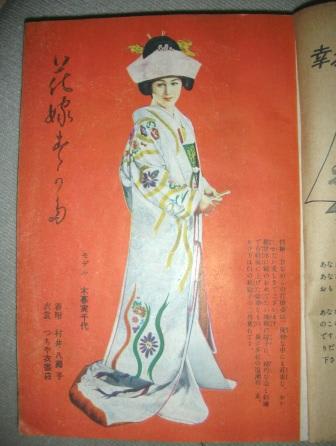

まずは、最初の写真ページは「花嫁衣裳」から始まります。

さて、このモデルさんはダレでしょう。

ちょっとわかりづらいですが「木暮実千代」さんです。

ここでは「打掛」を着ているのですが、コメントは「昔ながらの打掛は・・」

というものです。つまり、この時期より前、戦前から戦中ですね、

そのころは「黒振袖」が多かったのではないかと思います。

このあと、「結婚式」の手順といいますか、挙式から披露宴までの、

次第を写真で説明するページ、いわば「模擬結婚式」のページがあるのですが、

そこの花嫁さんは、おそらく当時一般的だったと思われる黒振袖です。

ではその「模擬結婚式」の1ページを・・・。

これは「挙式を終えて、披露宴会場入り口でお客様を迎えるところ」

右から「仲人・新郎・新婦・仲人夫人」ですが、

第2問?仲人さんはだぁれ??

お分かりになりましたか?「笠 智衆」さんです。新郎は「佐田啓二」さん。

D○カードどのCMで、かっぱさんとたぬきさんと共演?している息子さん、

そっくりですね。新婦は「鳩 えり子」さん、仲人夫人は「水木涼子」さん、

残念ながら、私はこのお二人は、まったく知りません。

この「模擬結婚式」は、式の写真を追って、何をする何を言う・・と

懇切丁寧に書いてあり、最後は下の写真「新婚旅行」への出発で終わっています。

そういえば、昔の新婚旅行って「列車」が多かったから、

駅でのお見送りっての、やってましたね。バンザイ三唱とか。

それで、新婚夫婦はたいがいダンナは背広、奥さんはピンクのスーツで帽子。

大きなスーツケース持って・・。いまや新婚旅行は空港から出発で、

スタイルもラフですよね。すんごい旅行慣れしてたり・・。

お次は、お嫁さんの「お支度」です。

婚礼布団は、必ずこんなふうにに「かいまき」が屋根みたいに乗っかってました。

「乱れ籠」に「行灯風スタンド」というのも、時代を感じさせますね。

今はドレッサーですが、昔は「たたみ」の暮らしでしたから「鏡台」でした。

いつから「三面鏡」と言うのが普通になったんでしょうね。

実家には、今でも母の鏡台があり、古着でもらった花嫁打掛の片袖が、

鏡かけになって、さがっています。

さてお次は・・これもまぁ驚きましたが「使ってみたい家庭用品のいろいろ」で、

「まだ一般的とはいえませんけれど、こんな便利なお道具を使って、

私たちの生活をもっともっと能率的にたのしくしたいものです」とあります。

左側、上から二番目は「トースター」です。価格は880円。

その下が「洗濯機」28500円、このころはまだ国産がなかった、

というか普及までいたらなかったのでしょう、みごとに今風の「ドラム式」です。

その右ちょっと上の箱のようなものは「アイスボックス」、6500円、

これも、私が子供のころ、まだ「木製冷蔵庫」でしたから、

いまでいえば「クーラーボックス」のような「冷蔵庫」ですね。

右の一番下は「ガスレンジ」22000円、いずれにしても「外国製」ですね。

この本には「新婚旅行」のお勧めコースや料金も書いてあるのですが、

当時の「熱海・富士屋ホテル」が一泊2000~3500円とあります。

そのころの洗濯機28500円が、どれほどの高額商品だったか・・。

私たちは、つくづくいい時代に生まれたと・・・。

さて、この本は本当に「これから結婚する女性のために」と、

それはそれは微に入り、細に渡って、いろいろ書かれておりますが、

やっぱりちょっと古いよねぇ・・と笑っちゃうところもあります。

それがこの下のページ、

まぁ、この1ページ目は、今でもそうあったほうがいいと思います。

私も朝不機嫌なまま送り出すのはイヤなので、文句をガマンすることもあります。

こっちもイヤですからね。そのかわり帰ってきたら?いやまぁそれは・・ははは。

で、この15か条ちょっとピックアップしてみましょう。

夫婦間の不平不満を口外すべからず。(ちょっと聞いてよ、うちのヒトったらね・・・やってるがな)

妻は身だしなみを怠るべからず(怠りっぱなしやがな、お互いに・・)

親しき仲にも礼儀を忘るべからず(おふろあがりにパンツで歩くのは私じゃない)

夫の身内を粗末にするべからず(したかないですよ、こっちはべつに・・

あっちが粗末にしてくれる場合はどーすりゃいいのよ)

やきもちは度を越すべからず(あっちが度を越した場合は・・フッフッフ)

無計算に子供を生むべからず(んなこと言ってて、いまや少子化でっせー)

夜の化粧を忘るべからず(パックのまんま寝てもいーんだー、そりゃチガウ)

まぁなんと申しましょうか、時代ですねぇ。新しい時代、と言いつつ、

この本はまだまだ「夫唱婦随」嫁はこうあるべき・・みたいなところが

いろいろ見え隠れしています。もちろん、世の中がどんなにかわっても

舅、姑を疎外するとか、ズレた男女同権は望ましくないこと、と思いますが・・。

この本には結婚してから主婦としての一日の時間割までご丁寧に書いてあります。

九時半から十時までが「休憩・新聞読み」というのには笑いました。

この本が当時どれだけ「アテ」にされたのかは不明ですが、

「これが理想だよ」という手引書として読むと、時代の変わり目だったのだなぁ

とつくづく思います。

さて、あなたの新婚時代は、いかがでしたか?

全文読んで見たい気分です

近頃の女性向きに今風の(手引き書)なる物があればいいのに~

やはり男と女は差別はいけませんが区別するべきでは

男女同権の意味の履き違えをしている女性

いると思ういませんか?

モデルになっている方々も懐かしい・・というか、私は皆さん晩年しか知りません。

新時代の結婚式・・・、今見ると古風な感じですが、これが当時は新しいスタイルだったんですよねえ。ちなみに、今伝統的と思われている神前結婚式は大正天皇の結婚のときに宮内庁が考案したものだそうです。それが一般庶民の間に広まって流行になり、ホテルなんかが商売に取り入れたのは戦後になってから。本来の和風の結婚式は、よく時代劇なんかで見るような、広い座敷に両家が向かい合わせに座り、銘々膳を前に「べんせいしゅくしゅく・・・」じゃねいや、「たかさごや~・・」って詠うようなやつです。

べからず集は、今は完全に裏返ってます。

*夫婦間の不平不満を口外すべからず。(これはダンナが守らねばならない最重要課題です。破ったりすると・・・お、恐ろしい・・・)

*妻は身だしなみを怠るべからず・・・そんな妻(ヤツ)おらんやろ~!

親しき仲にも礼儀を忘るべからず(先日、屁をこいただけでぶん殴られました)

*夫の身内を粗末にするべからず

(これは仕方ないでしょう。405へんざせ3tn)

やきもちは度を越すべからず(あっちが度を越した場合は・・フッフッフ)

無計算に子供を生むべからず(んなこと言ってて、いまや少子化でっせー)

夜の化粧を忘るべからず(パックのまんま寝てもいーんだー、そりゃチガウ)

新婚生活、これは激変ですネ。9時半から10時まで「休憩・新聞読み」ですかァ。満員電車で新聞読んでるよ~っ(泣)。旦那様をお見送りするとか、40-50年代の絵に描いたような蜜月なんてありませんでしたが、心のどこかで、申し訳なかったなあ、もっと大事にすればよかったって思ってんですョ(笑)。

この調度品。最近こういう和の家具がまた戻ってきてますね。みだれ箱なんて、改めてだせば新鮮でいいかも。安出来の化粧合板・メラミン家具なんかよりよっぽどいい。この間エクステリア・デザイナーと話していて、一頃流行った海外の建材や植物・造園スタイルは、20年経って見て日本の風土にはやはり溶け込まないとわかった、後悔しているといっていました。なるほどなあと思いました。

私は良妻賢母ではありませ~ん。

不平不満は言いたいけれど・・・

人は七癖我八癖、自分の方が癖が

多いと思うとなかなか言えないですね。

相手の悪いところばかりみていると

ストレスたまりますから、なるべく

いいところだけみるようにしています。

わたしは自分の収入ではやっていけないので、旦那に養ってもらってる感が強いです。なので、古いかもしれませんけど、旦那より先に起きて朝餉を作ってから起こすとか、旦那が寝てから休むとか、そんなことはずっと続けてます。でも、新しいことも…出勤の際、いってらっしゃいのチューは欠かさないです

いろいろいますネェ、やたらと「同等」というひと。

「差」でしなく「違い」ととらえれば、そう難しいことではないと思うんですがねぇ。

ヒロをぢ様

「現代べからず集」切実ですなぁ、しかし、書いてるときに奥様にみつかった?コメント途中のような気がするんですが・・。

百福様

未熟な恋愛を「恋に恋する」という言い方をしますが、結婚も「夢」は持ちたいけど毎日続いていく現実ですから、地に足つけて「こんなはずでは・・」というところも含めて、シアワセ追いかけたいですね。

陽花様

「人は七癖我八癖」・・いい言葉ですね。ついつい自分のことは棚にあげがち。やっぱり陽花様は良妻でありまた「賢妻」でもありますね。見習わないと・・。

りさこ様

仲のよさが目に見えるようです。「養ってもらってるから」なんていう言い方をすると、とかく「何、卑下してんの」といわれ勝ちですが、そうではなくて「感謝」なのですよね。私も結婚して6年子供できませんでしたし、まったく無収入でしたから、やっぱりご飯の支度はちゃんとやりますし、ずっとお弁当も欠かさず作ってました。子供が生まれてからは、ご存知のように手のかかる子でしたので、かなり手抜きになってますけど・・・。朝のチューはですねぇ、いつのころからか、玄関で靴を履く主人の頭を見て「アナタだいぶウスくなったわねぇ」、すると主人が「オマエもだいぶ太くなったなぁ」「いってらっしゃーい」「いってくるよー」ですね。

ミシンがないのは、家で内職をするとかいうイメージがあったのでしょうね。

多分今の物価の20分の1くらいだったのでしょう。

この中でトースターは小さい時(昭和30年位)家にあった物とほとんど同じ形です。

小さい字ですが、白木屋調べとなっていますね。私の大学同期に、今の村上氏と同様なビジネスモデルで白木屋をのっとった五島家の三代目がいました。

今でもアラモアナショッピングセンターには白木屋

がありますね。ただしらきやと発音するようですが。

(↓現代夫婦べからず集後編)

*夫の身内を粗末にするべからず

(これは仕方ないでしょう。お互い相手の身内の方を気遣う心がけが肝要かと・・・)

*やきもちは度を越すべからず(あっちが度を越した場合は・・フッフッフ←そゆこと考えとると足元をすくわれる・・というのもお互い様でっす!)

*無計算に子供を生むべからず(これは今や、結婚云々とはまったく別問題になってしまっています。何人できちゃった婚の友人の式に出席せねばならなかったことか・・・)

*夜の化粧を忘るべからず(新婚の頃はいいとして、ン十年連れ添った女房が寝化粧を・・・、ブルル、アナオソロシヤ・・)

↑ててな具合になる予定でした。

この本のあと10年もたたずに、洗濯機も国産ができましたね。あのラップの芯みたいなローラーのついたヤツ。トースターは、ウチは遅かったんでしょうね、あのポーーンと飛び出すスタイルでした。それとこの当時のミシンは「内職」というより、自分で服や小物を手縫いするため、と言う目的のほうが優先ではなかったかと思います。当時は着物に関しても「ウール」や「セル」が再びでてきたころですし、当時の人は着物縫えて当たり前、布団も自分で綿入れて当たり前の時代でしたから。私の母もよく自分の服を壊して私の服を縫ってくれていました。懐かしい思い出です。

ヒロをぢ様

それはそれは・・・、お疲れ様でした。私もたまに居眠りしてて、カクーンとなったとたんに、どこかクリックしちゃったりしてます。それにしても「べからず集」、やっぱり通用しませんねぇ。うちも「おなかの大きい花嫁さん」お祝いしましたわ、しかも「身内」・・・。

モーターが付いていないだけで、最初の電気洗濯機と同じ形状の物もあるのでびっくりしました。馬をベルトコンベアみたいなものの上を歩かせ、軸をまわし、その力で洗濯機のスクリューをまわすのです。

つまり電気洗濯機はモーターが発明されたので、馬力の変わりに使ったということのようです。洗濯機以外も同じようにモーター以前の機器で電気製品と同様な形状のものがたくさんありました。

私の母も手縫いやミシンを使って何でも作っていました。穴があいてしまった父の背広の痛んでいないところを作ってジャンバーを作ったりしていました。

ハワイに官約移民時代のプランテーション農民の生活ぶりがそのまま保存されているところがあります。

日系人の家には小さいとき家にあった足踏みミシンとほぼ同じものがおいてありました。家の物置にあった炭のアイロンもあり、なにか不思議な気がしました。