着物の分類で「織りの着物」「染めの着物」という分け方をすることがあります。

それは「柄付け」のことで「織りで柄を出す」場合と、「染め(手描きや型染め)で柄を出す」場合。

でも、どちらも「織物」であることにかわりはありません。今日は「織り」で柄を出すお話しです。

「織り」で模様を出す場合「織りの着物」は、先に糸を染めてその「色」で柄を出します。

「染め」の着物」は、白生地に織ってから色を染めます。

先日「絹」の回で「精練」というお話しをしました。絹糸のまわりのセリシンという成分を落とす作業です。

「練る」とか「練り」とも言われます。この精練からいうと、

糸を染めて織り柄を出すものは、先に糸を精練するので「先練」り」といいます。

白生地は織ってからするので「後練り」といいます。

つまり、織りの着物は「先練りで先染め」、染の着物は「後練りで後染め」です。

まず「織りの着物」の場合の「織り」は「平織り」です。無地、縞、格子、そして絣などがあります。

縞、格子は、それぞれの柄が出るように、経にきまった本数ずつの色糸を並べるとか、

きまった繰り返しで緯に色糸を配していくわけです。

昨日のトップ写真は「木綿の縞」、ですが、元はこんな縞。

これの模様アップがこちらだったわけです。

緯が一色なのも、よくわかりますね。

今度は紬です。 どんな柄なんでしょう。

黒っぽい地に見えます。経が黒ですから。

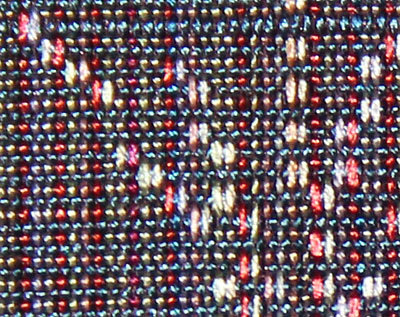

上の、ちょっと太い糸が入っていて赤い部分をアップすると…

緯は「主は薄いブルー、プラス赤に少し明るい朱」というのが分かります。

糸の太さが均一でなく、ところどころに「節」もあって、典型的な「紡ぎ糸」ですね。

さて、これはどんな着物かというと、この前頂いたこの「青い紬」です。

袖部分ですが、横向きに細い赤い縞模様があります。全体的にはクローズアップほど黒くありません。

織り手はこのできあがりを想像して、糸の色を決めていくのですね。

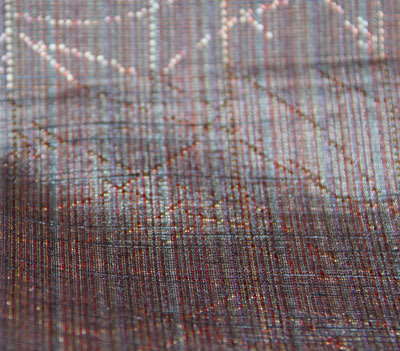

トップの着物は、そのまま見ると紫のようなグレーのような…とてもフシギな色合いてす。

しかも斜めから見ると、枝のように光る白い糸が見えなくなります。

ちょっと着物を波打たせて写しました。同じ面なのに白く見えませんね。

少し近寄って写した表面、赤が多く見えます。これとブルーがあるから「紫」にみえるわけです。

更に近づくと…いろいろな色が使われています。枝のような部分も、着物では白く見えるのに、

よく見ると白一色ではありません。そして緯が段毎に少しずつずれて、

そこだけ真ん中一段、繻子織りのように縦糸の下をくぐっています。

この出っぱりはもちろん「糸一本の世界」、このわずかの出っぱりが、

角度によって光を反射したりしなかったりで、見えたり見えなかったりするわけです。

もしこの経糸が、薄青一色だったら、あるいは赤と青の糸の配分が逆だったら、

ほかの黄色や薄赤の色がなかったら…こんな微妙な色合いは出ないわけです。

経一色の場合、何色か使う場合、横糸の色具合、それの配分、

それによって、平織り、それに類する単純織りでありながら、

星の数より多い、さまざまな柄が織り出されるわけです。

お手持ちの紬の着物、一度ルーペで覗いて見てください。

一色だと思っていたものが、微妙な色違いの糸がはいっていたりします。

太古の昔、麻から取った未熟な糸を、縦と横単純に組み合わせることから始まった「織物」、

2000年の時をかけて、日本人は色を織りなす、柄を織りなすワザを生み出し、育ててきました。

ルーペの中に、知られずとも織りこまれている色糸を見ると、日本人のワザの確かさと、

素晴らしい感性を強く感じます。後の世に名前が残るわけでもない、

ほとんどの場合、自分たちはそれを着ることもない、

それでもぱったんばったんと機を織って昔の女たちは、家族のために働いたのですね。

織りの歴史は、それを着なくとも、私は暮らしの歴史そのものではないかと思っています。

次回ももう少し、織りについてお話します。

こんにちは、解きものお疲れ様。

昔のものはすごいです。

今は機械かと思うと、なんだかなーです。

大島は水を通るほどにしなやかになります。

いいもんですね。

そうなんですよ、地色、なんていったって、

経糸は真っ黒一色だったりしますし、

ぼやんとした柄が、実はすごい繊細な色遣いだったり。

着物は歩く絵画っていった人がいるんですが、

ほんとタペストリー並の柄、ありますもんね。

折る人には、ここがこうなるこの色はこうなる…と

わかるんでしょうねぇ。すごいものです。

ひとくちに紬っていっても、重くてきづらかったり

軽くてあたたかかったり、

ほんとに糸のしわざってすごいです。

何気なく着ているもののミクロの世界、

楽しいですよ。

えっこんなにでこぼこなの?とか。

ほんとに組みひもと似ていますよね。

糸の太さが違うだけで、感じもかわるし

日本の手わざってすごいです。

それにしても、絹のツヤってきれいですね。

今日暖かい日差しの中で古い割り込み式の大島(龍郷かも???)の袖のところだけほどいていました

絶対に生地を傷つけたくなかったので時には針を使ってゆっくりとしましたが それは細かいのなんのって、あと織がどうなってるのかもう全然訳わからないです

柄は100歳のおばあさんが着てもいいくらいのなんですが すごく可愛いんです

昔の人はすごいなぁとつくづく感じます

> 織り手はこのできあがりを想像して、糸の色を決めていくのですね

これって、物凄いことですよね。

外国では昔は着る物の織りと言ったら縞か格子、凝って精々唐草ぐらいだと思います。

タペストリーのような精巧な柄は、もう美術品で飾り物ですものねぇ。

そこまで行かなくても、隠れた色糸を活かすなんて・・・・

はぁぁ・・・・優れた織物を織れる人って天才ですよねぇ。

糸一本一本の組み合わせで無限に広がる世界なんですね。

織りって面白いです。凄いです。

私にとって知られざる世界、ルーペを買ってきて観察してみます。

使われていないと思うような色が使われて

いたりして・・・

ひとつ飛ばしで織ると柄が出るあたり、

組紐の柄の出し方と似ていると思いました。