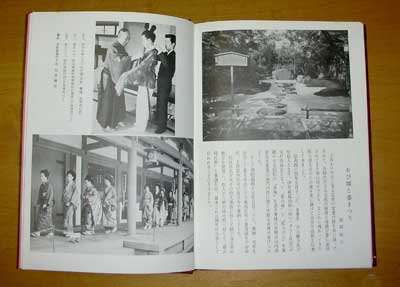

トップは、本の最後のほうのページの「おび塚と帯まつり」という記事と写真、

この本の編集者 吉川観方氏が発起人、発行者の「じゅらく」社長(当時)の

伊豆蔵福治郎氏が実行委員長、という形で作られた「おび塚」と、

それを記念して始まった「帯まつり」のお話です。

このおび塚は、昭和44年に洛北の「常照寺」に建てられたそうで、

「帯まつり」は、今でも毎年5月に開催されているそうです。

当日は100名からの女性が、時代風俗をおのおの身にまとい、

行列するそうで、時代まつりよりはこじんまりですが、

時代衣装に興味のある私は、ぜひ見てみたいと思うおまつりですね。

この本には、まぁ時代でしょうが、カラー写真があまりありません。

せっかくですから、きれいなカラーのページを出しましょう。

こちらはこの本の一番最初のページです。

反対のページには「詩」が書かれています。この「詩」の中に

「太古よりこのかた、『相聞』の詩は『捧げる』ことから始まった」とあります。

題は「早蕨よ!いざ!」…要するに、若いオノコが

「早春の蕨」を採って、若菜摘みの娘にささげる、という場面ですな。

服飾で言うと古墳時代、女性の髪形は、後年の形で言うなら、

「島田まげ」の原点ともいうべき髪型で、単純な束髪のように髪を膨らませ、

後ろでまとめてまて髷にしたもの。飾りは自然の植物、

日陰かずらが使われたとモノの本にありました。

着物というより大陸風ののドレスっぽいですね。

ストールのようなものは「領布(ひれ)」、とよばれるもの。

破邪の道具としてもつかわれたそうです。

オノコの服は「胡服」をもとにしたものでしょう。

髪は耳の両脇で束ねる「美豆髪(みずら)」です。

こういう姿とか、外国であれ日本であれ「素朴な民族衣装」というものを見ると、

その時代、その場にあり、目に入るあらゆるものの中から

「美しいもの」をみつけたり「美しく加工」したり…、人は、

特に女は、美の追求には決してあきらめたりひるんだりしなかった、

という思いを強くします。

人間以外の動物は、生まれながらにしてもつ「飾り物」、

たとえばたてがみとか、美しい羽とか、大きく膨らむ体の部分とか、

それを駆使するだけですが、人間は、何ももたないからこそ、

あとから身につけるもの、書き込むもの(化粧・刺青など)によって、

美しくなることに精を出したのでしょう。

まして動物の場合は敵に対する威嚇や、伴侶を得るための「装飾」です。

人間だけが、そういう目的以外に「祈り」や「男女の別」「身分の証」として、

さまざまな美しいものを生み出してきたわけです。人間って情熱的ですね。

さて、次の写真はこちら。

十二単に使われる「裳」です。

お雛様をお持ちの方、来年女雛をご覧になってください。つけてらっしゃるはず。

「裳」というのは「女袴」の成れの果て、あっ違う、変化したもの、です。

高松塚古墳で発見された壁画の中に、大陸風の女性の絵がありましたね。

太古の昔、大陸からの文化を受け続けた日本は、

当初はそのまねっこをしていました。

今の時代でも、たとえば韓国の「チマ・チョゴリ」などは、

女性は短いチョッキにスカート、という形ですが、

だいたい上下に分かれていて、下はスカート風が多かったようです。

日本人は、その後長い時間をかけて日本独自のスタイルを作り、確立し、

そして変化させてきたわけです。

「裳」は本来「腰に巻きつけるもの」、であったわけですが、

十二単のころには、女性も袴をはきました。

その上からあの重量ある唐衣を着て、この「裳」を腰の後ろにつけたわけです。

とりあえずこの裳の部分名称?として、まず裳の上の幅広い部分、

ここを腰にあてがうわけですが、そこが「大腰」、

その両端についているのが「小腰」、これを前に回して縛るわけです。

そして写真では赤いもの、これが「引腰」です。

実はこの「裳」ってのもいろいろ形が変わったようです。

そのあたりのことは、私には複雑すぎてよーわかりませんが、

何でもゆったりとしていた時代から、騒がしい時代へと移行する間に、

「簡略化」ということが行われ、腰で結んでいたものを肩にかけまわす、

これ「掛帯」といいますが、そんな風に変わったり、

紐が長くなるやら短くなるやら…。

私たちは「十二単」というと「平安時代の衣装」と、即結び付けますが、

実はあれこれかわっているところがあるんですね。

いずれにしても、「腰に巻くべき布」は「後ろ向きエプロン」みたいな形で、

今に至るも残っているわけです。

この「腰に巻くもの」は、庶民の間でも残りました。

以前にも書きましたが、去年の大河ドラマでしたっけ、

仲間さんのやった「山之内一豊の妻」のお話、あのころの女性は、

着物に細帯、そしてなんだか前掛けのよーな腰布を巻いています。

あれが「裳」の成れの果て…だから違う、変化したもの。

あのころの身分の高い女性は、すでに十二単を脱いで、小袖に打掛でしたが、

服飾文化の中での、ひとつの大きなポイントとして「女性が袴を脱いだ」

ということがあります。女性もずっと袴をはいていたものが、それを脱ぎ捨て、

小袖だけになったわけですね。打掛というのは、

つまりは十二単の「上に着ている重ねた唐衣」のかわり、

ですから、下に着る小袖は別にハデでなくてもよかったわけで、

打掛こそ、華やかにハデに作りました。

時代劇の大奥の様子などでも、女性の着物は色無地のようなもので、

打掛が豪華ですね。

身分の高い人達はそういう形でしたが、庶民のほうは「裳」の名残も取っ払い、

小袖こそ「美しく」と、さまざまな色柄をつくりだしたわけですね。

着物の話をすると長くなりますねぇ。

結局今日は「裳」からやっと小袖へきたところで終わりですがな。

まだきれいな着物の写真がありますから、つづけましょうかね。

一枚だけ、きれいな着物を…。

この本の編集者 吉川観方氏が発起人、発行者の「じゅらく」社長(当時)の

伊豆蔵福治郎氏が実行委員長、という形で作られた「おび塚」と、

それを記念して始まった「帯まつり」のお話です。

このおび塚は、昭和44年に洛北の「常照寺」に建てられたそうで、

「帯まつり」は、今でも毎年5月に開催されているそうです。

当日は100名からの女性が、時代風俗をおのおの身にまとい、

行列するそうで、時代まつりよりはこじんまりですが、

時代衣装に興味のある私は、ぜひ見てみたいと思うおまつりですね。

この本には、まぁ時代でしょうが、カラー写真があまりありません。

せっかくですから、きれいなカラーのページを出しましょう。

こちらはこの本の一番最初のページです。

反対のページには「詩」が書かれています。この「詩」の中に

「太古よりこのかた、『相聞』の詩は『捧げる』ことから始まった」とあります。

題は「早蕨よ!いざ!」…要するに、若いオノコが

「早春の蕨」を採って、若菜摘みの娘にささげる、という場面ですな。

服飾で言うと古墳時代、女性の髪形は、後年の形で言うなら、

「島田まげ」の原点ともいうべき髪型で、単純な束髪のように髪を膨らませ、

後ろでまとめてまて髷にしたもの。飾りは自然の植物、

日陰かずらが使われたとモノの本にありました。

着物というより大陸風ののドレスっぽいですね。

ストールのようなものは「領布(ひれ)」、とよばれるもの。

破邪の道具としてもつかわれたそうです。

オノコの服は「胡服」をもとにしたものでしょう。

髪は耳の両脇で束ねる「美豆髪(みずら)」です。

こういう姿とか、外国であれ日本であれ「素朴な民族衣装」というものを見ると、

その時代、その場にあり、目に入るあらゆるものの中から

「美しいもの」をみつけたり「美しく加工」したり…、人は、

特に女は、美の追求には決してあきらめたりひるんだりしなかった、

という思いを強くします。

人間以外の動物は、生まれながらにしてもつ「飾り物」、

たとえばたてがみとか、美しい羽とか、大きく膨らむ体の部分とか、

それを駆使するだけですが、人間は、何ももたないからこそ、

あとから身につけるもの、書き込むもの(化粧・刺青など)によって、

美しくなることに精を出したのでしょう。

まして動物の場合は敵に対する威嚇や、伴侶を得るための「装飾」です。

人間だけが、そういう目的以外に「祈り」や「男女の別」「身分の証」として、

さまざまな美しいものを生み出してきたわけです。人間って情熱的ですね。

さて、次の写真はこちら。

十二単に使われる「裳」です。

お雛様をお持ちの方、来年女雛をご覧になってください。つけてらっしゃるはず。

「裳」というのは「女袴」の成れの果て、あっ違う、変化したもの、です。

高松塚古墳で発見された壁画の中に、大陸風の女性の絵がありましたね。

太古の昔、大陸からの文化を受け続けた日本は、

当初はそのまねっこをしていました。

今の時代でも、たとえば韓国の「チマ・チョゴリ」などは、

女性は短いチョッキにスカート、という形ですが、

だいたい上下に分かれていて、下はスカート風が多かったようです。

日本人は、その後長い時間をかけて日本独自のスタイルを作り、確立し、

そして変化させてきたわけです。

「裳」は本来「腰に巻きつけるもの」、であったわけですが、

十二単のころには、女性も袴をはきました。

その上からあの重量ある唐衣を着て、この「裳」を腰の後ろにつけたわけです。

とりあえずこの裳の部分名称?として、まず裳の上の幅広い部分、

ここを腰にあてがうわけですが、そこが「大腰」、

その両端についているのが「小腰」、これを前に回して縛るわけです。

そして写真では赤いもの、これが「引腰」です。

実はこの「裳」ってのもいろいろ形が変わったようです。

そのあたりのことは、私には複雑すぎてよーわかりませんが、

何でもゆったりとしていた時代から、騒がしい時代へと移行する間に、

「簡略化」ということが行われ、腰で結んでいたものを肩にかけまわす、

これ「掛帯」といいますが、そんな風に変わったり、

紐が長くなるやら短くなるやら…。

私たちは「十二単」というと「平安時代の衣装」と、即結び付けますが、

実はあれこれかわっているところがあるんですね。

いずれにしても、「腰に巻くべき布」は「後ろ向きエプロン」みたいな形で、

今に至るも残っているわけです。

この「腰に巻くもの」は、庶民の間でも残りました。

以前にも書きましたが、去年の大河ドラマでしたっけ、

仲間さんのやった「山之内一豊の妻」のお話、あのころの女性は、

着物に細帯、そしてなんだか前掛けのよーな腰布を巻いています。

あれが「裳」の成れの果て…だから違う、変化したもの。

あのころの身分の高い女性は、すでに十二単を脱いで、小袖に打掛でしたが、

服飾文化の中での、ひとつの大きなポイントとして「女性が袴を脱いだ」

ということがあります。女性もずっと袴をはいていたものが、それを脱ぎ捨て、

小袖だけになったわけですね。打掛というのは、

つまりは十二単の「上に着ている重ねた唐衣」のかわり、

ですから、下に着る小袖は別にハデでなくてもよかったわけで、

打掛こそ、華やかにハデに作りました。

時代劇の大奥の様子などでも、女性の着物は色無地のようなもので、

打掛が豪華ですね。

身分の高い人達はそういう形でしたが、庶民のほうは「裳」の名残も取っ払い、

小袖こそ「美しく」と、さまざまな色柄をつくりだしたわけですね。

着物の話をすると長くなりますねぇ。

結局今日は「裳」からやっと小袖へきたところで終わりですがな。

まだきれいな着物の写真がありますから、つづけましょうかね。

一枚だけ、きれいな着物を…。

おぉ、買われましたか。

仮名遣いも古くて読みにくいんですが、

なんといいますか、この本に携わった人の

心意気といいますか、矜持の高さを感じます。

実際にきたところの写真というのは、

ほんとになかなかありませんね。

がんばって製作してください。

本の中では白黒写真ですが、「大宮人の風雅」に心惹かれました。男女ペアのドール衣装は作って合成写真にしたんですが、こういう群像もいいですね。楽器が作れればイケルかも?

貴重な本のご紹介ありがとうございました。これから、ゆっくり読みます。

私もいってみたいと思っています。

写真撮りまくりですね、きっと。

刺繍も染もすべて「手作業」、

すごいですよねぇ。

えみこ様

全てにおいて、ゆったりしていたのだと

思います。流行がワンシーズンとか、

そういう時代には、感性を磨くのも、

いそがしいことでしょうねえ。

昔のひとの方が美意識も感性も高かったんですね。

みたいものです。

昔の織や刺繍は本当に凝っていて

素適ですね~