昨年からオークションは、自分の方もお休みしていましたが、

覗くほうもストップしていました。

最近になって「覗くほう」を、先に復活させたのですが、

まぁ見ているといろいろとねぇ…気になるものが…ブツ欲が…。

で、いいのを見つけましてね、ひとつは、ことのほか「格安」でして、

もぉ送料とかわりゃしないってくらい…。

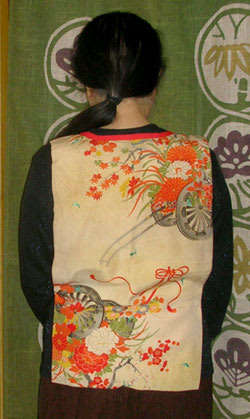

それが写真の「柄」なんですが、かわいいでしょ。

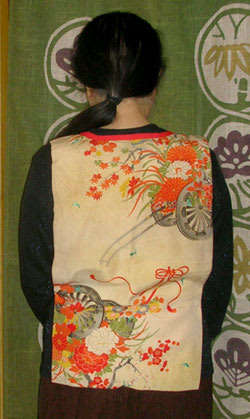

いえ、柄はまぁ二の次なんですが、これ本体はこちらです。

実物はけっこう汚れています。

こちらが裏側、表は正絹、裏はモスのようです。

ところどころに綿を縫いとめた糸は鮮やかなピーコックグリーンの絹糸。

見えないところのオシャレ…ですかねぇ。

母は「背負い綿(しょいわた)」と言っていたかと思うのですが、

紐のところから手を入れて、背中にしょいます。中は真綿が入っています。

防寒具ですね。似た感じの防寒具に「羽織下」というのがあって、

これはちゃんちゃんこのような形をしていますが、前にひもはなく、

名前どおり「羽織の下」に着ることで、表からはそれとわからず防寒できるというわけです。

この「背負い綿」は、もっとカジュアルに、普段着(和装洋装問わず)の上に着るもの

たとえば半纏とか、カーディガンとかの下にこれを背負うわけです。

背中が温かくなると眠くなる…と、母がよく言ってました。

もっと単純に「真綿そのもの」を背中にはりつけるようにして、

上から上着を着たりもしたそうです。

真綿というのは、木綿綿と違って繊維が長いですから、綿ぼこリがベタっとついたり、

貼ったり取ったりで、千切れてしまうことがなかったんですね。

この「背負い綿」はタイトルが「材料・袖なし女の子」となっていたのですが、

これは「女の子の着物だったと思われる布で作った」というだけで、

サイズ的には「子」ではなく「大人用」です。

ご覧の通り…でぶとんぼの私の背中も十分覆ってくれます。

しょってるだけでもあったかいです。更にこれの上から何かを着るとぽかぽかです。

生地は反幅で、裾の返しと肩の三角の部分を入れて75センチくらい使っています。

肩の部分は、三角に別布でもいいわけですから、古着の片袖1枚あれば二着できますね。

今のような暖房器具が何もなかった時代の、見事なアイデアですね。

イマドキ、背負い綿なんて言葉、あるだろか…と思って見てみたら、

なんと売ってましたよ「現代背負い真綿」で…。

ただねぇ、こういうものって、カタチよくしようと思って、

それらしくするんでしょうけれど、なんかかえってモコモコしてますよね。

真綿は、四角い状態で売っていますから、あっご入用のかたこちらでどうぞ、

縦に二枚ずつ四枚でも十分。上のお店には、まんまの「背負い真綿」があります。

このくらいシンプルなほうがいいと思うんですけどねぇ。

お年寄りには特に喜ばれます。

そんなわけで、送料払っても1000円でおつりがきたという「掘り出し物」でした。

使うのかって?いぃえぇぇ、こりゃ「昭和の歴史資料保存」です。

さてさて、これは「ニマニマと笑えた」お話なんですが、

このあと泣きの入る買い物をしてまったぁ~…のです。

それはまだ着荷しておりませんので、着きましたらお目にかけます。

だめんなですよっ!オークションで「熱く」なっちゃっ!

今日の朝、近所の紅梅です。気がついたらもうチラホラと咲いてました。

この前、急に暖かくなりましたからねぇ。

このまままたしばらくお休みかなぁ?

でも、ちゃんと季節は動いているんですね。

覗くほうもストップしていました。

最近になって「覗くほう」を、先に復活させたのですが、

まぁ見ているといろいろとねぇ…気になるものが…ブツ欲が…。

で、いいのを見つけましてね、ひとつは、ことのほか「格安」でして、

もぉ送料とかわりゃしないってくらい…。

それが写真の「柄」なんですが、かわいいでしょ。

いえ、柄はまぁ二の次なんですが、これ本体はこちらです。

実物はけっこう汚れています。

こちらが裏側、表は正絹、裏はモスのようです。

ところどころに綿を縫いとめた糸は鮮やかなピーコックグリーンの絹糸。

見えないところのオシャレ…ですかねぇ。

母は「背負い綿(しょいわた)」と言っていたかと思うのですが、

紐のところから手を入れて、背中にしょいます。中は真綿が入っています。

防寒具ですね。似た感じの防寒具に「羽織下」というのがあって、

これはちゃんちゃんこのような形をしていますが、前にひもはなく、

名前どおり「羽織の下」に着ることで、表からはそれとわからず防寒できるというわけです。

この「背負い綿」は、もっとカジュアルに、普段着(和装洋装問わず)の上に着るもの

たとえば半纏とか、カーディガンとかの下にこれを背負うわけです。

背中が温かくなると眠くなる…と、母がよく言ってました。

もっと単純に「真綿そのもの」を背中にはりつけるようにして、

上から上着を着たりもしたそうです。

真綿というのは、木綿綿と違って繊維が長いですから、綿ぼこリがベタっとついたり、

貼ったり取ったりで、千切れてしまうことがなかったんですね。

この「背負い綿」はタイトルが「材料・袖なし女の子」となっていたのですが、

これは「女の子の着物だったと思われる布で作った」というだけで、

サイズ的には「子」ではなく「大人用」です。

ご覧の通り…でぶとんぼの私の背中も十分覆ってくれます。

しょってるだけでもあったかいです。更にこれの上から何かを着るとぽかぽかです。

生地は反幅で、裾の返しと肩の三角の部分を入れて75センチくらい使っています。

肩の部分は、三角に別布でもいいわけですから、古着の片袖1枚あれば二着できますね。

今のような暖房器具が何もなかった時代の、見事なアイデアですね。

イマドキ、背負い綿なんて言葉、あるだろか…と思って見てみたら、

なんと売ってましたよ「現代背負い真綿」で…。

ただねぇ、こういうものって、カタチよくしようと思って、

それらしくするんでしょうけれど、なんかかえってモコモコしてますよね。

真綿は、四角い状態で売っていますから、あっご入用のかたこちらでどうぞ、

縦に二枚ずつ四枚でも十分。上のお店には、まんまの「背負い真綿」があります。

このくらいシンプルなほうがいいと思うんですけどねぇ。

お年寄りには特に喜ばれます。

そんなわけで、送料払っても1000円でおつりがきたという「掘り出し物」でした。

使うのかって?いぃえぇぇ、こりゃ「昭和の歴史資料保存」です。

さてさて、これは「ニマニマと笑えた」お話なんですが、

このあと泣きの入る買い物をしてまったぁ~…のです。

それはまだ着荷しておりませんので、着きましたらお目にかけます。

だめんなですよっ!オークションで「熱く」なっちゃっ!

今日の朝、近所の紅梅です。気がついたらもうチラホラと咲いてました。

この前、急に暖かくなりましたからねぇ。

このまままたしばらくお休みかなぁ?

でも、ちゃんと季節は動いているんですね。

以前古布教室の先生の作品で表と裏は縮緬で中に真綿をいれたジャケットがあったんですけど

薄く広げて裏地との間にいれてあるだけ、といっていたのですが中綴じとかステッチとかしなくても接がれてこないものなんですね。

ずれたりよれて固まったるとかもしないのですか?ちょっとはおったら軽くて暖かくてすごくすてきなジャケットでした。

あんなのをいつか作ってみたいのです。

真綿のゲットの方法はわかったのでお気に入りにいれておきました。

お店のブログのお客様の声、というのを見ていたら自分のブログでも紹介させてください、みたいなのがあったのでどれどれ・・・・と見てみたらなんのことはないとんぼさんのこのブログでした(笑)

片袖分もいらなくて防寒対策出来るのですから

昔の知恵を見直すべきですね。

それにしても上手く考えてありますね。

今は何処でも暖房が完備されていますから、あまり必要がなくなったのかも知れませんね。

でも、こんな風に「着るもの」の形になっていると今でも使い易いですよねぇ。

しょいわた。そのまんまですね^^なるほど~~

作ってみたいです!

今は暖房がいろいろありますから、

家の中では、部屋をあたためて

人間は薄着ですが、昔は体を直接温めるしか

なかったんですよね。

これは、いまの状況できて動くと暑いですわ。

じーさま(私の)は、寝るときにきてたとか。

真綿は長繊維なので、ちぎれてヨレることは

ないんですが、洗ったりするとまとめて片側に

よっちゃったりします。

手でうまく引っ張れば戻りますが、

普段こんな風に使うものは、ちょっと何箇所か

止めておくようですよ。これもお飾りのように

とめてあります。これだけとまっていれば

動きません。真綿ってフシギなものです。

ぜひ、作ってみてください。

ほんとに布をムダにしませんよね。

母方の祖母は、自分は真綿そのまましょって

祖父や長男にはこれを縫っていたらしいです。

男性優先の時代でしたからねぇ。

祖母は使い古しのものを、

ていねいに伸ばして厚みを揃えて…と

やっていたみたいです。

手間をかけることを惜しまない、というより、

それしかないから大事にする…。

モノが豊かになって、こんなものも

忘れられたんですね。

今の時代なら、

暖房を1度落として「背負い綿」…

エコでっせ。

それはたぶん「ねんねこ半纏」のことだと

思います。「ねこ」と呼ばれていましたよ。

いわゆる「亀の甲はんてん」のことですね。

あかちゃんおんぶするときの。

おんなじかっこですもんね。

最近は、赤ちゃんをおんぶすることそのものが

少なくなりましたからねぇ。

ママコートなんてしゃれた名前にもなりましたが

最近みませんわ…。

突然の投稿失礼いたします。

ただ今、背負い綿について調べておりまして、大変参考になりました。

ぜひ詳しくお聞かせいただきたいのですが、背負い綿をご存知だった御母堂様は、どちらのご出身だったのでしょうか。

綿をそのまま使うということが、平安末期ごろの文献に出てまいりまして、なんとなくネコなどの存在を知ってはいたものの、綿むき出しで使用できるものなのか、頭を悩ませておりました。

現実に使っていた話があって、嬉しく、つい投稿してしまいました。

もしご迷惑でなければご返信いただきたく存じます。失礼いたします。

はじめまして。コメントありがとうございます。

母は京都の田舎、今の長岡京市の山に近いほうの、

農家のうまれです。

母方の祖母は存命なら135歳、つまり一生を着物で過ごした人です。

祖母は、家族のためには上の記事のように、

一人ずつの背負い綿を縫って作っていたそうですが、

自分は「綿だけ」で、冬に夜なべ仕事をするとか、

これから畑に出るようなときは、母に

「背中に綿貼ってんか」と、丸い背中を向けたそうです。

祖母の使う綿は、使い古しや家族のものの残り綿らしかったですが、

クシャクシャに見えても綿ボコリも出ないし、

はがしてまた重ねて…と使っていたらしいです。

それが真綿の重宝なところ…と母は言ってました。

江戸時代に、びんつけ油で結った髪に埃がつかないように、

外出時に真綿を広げて前髪から上に被ったのが、

「綿帽子・角隠し」の原型と言われていますが、

貼り付けてもきれいにはがせる…という真綿の特徴を

うまく生かしたのでしょうね。

繊維が長いからこその使い方です。

私はプロではありませんが、なにかありましたら、

このページのメニュー右上の「とんぼへお便り」からどうぞ。