ネットの骨董屋さんでみーっけ!こんな出会いがあろうとは…です。

「繪本寶能…」最後の字が読めません。どなたか教えてください!

中身は「かいこやしない草」…つまり「養蚕の様子」を順序だてて描いてあるものです。

だから表紙の柄も「繭」とお蚕さんなんですね。

元絵が描かれたのは江戸時代ですから、これは当然復刻版。それでも和紙の和綴じ本でした。

残念ながら、綴じ糸がもう切れていて、ひっぱってしまうと危ないので取りました。

最初のページはもちろん、まずはお蚕さんの卵、「蚕種」といいますが、

これが孵って小さい「毛蚕(けご)」という小さい蚕さんになったものを紙からはがす…

といいますか、追い落とす?はたき落とす?申し訳ないことのように思いますが、

これで移動していただく…というわけです。

これを「蚕の掃き立て」といいます。昔はなんでも「暦」に従っていましたから、

大切なお蚕さまの「事始め」、「掃き立てに吉日、吉の方角」が、今の暦でも載っています。

ここから始まって、最後は反物を見立てている絵で終わります。

これだけ古くても、著作権は心配なので調べましたら、浮世絵は心配ないそうで、

どこかの本から出す場合は、その出版社の名前を…ありまへんがな。

復刻版ですが、かなり古いものです。というわけで、画像使わせていただきます。

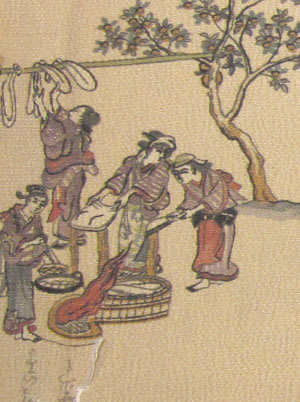

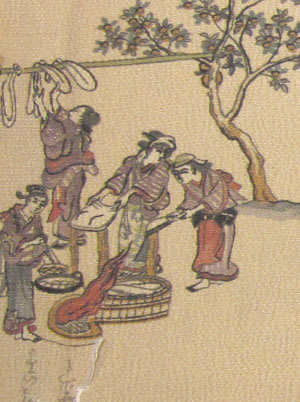

例えばこれが1ぺシー目です。「掃き立て」してます。鳥の羽でしごいてたんですね。

こういう絵が12枚あるんですが、なんでこれがほしかったかと言いますと、

まだブログを始めて間もないころにご紹介した「養蚕の様子の柄」の小紋、があったからです。

まだ私も今よりPCの使い方もわかっていませんで、元絵はあるのだろうと思っていても、

なかなか細かくは調べたりしていませんでした。

羽裏などで浮世絵を数多く見ているうちに、元絵が知りたくなり、

たどりたどって見つけたのが「東京農工大学」の繊維博物館所蔵の浮世絵。

思いっきり全部ありました。絵師は「勝川春章」、門下生たちの方が有名になっていますが、

この人の浮世絵は珍しく「消失点」を持つ描きかた、つまり一点透視法や二点透視法を使うという

私としてはちょっと好き…な絵師さんです。浮世絵には珍しい「横顔」も描いてます。

さて、話しが飛びました。

以前男物襦袢の浮世絵の時に書きましたが、こういう「元絵」のあるものは、

そっくりにはしないもの、です。それにしてもこの「小紋」の方はかなりひどい?のです…。

例えば上の「掃き立て」は、並べて見るとこんな感じ。

似てるとは到底いえないのですが、なんかほほえましい…と思いませんか?

まぁ小さい柄ですから仕方ないともいえますが、構図が似てるだけ…になってます。

それでも、養蚕の仕事の様子はわかりますよね。

もう少し比べてみると、というより、「絵」を見ていただきたいと思うのです。

こんな風に昔からやっていたんだなと…。こちらは「桑きり」。

絵のほうがさすがに分かりやすいのですが、これは糸を取らずにくず繭を真綿にしているところ。

糸を取るほうはこちら

二人の真ん中の赤いのは「炎」です。座ってる人、一緒に燃えそうです…。

とまぁこんな感じで12枚、あちこちひっくり返しては見ています。

絵草紙ですから、女性たちの着ているものなどは、当然こぎれいに描いていると思いますが、

それでも着物や帯の意匠、着方締め方、髪型、被り物など、楽しいですね。

まああんまりひどいひどいと言うと小紋がかわいそうになっちゃうんですが、

それでも全体的に見ると、ちゃんと柄になってます。ほらね。

元の記事はこちら。まだ慣れなくて写真小さいし色が全然違いますが…。

残念ながら、かなり汚れもありますので、傷みはほとんどないのですが、

解いて洗って伸子張りして、そのままとってあります。

いつかもう少しきれいにして、額にでも入れたいと思っています。

「繪本寶能…」最後の字が読めません。どなたか教えてください!

中身は「かいこやしない草」…つまり「養蚕の様子」を順序だてて描いてあるものです。

だから表紙の柄も「繭」とお蚕さんなんですね。

元絵が描かれたのは江戸時代ですから、これは当然復刻版。それでも和紙の和綴じ本でした。

残念ながら、綴じ糸がもう切れていて、ひっぱってしまうと危ないので取りました。

最初のページはもちろん、まずはお蚕さんの卵、「蚕種」といいますが、

これが孵って小さい「毛蚕(けご)」という小さい蚕さんになったものを紙からはがす…

といいますか、追い落とす?はたき落とす?申し訳ないことのように思いますが、

これで移動していただく…というわけです。

これを「蚕の掃き立て」といいます。昔はなんでも「暦」に従っていましたから、

大切なお蚕さまの「事始め」、「掃き立てに吉日、吉の方角」が、今の暦でも載っています。

ここから始まって、最後は反物を見立てている絵で終わります。

これだけ古くても、著作権は心配なので調べましたら、浮世絵は心配ないそうで、

どこかの本から出す場合は、その出版社の名前を…ありまへんがな。

復刻版ですが、かなり古いものです。というわけで、画像使わせていただきます。

例えばこれが1ぺシー目です。「掃き立て」してます。鳥の羽でしごいてたんですね。

こういう絵が12枚あるんですが、なんでこれがほしかったかと言いますと、

まだブログを始めて間もないころにご紹介した「養蚕の様子の柄」の小紋、があったからです。

まだ私も今よりPCの使い方もわかっていませんで、元絵はあるのだろうと思っていても、

なかなか細かくは調べたりしていませんでした。

羽裏などで浮世絵を数多く見ているうちに、元絵が知りたくなり、

たどりたどって見つけたのが「東京農工大学」の繊維博物館所蔵の浮世絵。

思いっきり全部ありました。絵師は「勝川春章」、門下生たちの方が有名になっていますが、

この人の浮世絵は珍しく「消失点」を持つ描きかた、つまり一点透視法や二点透視法を使うという

私としてはちょっと好き…な絵師さんです。浮世絵には珍しい「横顔」も描いてます。

さて、話しが飛びました。

以前男物襦袢の浮世絵の時に書きましたが、こういう「元絵」のあるものは、

そっくりにはしないもの、です。それにしてもこの「小紋」の方はかなりひどい?のです…。

例えば上の「掃き立て」は、並べて見るとこんな感じ。

似てるとは到底いえないのですが、なんかほほえましい…と思いませんか?

まぁ小さい柄ですから仕方ないともいえますが、構図が似てるだけ…になってます。

それでも、養蚕の仕事の様子はわかりますよね。

もう少し比べてみると、というより、「絵」を見ていただきたいと思うのです。

こんな風に昔からやっていたんだなと…。こちらは「桑きり」。

絵のほうがさすがに分かりやすいのですが、これは糸を取らずにくず繭を真綿にしているところ。

糸を取るほうはこちら

二人の真ん中の赤いのは「炎」です。座ってる人、一緒に燃えそうです…。

とまぁこんな感じで12枚、あちこちひっくり返しては見ています。

絵草紙ですから、女性たちの着ているものなどは、当然こぎれいに描いていると思いますが、

それでも着物や帯の意匠、着方締め方、髪型、被り物など、楽しいですね。

まああんまりひどいひどいと言うと小紋がかわいそうになっちゃうんですが、

それでも全体的に見ると、ちゃんと柄になってます。ほらね。

元の記事はこちら。まだ慣れなくて写真小さいし色が全然違いますが…。

残念ながら、かなり汚れもありますので、傷みはほとんどないのですが、

解いて洗って伸子張りして、そのままとってあります。

いつかもう少しきれいにして、額にでも入れたいと思っています。

これは繪本寶能縷ですね。

「えほん たからのいと」と読みます。

江戸時代中期(1786)の作品で本邦初の多色刷養蚕浮世絵(蚕織錦絵)で浮世絵師の勝川春章と北尾重政が6枚づつ分担して描いています。

江戸時代の養蚕を描いた本として有名ですが私は実物を見たことがありません。

良い本を手に入れられましたね。

中身を見せて頂けて幸せです。

今は着物を着ると汚さない様に気をつけて

着飾っているだけですが、昔は着物を着て

色んな事をしていたんだという事がよく

分かりますね。

それにしても、卵から糸になるまでの工程を

着物の小紋にするなんて珍しいですね。

しかしきれいな。。。というか見事な浮世絵に見えます。役者絵のような鑑賞目的のものでは無いでしょうに、レベルが高いですよね。

外国の絵師が、日本の絵師の絵を描くさまを見て、デッサンしない(最初から線を決めて一気にかく)のに驚いたそうですが、そうだろうなあと思います。

私が住んでいる地方の絵画は、美術館にあるものでもこんな洗練された線ではないものが多いです。

この本よりも時代が古いという以前に、やっぱり地方はそういうところでは遅れていたのだろうなと思います。

最後の地、縷々という字に似てるなあと思ったのですが、糸という意味があるのですか。

縷々書き連ねた、というのは糸繰りに例えてるのかなあ。

ほんとにとんぼさんのブログはおもしろいです。

浮世絵の養蚕もの、大好きです。

「この形でお蚕仕事はありえんやろ!」っていう煌びやかなものもあって面白いし、とても役に立つし・です。

又 来夏もしんどいしんどい言いながら お蚕さんを飼うのかなぁ。それまでに回転まぶしの枠は来るかなぁ(笑) 枠に会えなきゃ、また火だなから吊るさなきゃ…。

桑の葉、みんな白っちゃけて仕舞っています。冬が近づいてきますね。

絵本から着物の図案を取り入れているのですね。

面白い!です。

ときどきミッキーマウス風の図柄が子供の生地にありますが、コピーとして訴えられる可能性はないだろうね、だったりします。

こちらも可愛くて面白い!

明日は東京農工大学の科学博物館に行きます。

友の会の活動日です。

いつでも見ることができると思うと殆んど行きませんが、久しぶりに錦絵の展示室を覗いてみます。

繪本寶能縷のような書籍の類は見られないと思いますが。

なるほど!ハウツゥ本の意味かなんて、

おもってしまいました。

そうそう能は「の」なんですね。

絹は国の宝、というより「地域の宝」、

だったのでしょうね。

「養蚕の」というだけで飛びついたのですが、

とてもきれいな絵です。

綴じると見るときおれそうなので、

このまま大切にします。

実際には引きずってはいなかったとは思いますが、

なんでも着物でやっていたんですよね。

今のほうが家事はラクになっていると

思うんですが、着物ってやっぱり

「汚さないように」って思いまいねぇ。

この小紋、たぶん浮世絵の散らし…

のつもりだったのかと思うんですが、

眼の付け所どころが面白いですね。

この絵師は巣も上とか大首絵とか、

いろいろ描いてます。

このころって「女性の一日」とか、そういう

題材の絵も多いですから、

なんか仕事に紹介というより、

なんでもとにかく女性の絵…みたいな?

私の好きなタイプの浮世絵なので、

えとしても楽しめますねぇ。

「崩し字」は難しいです。

日本語なのに読めないのが、情けないですねぇ。

そうそう、フリフリキラキラのかんざしに

真っ赤振袖で蚕のお世話…ありえへん。

回転まぶし…作っちゃうとか…。

どこだかで売ってると読んだんですが…

みつかりません。

あるところにはあるんでしょうねぇ。

伸子張りみたいに。

がんばれ!来年も!

この着物は、汚れているのが残念で…。

きれいだったら、少々不細工絵でも、

着てみたかったです。

一時期、こういう風景絵みたいにものを散らした

小紋柄が、多く出たんですが、

今はほとんどありません。

面白いと思うんですが…。

錦絵、ぜひご覧になって楽しんでください。

うらやましいですー。