写真は、久しぶりの伸子張り…なんとかできないかと、

空を見上げながらやっていたのですが、よりによって全部伸子をさしたところで

「ポツポツ」と…いじわるだぁ…。

まぁこれはちりめんではないので縮みませんから、

結局、部屋干しで…お天気になったらやり直します。

あーあ、の無念写真です。

とりあえず「さまざまなことから」気を取り直して…。

ゆかたの過去はこうなのよ、じゃ今どうよ…というお話を書いている途中でしたので、

今夜はそれをまとめようと思います。

一昨日まで書いてきたことは、というより、今まで私が何かとここで

「こうなんですよねぇ」と書いてきたことは「だったのよ、だから…」という

お話し。

つまり、木綿の単着物や浴衣の「出自」とでもいうべき…あっ、

これ、友人に指摘されました、死語だって。

「出自」って、今でも使うと思うんですけれど、要するに人ならば「生まれ」

モノならば発祥とか起源とかそういったことです。

木綿着物ってどんな状態で始まったのかとか、浴衣って何で着られるようになったのか、

そういうお話ですね。それをしてきたわけです。

そしてそれぞれに時間をかけて「育って」きました。

おおきくなった?木綿着物と浴衣はどうなったのか、

これからどう育っていってほしいか…これこれ親じゃないんだから。

まぁ、そんなことを書いてみようと思います。

ただ、長くなりますので、分割して…。

今日は、ちょっと15年くらいさかのぼったころのお話から…。

今から15年少し前…くらいかと思うのですが、

呉服屋に友人がいて、たまに遊びに行ってました(客扱いされない客!)。

そのころから「浴衣」にカラフルな色がついたものが並べられるようになりました。

まだまだ「紺白」のものも多く、私やその友人、またお店の人も、

結構私と年が近かったので「なんか安っぽい」とか「子供じゃあるましい」なんて

いっていたんです。

なにしろ私の年代だと「色がいっぱいはいっているカラフルなものは子供用」

だったんですね、だからいくら大きな朝顔だの桔梗だのでも、

なんだか子供の浴衣をそのまま大きくしたようで、おかしく見えました。

ところが、実際そういうものがたくさん眼に入るようになると、

なかなかいいじゃない(柄によるけど)ということになり、

たとえば渋い茶や緑などは、ちょっと年代いっても着られる…。

おばさんの選択肢も増えたということです、ありがたや…。

眼になじんでしまえば、またメリットがあると気づけば、

それは受け入れられるし定着していくわけです。

ただ「私の中では」だからといって「紺白」がダメになったわけじゃない…、

昔ながらのスッキリとした紺白は、柄によってダレでも似合う色目、

夏にはぴったりの「浴衣」の代表格、これはもちろん動かさず、

更にそれに「色物」という範囲がプラスされたわけです。

世間はそうじゃなかったけど…。

それからしばらくは子育てだとか、オットの両親のことだので、

浴衣どころではなく過ごし…ふと気がつくと、もう呉服屋の店頭からは

紺白浴衣も「反物」も、消えておりました。

何年ぶりかで、反物を見に行ったら、もうそのときはつるしの浴衣ばかり。

店員さんに聞いても、シーズンになっても「反物」は置かない…と。

下がっている浴衣を見ると、一応コーマ糸の表示はありますが、

安いものはやっぱりペラペラ。

そりゃ反物一反買えるより安い価格で、すでに「仕立てて」あるんですから、

質がいいもののわけがありません。

これはちといい糸だ…と思うと、やはり高価、デパートなどだと更に跳ね上がるぅ~。

そのあたりでしたか、毎年新しいものが出てきて「小袖」とかいう

浴衣の袖の長いもの…そりゃいくらなんでも「子供」です。

昔は袖の長いものは「子供用」でした。

おまけに「小紋柄」などと桜や椿など、季節に関係のない柄が出てきました。

かつてこちらでも「椿柄はおかしい」と書きまして、

ちとご意見をいただいたこともありました。

夏椿もあるっ…なんて、ありゃ椿でなくシャラですが。

確かに、夏の柄に雪輪など涼しさを連想するものもありますが、

花は特に季節をあらわすもの、私は今でも夏に椿柄より朝顔や、

ひとつ先取りで、涼しさを呼ぶ萩や桔梗がいいと思っています。

ともあれ、そんな風に、いかにも「袷の着物風」の柄がでてきたわけですが、

それは「着物ばなれ」してしまった現代人の中で、若い世代が

「浴衣」というものに眼を向けるようになった、

それなら一気にそれにのって…みたいな感じが見て取れました。

実際店員も「「これだと着物きてるみたいでしょ」と言ったり、

「たび履くと着物みたいに見えますよ」と言ったり…。

そばでこれを聞いたときには「違うだろー」と思いつつ、

何もいえなかった気弱な私です、ほんと気が小さいもんで…(ダレ?笑ったの)。

最近は浴衣売り場に足を運びませんので「小紋柄」「お振袖」が現存しているか

それはわからないのですが、かわりにネットなどで増えてきたのが、

あのレースの飾り衿、さまざまなややこしい帯、にぎやかな帯飾り、

そしてレースたび…なわけです。

着物関係の雑誌を見ても、数年前から「浴衣でも襦袢を着て」という

企画ものや、どっちでもいける…みたいな記事を載せています。

そもそもそのあたりが混乱の元なんだと思います。

順番に考えてみればわかることで、たとえば「絹紅梅」、

これはあの独特のでっぱった格子部分が木綿で、中が絹です。

昔、庶民は絹を着てはいけなかったし、たとえ着てよくても、絹物なんて

買える状態ではなかったんです。

つまり「絹紅梅」は元々が特殊なもの、なんですね。

また綿紬などは、本来「木綿着物」ですが、先染めにせず、柄を染めたことで

「上質の浴衣」と呼ばれるわけです。

つまり、「浴衣・木綿着物」とはっきりわかれていたころに比べて、

素材や織りも多様化してきたわけです。それは絹にもいえることで、

絹を買えるようになっても、上等の錦紗ちりめんなどは、やはり高価なもの。

だからランクの下がる安価な絹で、庶民感覚、庶民価格の絹織物が、

重宝されたわけです。筆頭は銘仙でしょう。

かつて着物が毎日のように着られていたときは、その暮らしの中で、

新しいものを向かえ、吟味し、その位置づけをきちんときめてきました。

ずっと継続してきた「着物での暮らし」から、それなりの知識もつみあがり、

また毎日が着物ですから、その中の経験上「これはどう着るといいか」などは、

自然と決められたわけです。

逆に、着物が特別なものになってしまった今、ある程度のマニュアルがないと

わかりづらい、そのマニュアルから外れることは迷う…なわけです。

どうしたらいいんでしょうねぇ…解決はしないかもしれませんが、

明日はそれを考えてみたいと思います。

とりあえず今日はここまで。すんごい中途半端でごめんなさい。

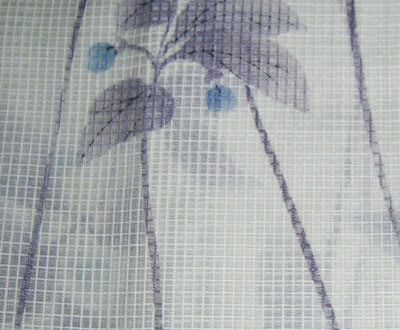

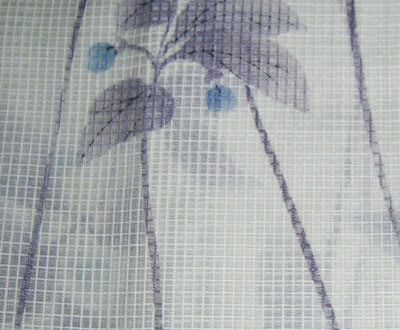

追記 リクエストの「絹紅梅」地です。

こちらのほうが地がわかりやすいですかね。下に紙を敷きました。

空を見上げながらやっていたのですが、よりによって全部伸子をさしたところで

「ポツポツ」と…いじわるだぁ…。

まぁこれはちりめんではないので縮みませんから、

結局、部屋干しで…お天気になったらやり直します。

あーあ、の無念写真です。

とりあえず「さまざまなことから」気を取り直して…。

ゆかたの過去はこうなのよ、じゃ今どうよ…というお話を書いている途中でしたので、

今夜はそれをまとめようと思います。

一昨日まで書いてきたことは、というより、今まで私が何かとここで

「こうなんですよねぇ」と書いてきたことは「だったのよ、だから…」という

お話し。

つまり、木綿の単着物や浴衣の「出自」とでもいうべき…あっ、

これ、友人に指摘されました、死語だって。

「出自」って、今でも使うと思うんですけれど、要するに人ならば「生まれ」

モノならば発祥とか起源とかそういったことです。

木綿着物ってどんな状態で始まったのかとか、浴衣って何で着られるようになったのか、

そういうお話ですね。それをしてきたわけです。

そしてそれぞれに時間をかけて「育って」きました。

おおきくなった?木綿着物と浴衣はどうなったのか、

これからどう育っていってほしいか…これこれ親じゃないんだから。

まぁ、そんなことを書いてみようと思います。

ただ、長くなりますので、分割して…。

今日は、ちょっと15年くらいさかのぼったころのお話から…。

今から15年少し前…くらいかと思うのですが、

呉服屋に友人がいて、たまに遊びに行ってました(客扱いされない客!)。

そのころから「浴衣」にカラフルな色がついたものが並べられるようになりました。

まだまだ「紺白」のものも多く、私やその友人、またお店の人も、

結構私と年が近かったので「なんか安っぽい」とか「子供じゃあるましい」なんて

いっていたんです。

なにしろ私の年代だと「色がいっぱいはいっているカラフルなものは子供用」

だったんですね、だからいくら大きな朝顔だの桔梗だのでも、

なんだか子供の浴衣をそのまま大きくしたようで、おかしく見えました。

ところが、実際そういうものがたくさん眼に入るようになると、

なかなかいいじゃない(柄によるけど)ということになり、

たとえば渋い茶や緑などは、ちょっと年代いっても着られる…。

おばさんの選択肢も増えたということです、ありがたや…。

眼になじんでしまえば、またメリットがあると気づけば、

それは受け入れられるし定着していくわけです。

ただ「私の中では」だからといって「紺白」がダメになったわけじゃない…、

昔ながらのスッキリとした紺白は、柄によってダレでも似合う色目、

夏にはぴったりの「浴衣」の代表格、これはもちろん動かさず、

更にそれに「色物」という範囲がプラスされたわけです。

世間はそうじゃなかったけど…。

それからしばらくは子育てだとか、オットの両親のことだので、

浴衣どころではなく過ごし…ふと気がつくと、もう呉服屋の店頭からは

紺白浴衣も「反物」も、消えておりました。

何年ぶりかで、反物を見に行ったら、もうそのときはつるしの浴衣ばかり。

店員さんに聞いても、シーズンになっても「反物」は置かない…と。

下がっている浴衣を見ると、一応コーマ糸の表示はありますが、

安いものはやっぱりペラペラ。

そりゃ反物一反買えるより安い価格で、すでに「仕立てて」あるんですから、

質がいいもののわけがありません。

これはちといい糸だ…と思うと、やはり高価、デパートなどだと更に跳ね上がるぅ~。

そのあたりでしたか、毎年新しいものが出てきて「小袖」とかいう

浴衣の袖の長いもの…そりゃいくらなんでも「子供」です。

昔は袖の長いものは「子供用」でした。

おまけに「小紋柄」などと桜や椿など、季節に関係のない柄が出てきました。

かつてこちらでも「椿柄はおかしい」と書きまして、

ちとご意見をいただいたこともありました。

夏椿もあるっ…なんて、ありゃ椿でなくシャラですが。

確かに、夏の柄に雪輪など涼しさを連想するものもありますが、

花は特に季節をあらわすもの、私は今でも夏に椿柄より朝顔や、

ひとつ先取りで、涼しさを呼ぶ萩や桔梗がいいと思っています。

ともあれ、そんな風に、いかにも「袷の着物風」の柄がでてきたわけですが、

それは「着物ばなれ」してしまった現代人の中で、若い世代が

「浴衣」というものに眼を向けるようになった、

それなら一気にそれにのって…みたいな感じが見て取れました。

実際店員も「「これだと着物きてるみたいでしょ」と言ったり、

「たび履くと着物みたいに見えますよ」と言ったり…。

そばでこれを聞いたときには「違うだろー」と思いつつ、

何もいえなかった気弱な私です、ほんと気が小さいもんで…(ダレ?笑ったの)。

最近は浴衣売り場に足を運びませんので「小紋柄」「お振袖」が現存しているか

それはわからないのですが、かわりにネットなどで増えてきたのが、

あのレースの飾り衿、さまざまなややこしい帯、にぎやかな帯飾り、

そしてレースたび…なわけです。

着物関係の雑誌を見ても、数年前から「浴衣でも襦袢を着て」という

企画ものや、どっちでもいける…みたいな記事を載せています。

そもそもそのあたりが混乱の元なんだと思います。

順番に考えてみればわかることで、たとえば「絹紅梅」、

これはあの独特のでっぱった格子部分が木綿で、中が絹です。

昔、庶民は絹を着てはいけなかったし、たとえ着てよくても、絹物なんて

買える状態ではなかったんです。

つまり「絹紅梅」は元々が特殊なもの、なんですね。

また綿紬などは、本来「木綿着物」ですが、先染めにせず、柄を染めたことで

「上質の浴衣」と呼ばれるわけです。

つまり、「浴衣・木綿着物」とはっきりわかれていたころに比べて、

素材や織りも多様化してきたわけです。それは絹にもいえることで、

絹を買えるようになっても、上等の錦紗ちりめんなどは、やはり高価なもの。

だからランクの下がる安価な絹で、庶民感覚、庶民価格の絹織物が、

重宝されたわけです。筆頭は銘仙でしょう。

かつて着物が毎日のように着られていたときは、その暮らしの中で、

新しいものを向かえ、吟味し、その位置づけをきちんときめてきました。

ずっと継続してきた「着物での暮らし」から、それなりの知識もつみあがり、

また毎日が着物ですから、その中の経験上「これはどう着るといいか」などは、

自然と決められたわけです。

逆に、着物が特別なものになってしまった今、ある程度のマニュアルがないと

わかりづらい、そのマニュアルから外れることは迷う…なわけです。

どうしたらいいんでしょうねぇ…解決はしないかもしれませんが、

明日はそれを考えてみたいと思います。

とりあえず今日はここまで。すんごい中途半端でごめんなさい。

追記 リクエストの「絹紅梅」地です。

こちらのほうが地がわかりやすいですかね。下に紙を敷きました。

私は、幸いにも家に大量の着物がありましたので、着物のよしあしはわかる(つもり

が!

不勉強ゆえ、布の名前がわかりません

最近よく出てくる「絹紅梅」(これは浴衣地なんですね?)、特徴的な布地なんですよね?あつかましいお願いですが、布の写真をupしていただけないでしょうか…。

「出自」、使わないんですねぇ…。

絹紅梅は、上等な浴衣、とか高級浴衣地、

なんて表記で売られています。

写真、アップしました。

唯一の手持ち紅梅です。

なという若い世代の方に、何とかゆかたから

着物に移行してほしいと願う方達が、この

ゆかたなら着物としても着られますよと考え

られたのかなぁと想像してしまいます。

絹紅梅、見るからに涼しそうないい柄ですね。

これって透け感はどうなんでしょうか。

おもいっきり透けます。

だから襦袢ナシではきられないんですよ。

その時点で「浴衣」っていえないと思いません?

そのへんからして…説明にも困るんです。

浴衣ってなんなのよって。

でも、実際にはできませんね。

稽古だからと思っても、水になじんできたわけでないので、どうしたって浮いて見えます。

周囲との調和を大事にする。

それが時刻だったり、季節だったり、会う人や場所で按配するのが、日本人の美意識だったのでは。

知らなかったり、反抗したりは、わかいひとの特権だとは思っていますが。

ただ、それにつけこんで、あこぎな商売するのはね。

金にあかせて浴衣に凝るのは、お大尽の趣味でしょう。

わかいきものびとを育てる、そんな提案をしてほしいと思います。

そうなんです。ものによっては、もありますが

そういうものって、すでに浴衣じゃないモノ

みたいですよね。

どっちもにするには無理があるという、

そのセンがわからなくなってますね。

まず身近な人が、おっしゃるとおりの

「調和」というものを、伝えてほしいんですけどね。

ありがとうございます。

こういうのなんですねー。

よく、プレタの浴衣でこれを似せた布地のとか、遠くから見るとこんな感じになるようにプリントされてるの(なんかあさましい…)とかありますよね

なるほどです。ひとつ学習しました

これ、プリントものあるんですよね。

見てびっくりしました。

ちゃんと触ればわかるんですが…。

カシコクならなきゃです。