ぼーっと本棚を見ていて、しばらく目を通してないなーと、取り出しました。

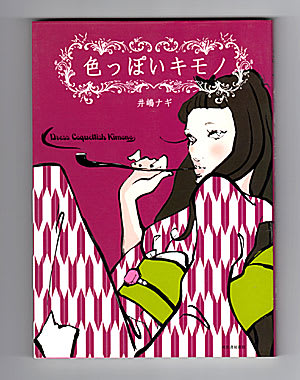

タイトルもすごいでしょ「色っぽいキモノ」。著者は井嶋ナギさんというライターの方です。

1973年のお生まれだそうですから、今年41歳、この本は2006年発行ですので、

お書きになったころは30代ですね。

この本の「はじめに」には、

「実は姐さんなテイストが好き!」

「品のいい着物だけじゃ、物足りない!」

「とにかく、着物で色気を漂わせたい!」

そんな風に思っている方、いらっしゃいませんか?

私は、ずっと昔からそう思っていました。

と、あります。すでにちょとカゲキな空気が…。

元々そう思ったのは、大学生の時に見た映画で、岩下志麻さんの鬼気迫る縁起の時に衣装と風情…

それを見て「これだ」と思ったのだそうですが、いわゆる苦界の女性や裏社会の女性たちの着物の選び方着方は、

さすがに本がありませんよね。それでご自身で書くことになさったのだそうです。

実はこういうのって「粋」とか「艶」と言い表されることが多いのですが、

一番漠然としてわかりにくい…見ると「あっ粋だねぇ」とか「仇っぽいね」とか言えるのですが。

この本は、そういうことを実にうまく、着物の歴史などの説明とともに表しています。

この本には芸者、花魁、はたまた小説に出てくる妖艶な女性など、たくさん出てきます。

写真も豊富で、浮世絵のほかに「アコガレの極妻ファッション、岩下さん」の写真も。

元々江戸文学を専攻されていた方で、泉鏡花から任侠映画まで…。

これだけ書くと、同じ着物のお話でも、私たち「シロウト」さんには縁のないお話のように聞こえますが、

実はそうでもありません。

以前にも書きましたが、まず着物の形や着方で、今に近い原型が整ったのが江戸時代です。

その江戸時代のファッション・リーダーは「芸者・役者・花魁」です。

彼らや彼女たちの使う化粧品や、着物の色柄、着方、帯の締め方など、

いろいろなものが真似られ、庶民のものとなっていきました。

もちろん、なんでもそのままではありません。それを取り入れる方も、ちゃんとアレンジを考えていました。

職業に貴賤なし、それは私もそう思いますが、昔はただ身分差別や仕事による差別が

あっただけではなく、なんといいますか「だから理解する」みたいなところもあったのですね。

以前「ゆかたはじゅばんも着ず、足袋も履かないですむ、1年の内でもっとも開放的な姿でいられるから、

湯上り着から、日が落ちてからの外出着として女性に歓迎された」と書きましたが、

それは元々、一般の女性(ある程度の暮らしの人)は「長じゅばんを着て、着物を着て、

その上からきっちり帯を締める。足袋を履く」というのがふつうだったから。

逆に花魁や女郎さん、彼女たちの「職業用衣装」は長じゅばんで、帯は前で結び、

着物は打掛のようにして羽織り、冬場でも足袋は履かないのがふつうだった…ということから、

一般の人はそれをしなかったし、花魁さんたちも「職業上の意地」で、足袋は履かなかったと言われています。

それを着なくていい、履かなくていい…となった時の解放感は、今私たちがゆかたを着るときよりも、

ずっと大きく楽しいことだったと思います。

なにかカセがかかると、それから解放さることは、とてもいいものです。

何々してはいけない、何々でなければならない、そういう縛りの中でこそ生まれた、

職業婦人の着物、一般庶民の着物、その色柄、着方…。

ただマネするだけでなく、いかに自分の立場で、それを楽しめるようにアレンジできるか。

それがおしゃれの醍醐味だと思います。

さすがに真っ赤な蹴だしを付けようとは思いませんが、ぼんやりしたボカシのじゅばんだの、

重箱背負ったようなつまんないお太鼓だの…そんなものからちょっと自由になりたいな、と思ったら、

この本は面白いです。ポーズの色っぽい決め方、なんて項目もありますよ。

別に、男に媚びるための艶めいたことをしましょう、なんて言っている本ではありません。

今はすっかり影をひそめてしまった「昔の女性の着物に対する執念」、

それを覗き見ることで、自分の着姿をもっと楽しいものにしたいなぁと、そんなことを思う本です。

アマゾンではこちら。

|

色っぽいキモノ |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

一般的な着物の本と違う視点で書かれているのが、とても面白かった~。筆者とは年齢も近いので、共感するところもあったりしまして。

とにかく徹底して「色っぽい」という観点で書いてあるのが、潔くて好きです(笑)。

なんとなくタイトルが気になって買ったものです。

それまでの堅苦しい着物本と違って、面白い本でした。

最近は書店に行っても、着物本を買うことが少なくなりました。

あまりにも私の日常とかけ離れていて「参考にもならない・・・」とため息が出てしまうのです。

お風呂掃除が出来る着物っ!!!なんてタイトルの本が出たら、飛びついて買うんですけど…

着物の切り口もいろいろあるんだなあと改めて感心いたしました。

今度読んでみたいですね。

ああ、読もうと思いつつそのままになっている本が一杯だあ(笑)。

違う視点というのが、新鮮ですよね。

目の前に色っぽい女性がちらちら浮かびながらで

読んでました。

取り入れることはできないテクでも、

あぁそうよね、と言えることが多くてむ、

楽しい本ですよね。

「着物で風呂掃除」、その着方を

書いてみたいと思ってはいるのですが…。

私もいつ買ったっけ…の本がいっぱいです。

この本は、切り口の違いが歴然で、

それでいてきっぱりで、面白いですよ。

着物を着ない人にもたのしめるかもの本です。