やれやれ、やっと少し落ち着いて、パソコンを開く時間が取れるようになりました。

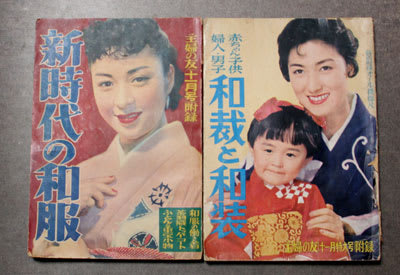

写真は古い本、今日のお話はこのなかから…。

着物ブログだというのに、まぁドタバタの報告ばかり、合間に書くのが「パンツ」のお話。

これで大丈夫なのかと自分で心配している私ですが…。

とりあえず、少なくとも「ふんどし」は和装だからと、むりくりつながりで「和装パンツ」のお話です。

この本には、和装用の下着のことが、少しだけ載っています。

パンツ、というと、今はズボンのことも入ってしまいますから、

ここからは、今一番わかりやすい「ショーツ」と書きます。

この本に出ていたのはこちら。「ショーツ」というよりは、防寒の丈長ショーツですね。

例の「股割れ」です。ネル素材なので、ほんとにあったかそうです。

元々着物には、洋装の「ショーツ」に当たるものはありませんでした。

つまり、股の下をくぐる「前身頃・後ろ身頃・クロッチ」によって構成されるタイプのものということです。

女性の場合、着ているものの一番下、人の目に触れないところに着ける保護や保温、

汚れ防止のためのものは「湯文字」でした。

男性の場合は、股の下をくぐるタイプの「ふんどし」で、これは女性は月の物のときだけ。

よく、和装の女性がショーツを穿くようになったきっかけとして「白木屋の大火災」があげられます。

穿いてなかったので、風にあおられて見えてしまうのが恥ずかしかったから、

飛び降りられなくて、それで犠牲になった…と。

今は「そうとばかりも言えない」どころか、ほとんどが別の理由であったと言われています。

日本女性の羞恥心の深さ…云々になれば、それはそうかもですが、

実際、命に係わるとき、んなこと言ってられないと思います。

ただ、話の真意よりも「そうではなかったか」と言われるということは、

実際その時代は「穿いてなかった」ということはわかるわけで、これが昭和7年のことです。

当然、洋装の人は穿いていたと思いますが、和装に関していえば「ショーツの歴史はやっと80年」

なんですね。なぜ広まらなかったか…ビキニがなかったから…ですね、たぶん。

現代のビキニは元々水着から始まっていますが、それが昭和25年前後のこと。やがて下着にも取り入れられました。

日本ではビキニの前に「セパレート水着」というのが出ましたね。

さて、昭和の初期に「和装でもショーツ」が言われるようになっても、

腰骨で紐を縛り、帯がある和装には、ウエストまであるショーツは「トイレ」が困る…

そこで苦肉の策が「股割れ」だったわけです。

ウエストまであるものを、腰ひもの下まで引っ張り下ろして、用がすんだらまた紐の上に押し込む、

という厄介なことをしなくても、クロッチを広げれば用が足せる…という便利さ。

なのになぜ今の時代「和装には股割れ」として、和装ブラのように浸透も進化もしていないのか。

なぜでしょうねぇ…おそらく「ビキニショーツ」が一般的になったからだと思います。

私の母の時代は、すでに着物があまり着られなくなった時代です。

記憶の中の母は、すでに30代にはいってましたから、たとえビキニショーツが出ていても、

穿いてませんでしたねぇ。着物には股割れをはいていた記憶があります。

私が自分で着物を着るようになったのは昭和の38年くらい…お年頃ではすでにビキニでしたね。

つまり、ことさら股割れでなくともよくなったから…。

だからきっと「和装ショーツ」は、ちっとも改善も変化も進まないのだと思います。

以前書きましたが、私も年をとって冷えが気になり始めてからは、ビキニの上に絹のうすーい腹巻です。

いろんな素材や商品が出てきて、なんとか別の方法が考えられる…ということで、

よけいに進まない…これは下着業界が悪いのではなく、

元々ショーツはナシ、という暮らしを何百年も続けてきた着物の歴史には、不要なものであって、

新しく後から入ってきたもののために、着物の方を改造する気はない、なのでショーツをなんとかしよう、

で、股割れを考えた…でも着物が着られなくなってきた上、ビキニが出てきた…

で、股割れパンツはいまだもって、ダサい名前とともに、大した進化はしていないわけです。

まあ私が嫁入りに持ってきた、メリヤスの分厚くてゴムところがしっかりパンツのゴム入り…よりは、

ずとマシにはなりましたけれどね。

さて「股割れ」については、2007年にも書いておりますので、興味のある方はこちらを。

繰り返しになる部分もありますが、書きますと…

女性の股割れ、は、男性が穿いていたものと似た作りです。

男性は、ショーツの変わりはふんどしでしたが、職業によって、あるいは防寒のために、

「股引」というものを穿きました。

これ、今の読み方は「股引」と書いて「ももひき」とよみますが、ちょっとややこしいのです。

元々日本の衣装では「伸縮する素材」つまりニットはありませんでしたから、

からだにぴったりしているか、ブカブカかのどちらかで、例えばどうしても締めるときには、

紐でしばって止めるか、巾着の口のようにするか…でした。

たとえば、作務衣というのがありますが、元々は僧侶の普段着。

今は家庭着として、例えば袖口、足首やウエストにはゴムが入っていますが、

昔は紐が入っていて、それを引き絞っていました。

「ももひき」というのは、「ももはばき」のなまったもの、と言われています。

ももはばき、は「股・脛巾」、脛巾は「すねあて」のことです。

つまり、スネだけでなくモモもおおうものだよ、で「ももはばき」…と言われると、なるほどね…です。

で、この「ももひき」は、お祭り用などはいまでも「またびき」と言われます。

足にびたっとくっつく細身のもの、いまでいうならレギンス?スパッツ?

もちろん伸縮しませんから、ぴったりと言ってもタイツのようなわけにはいきませんが、

足の形にそった細身のもの、です。

後年、ニット、ジャージ、あ、始まりは「莫大小」ですね、メリヤスと読みます。

この暖かくて伸縮するものが出てきて、一気に「ももひきという下着」になったわけです。

なので、私の中では、伸縮しない細身は「またびき」、おとーさんのラクダのヤツは「ももひき」と、

勝手に区別しています。

またびき、の方は、今ではお祭り衣装くらいですが、かつて職人さんは、このまたびきに、

鯉口(今でいういわゆるダボシャツ)「どんぶり」と呼ばれる前にポケットのついた短い腹掛けの3点セット、

それに屋号や名前の入った半天ですね。鯉口は今はボタンどめですが、

えーと以前使った古い写真ですが、息子です。16歳くらいかな。

夏祭り用にと、やっつけ仕事で作った「3点セット」。あぁこういうやつね…と、形だけはわかるかしらん。

これは当然のようにウエストゴムですが、今でもあるお祭り用などの「またびき」は、昔の作りのままです。

以前お祭り用品のサイトで見たのですが、今の人はこの「またびき」の穿き方がわからないと…。

当然ですよね、ズボン類はみんな前アキかウエストゴムかですから、

おそらく「どっちが前だよ」から始まるのではないでしょうか。

またびきの前は、ズボンのような形には開いていません。

久しぶりのヘタっぱちお絵かきです。

またびきは広げるとこんなかっこです。

どうしてもあいてるほうが前…と思いますが、またびきはフルオープンのほうが「後ろ」です。

前掛けを掛ける感じで広げて、足を入れてなじませます。そこからは…

右の紐のついたアタリを持って、お尻を包むようにして左脇に紐を回します。

前側の重なりの途中にあるスリットから紐を通して右に出します。

左側を後ろに回してお尻を包み、左の紐を前に回して、左からの紐と結ぶ…です。

またびきの穿き方なんて、どうでもよかった、なんて、今頃気が付いてます。すんません。

この「股の部分」が左右に分かれる…という原理を使ったのが「股割れショーツ」というわけです。

もちろん伸縮素材がでていましたから、紐で引っ張るのなんのは省略ですが…。

以前の本には「左側だけはずれるホックのショーツ」がありました。

要するに…ちょっと生々しいですが、用を足す部分が露出すればいいわけですから、

腰まであるものを下にひっぱりださなくても、そこをあけられるようにすればいい…だったのですね。

で、ようやくショーツのお話にもどりますが、股割れは、和式トイレの時は使いやすかった…

つまり、和式は深くしゃがみこむので嫌でも股割れ部分は開きやすいのです。

でも洋式はイスに腰掛けるのと同じですから、そのままでは開きません。

股割れを穿いて洋式トイレに入るときは、しっかり開いてあげないと…ですね。

着物は元々、ショーツにあたるものがないことを基本に発達してきたものです。

なので、洋装の「ショーツ」というものが入ってきたとき、腰でのもたつきが着物には合わない…

ので、いまだ持って苦労しているわけですねぇ。まぁビキニ使用なら何の問題もありませんが、

ある程度歳を取ってくると、やっぱり冷えを感じますし…。

というわけで、例のふんどしパンツですが、股の部分がゆとりたっぷりなので、

トイレもなんとか行けます。あらら、さんざん長々と書いてきて、いいたかったことは、

やっぱり「ふんどしパンツ」いいよぉ…ってこと?…まぁそういうことにしておいてください。

まして穿きかたなど習う事も無くて・・・

こんな風に穿くなんて初めて知りました。

ありがとうございます。

中国人の子供の絵(写真)を思い出します。

まさに 股割れパンツを穿いた子供達でしたが

いつ 何で見たのか

その辺はすっかり忘れてしまいました

昨日の夜、寝る前に自分のもっている着物、帯、着姿について考えていました。まぁ、ほとんどの着物が(といっても数枚しか持ってないのですが…)、自分サイズじゃないんです。母から奪い取った物で身巾が 大きいのに袖巾が短いとか、既製品で身巾が大きい。自分サイズだったら右脇のもしゃっ(右モシャ君と呼んでます)とするのももう少し収まりもいいのに なぁ、帯も数もないし、着物とうまくコーディネートできるのがない…。新しいの欲しいなぁ、あの着物の身巾つめたいなぁ、でもお金ないなぁ。イギリスに住 んでる限り、もう怖くて正絹着れないと思うと寂しいなぁ

そしたら、何故かとんぼさんのプロフィールの絵が夢に出てきて私に話しかけるのです。何をお話したのか全く覚えてないのですが、あの絵がピョ~ンピョ~ンとゆっくり上下に跳ねながら左右に動き話しかけるのです。

もう、起きたとたん、これは今日絶対はじめましてと初コメントを入れるのだ!と決意したのでした。

(で、先走ってはじめに違う場所に書いちゃったの…。

家に帰って早速メッセージを!と思って自分の名前も"とんぼさん、はじめまして"も書かずに、一人とっちらかってました…。

今夜もとんぼさんの夢、みちゃうかも?笑)

記事と全く関係ない内容でゴメンなさい。

昔、子供が小さかった頃、お祭りの時に義母が息子に着せていた事があったような気がします。

股割れパンツはやはり義母が中国に旅行に行ったときに子供がはいているのを見たと言っておりました。

そのまま用が足せるので便利なのでしょうね~

男の子がいるとまたちがうのでしょうけれど、

ほんとに用のないものですからねぇ。

息子のは二組縫いましたが、

細身すぎて、あとあとズボン代わりにも使えないです。

しゃがんだだけで、お尻が丸出しになるアレですね。

小さい子だからかわいいけれど…

いや、想像しちゃいけませんねっ。

はじめまして、遠くからのコメント、ありがとうございます。

まぁ、イギリスまで出張してしまいましたかー。

うなされなくてよかったですぅ。

外国で着物、というのは、制約がますます増えて、

着続けるのは大変ですよね。

サイズが微妙に違うのは、直すほかありませんしねぇ。

もしもまた夢にでましたら、ちょっと聞いて、と、

質問でもしてみてください?!

なにかお役に立てることがあればいいのですが…。

おたより欄も、活用してください。

今の子供たちは、大きなお祭りとか、揃いの衣装、

なんていうところでないと、普通のズボンに半天だけ、みたいですね。

中国の子供の股割れは、たまに旅行番組や

リポートでみますが、要は足しやすいけど、

なんか風スースーで寒そうな気もしますわー。

股割れ!

最近入手した古本の

夏の和裁の本の中に書かれていて

どうやってトイレに行くのか???

と、思っていたところです。

和式だと開きやすいのですね。

洋式でしか考えなかったので汚しそうだし

絶対下げた方が早いと思うわという感想だったのですが

股上が深いのですね。

その本で月の物の時用下着が広告で出てて

公開すべきかちょっと悩む。

マモリエプロンとフレンド月経帯ってご存知ですか?

この間ボディに下着着せてアップしているくせに(笑)

最近のものは、素材もよくなってますから、

股割れでもずっと使いやすいと思います。

そのかわり、密着度がたかいでしょうから、

洋式に入るときは、お尻の方からてを回して、

しっかり広げないとですね。

私が嫁入りに持ってきたのは、

分厚いメリヤスのゴム入りで、股部分も厚手の重なりですから、

うっとおしいものでしたよ。

マモリエプロン、フレンド月経帯、写真でだけですが、

知っています。

母の娘のころは、まぁもののない時代でもありましたが、

年頃になって月の物が始まると、赤の木綿と、

赤のネルで、丈の短い腰巻きを縫わされたそうです。

表に沁みたりしないようにと、赤なら、経血のシミがついて、

洗って落ちなくても目立たないから…。

私がちょうどその年頃になった時、あの「アンネの日には」が出ていましたので、それでしたが、

母はずっと薬局で買ってくる普通の脱脂綿でした。

昔の人は、大変でしたよね。