昨日のトップ写真の「こんなしめかたが好き」というのは、

「クロスした感じで締めるのがすき」ということなんですが、

これはなかなかこうはいかないんです。

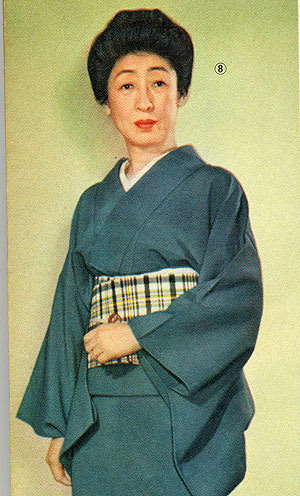

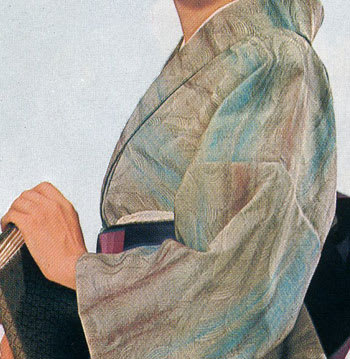

トップの写真はあの「武原はん」様です。この締め方ですがな…いいなぁ。

さて、帯結びですが、本日写真ばっっかしです。

下の写真をご覧下さい。

全部昭和40年始めころの本です。

最初に「手」をどちらがわの肩にかけるか…。

以前「どっちが正解?」と聞かれたことがあります。

正解は…ナシ、これはどっちでもいいわけです。利き手にもよりますし。

しいていうなら、帯を締めるのに「引く」とき、帯が左から右に回る、

つまり最初に右肩に掛ける方向ですね。これのほうが、着物の前の打合せと

同じ方向に帯が動くので、着慣れない人は前が崩れにくいです。

たとえばお太鼓柄の帯で、前柄が上下同じではなく、別の柄のときがあります。

そういう時は「出したい柄が前になるように」しめることで、向きが変わります。

ところで、帯を締めるときのコツ、コレも聞かれたんですがねぇ…。

これはもう習うより慣れろでして、帯の素材とか固さにもよるわけです。

ちょっと昔の帯は、丸帯の重厚さを踏襲しているんですかねぇ、

やたらと厚くて固い、というのがけっこうあります。

実際には、帯は柔らかいほど締めやすい、けど形が作りにくい、ですね。

帯の締め方、ちょっとやってみましょ

それと、これはあくまで私の長年やってきた締め方ですので、

何かご参考になることがあれば…と思います。

お福ちゃんにはかわいそうなのですが、あまり大きな柄でない色の薄いもの

と思って、手にしたのがポリの単…すんません。帯はかがりです。

季節、無視の暴挙…。

左肩に掛けて始めます

折りあげて右へ…ですね。

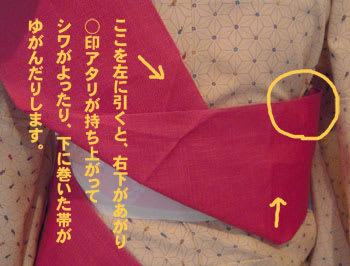

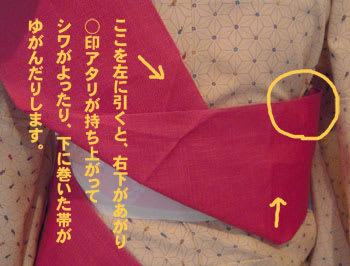

このとき、写真下の指のところを左に引きながら締めます。

上の右向きの矢印は、「手」が立つ感じで、という意味です。

二巻き目の時も、同じように引きます。

帯を締めるときは、帯の下部分だけをを持って締めます。

極端に言うと、プリンをさかさまにした感じに締めあがるように。

下はビッチリ、上はスカスカ、です。

私はいつも帯揚げ止めを使いますのでここでも使います。

仮止め方法の方は、ここからはいつもどおりに。

帯にもよるのですが、「手」を少し左下に向けてさげ、

「たれ」に続くほうは折りあげて、そこをはさみますが、

このとき「手」を左に引くことで「○印」のところが、写真のように

上に上がりやすいです。手を入れて下に押し下げて、

帯の上の線が揃うように納めてください。

「たれ」のほうを広げて帯枕をいれるところを整えます。

帯揚げを掛けた帯枕を「枕受け」にシッカリ載せます。

見やすくするため、帯揚げを掛けていません。

「手」の方を下に下ろし、きれいに折り整えて、始末します。

帯締めをします。

最初に指を入れて下を平らに引き、締めるときも下を引きながら締めると、

ピッタリ合わさり、しかも、指の入る隙間もできません。

締めると脇近くで帯が出てしまう、という方、最初の「指引き」お試し下さい。

つまりこういうことです。

それを逆につかって、わざとゆがめてクロスさせるとこうなります。

これが憧れる締め方でして…。ただねぇ粋なりますからして…。

帯の一番下はウエストではありませんから、きっちり締めても苦しくありません。

またこれは、近く書こうと思っていたのですが、

骨盤が開くのを押さえるので健康にもいいんだそうです。

元々着物というのは服飾の専門家も「たいへん理にかなった健康的な衣服である」

というようなことを書いています。

内臓のある胴体を、昔は幅の広いしごきで巻いたりしていましたが、

これや帯が、内臓下垂を防ぎ、保温をよくする。

サポーターにもなるので、姿勢も保たれ腰を守る…。

いいことづくめですね。実際私も、旅行でずっと着物でも、全く疲れませんし、

腰痛も起きないんです。

さて、そこで、「下はしめるけど、上は緩め」で、

私などは、年齢的にも帯全体が下の方になりますので、

胃の辺りは、広々のすかすかになります。いいポケットです。

こんな感じ…。伊達締めの結び目を上にあげてます。

で、普段着物や、気楽なお出かけの時、或いは「ちと食べすぎたかな」の時は

たまにこうして伊達締めを抜いてしまいます。

(これをするかも、の時は、帯揚げ止めは、伊達締めをはさまないで下さいね)

これをしても、帯揚げ(帯枕の紐)がしまっていますから、

衿元の崩れもそうはありません。心配なときは、やめてくださいね。

若いころはどうしても胸高に帯を締めます。

初めて振袖を着て、やたらとぎゅうぎゅう締められて、

それで着物はもうこりごり、なんてことがありますが、

元々、きつく苦しく着るものではないのですから、

コツをつかんでラクに着てください。

この「ゆったり」で締めると、横から見たとき帯の上部分が出っ張ります。

(すみません、写真撮り忘れてて、帯板抜いちゃってました)

こちらは同じ40年代の写真ですが、スキマがありません。

最近の着物写真は、こんなにキッチリ着なくなっていて、

前にデーンと出てます。30,40年代は、

どうしてもスッキリ・キッチリを追ってましたから、

なんとなくヨユウがなく見えます。

さて、写真ばかりが多い割には、内容薄い記事ですみません。

あの「骨盤を締める」という話は、ダイエットにも通じるお話です。

ただいま途中まで書いてますので…。

「クロスした感じで締めるのがすき」ということなんですが、

これはなかなかこうはいかないんです。

トップの写真はあの「武原はん」様です。この締め方ですがな…いいなぁ。

さて、帯結びですが、本日写真ばっっかしです。

下の写真をご覧下さい。

全部昭和40年始めころの本です。

最初に「手」をどちらがわの肩にかけるか…。

以前「どっちが正解?」と聞かれたことがあります。

正解は…ナシ、これはどっちでもいいわけです。利き手にもよりますし。

しいていうなら、帯を締めるのに「引く」とき、帯が左から右に回る、

つまり最初に右肩に掛ける方向ですね。これのほうが、着物の前の打合せと

同じ方向に帯が動くので、着慣れない人は前が崩れにくいです。

たとえばお太鼓柄の帯で、前柄が上下同じではなく、別の柄のときがあります。

そういう時は「出したい柄が前になるように」しめることで、向きが変わります。

ところで、帯を締めるときのコツ、コレも聞かれたんですがねぇ…。

これはもう習うより慣れろでして、帯の素材とか固さにもよるわけです。

ちょっと昔の帯は、丸帯の重厚さを踏襲しているんですかねぇ、

やたらと厚くて固い、というのがけっこうあります。

実際には、帯は柔らかいほど締めやすい、けど形が作りにくい、ですね。

帯の締め方、ちょっとやってみましょ

それと、これはあくまで私の長年やってきた締め方ですので、

何かご参考になることがあれば…と思います。

お福ちゃんにはかわいそうなのですが、あまり大きな柄でない色の薄いもの

と思って、手にしたのがポリの単…すんません。帯はかがりです。

季節、無視の暴挙…。

左肩に掛けて始めます

折りあげて右へ…ですね。

このとき、写真下の指のところを左に引きながら締めます。

上の右向きの矢印は、「手」が立つ感じで、という意味です。

二巻き目の時も、同じように引きます。

帯を締めるときは、帯の下部分だけをを持って締めます。

極端に言うと、プリンをさかさまにした感じに締めあがるように。

下はビッチリ、上はスカスカ、です。

私はいつも帯揚げ止めを使いますのでここでも使います。

仮止め方法の方は、ここからはいつもどおりに。

帯にもよるのですが、「手」を少し左下に向けてさげ、

「たれ」に続くほうは折りあげて、そこをはさみますが、

このとき「手」を左に引くことで「○印」のところが、写真のように

上に上がりやすいです。手を入れて下に押し下げて、

帯の上の線が揃うように納めてください。

「たれ」のほうを広げて帯枕をいれるところを整えます。

帯揚げを掛けた帯枕を「枕受け」にシッカリ載せます。

見やすくするため、帯揚げを掛けていません。

「手」の方を下に下ろし、きれいに折り整えて、始末します。

帯締めをします。

最初に指を入れて下を平らに引き、締めるときも下を引きながら締めると、

ピッタリ合わさり、しかも、指の入る隙間もできません。

締めると脇近くで帯が出てしまう、という方、最初の「指引き」お試し下さい。

つまりこういうことです。

それを逆につかって、わざとゆがめてクロスさせるとこうなります。

これが憧れる締め方でして…。ただねぇ粋なりますからして…。

帯の一番下はウエストではありませんから、きっちり締めても苦しくありません。

またこれは、近く書こうと思っていたのですが、

骨盤が開くのを押さえるので健康にもいいんだそうです。

元々着物というのは服飾の専門家も「たいへん理にかなった健康的な衣服である」

というようなことを書いています。

内臓のある胴体を、昔は幅の広いしごきで巻いたりしていましたが、

これや帯が、内臓下垂を防ぎ、保温をよくする。

サポーターにもなるので、姿勢も保たれ腰を守る…。

いいことづくめですね。実際私も、旅行でずっと着物でも、全く疲れませんし、

腰痛も起きないんです。

さて、そこで、「下はしめるけど、上は緩め」で、

私などは、年齢的にも帯全体が下の方になりますので、

胃の辺りは、広々のすかすかになります。いいポケットです。

こんな感じ…。伊達締めの結び目を上にあげてます。

で、普段着物や、気楽なお出かけの時、或いは「ちと食べすぎたかな」の時は

たまにこうして伊達締めを抜いてしまいます。

(これをするかも、の時は、帯揚げ止めは、伊達締めをはさまないで下さいね)

これをしても、帯揚げ(帯枕の紐)がしまっていますから、

衿元の崩れもそうはありません。心配なときは、やめてくださいね。

若いころはどうしても胸高に帯を締めます。

初めて振袖を着て、やたらとぎゅうぎゅう締められて、

それで着物はもうこりごり、なんてことがありますが、

元々、きつく苦しく着るものではないのですから、

コツをつかんでラクに着てください。

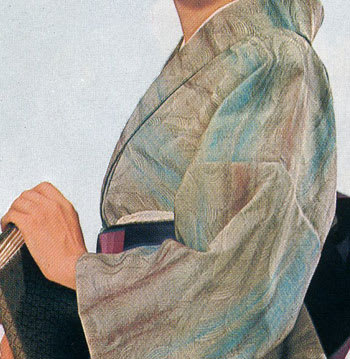

この「ゆったり」で締めると、横から見たとき帯の上部分が出っ張ります。

(すみません、写真撮り忘れてて、帯板抜いちゃってました)

こちらは同じ40年代の写真ですが、スキマがありません。

最近の着物写真は、こんなにキッチリ着なくなっていて、

前にデーンと出てます。30,40年代は、

どうしてもスッキリ・キッチリを追ってましたから、

なんとなくヨユウがなく見えます。

さて、写真ばかりが多い割には、内容薄い記事ですみません。

あの「骨盤を締める」という話は、ダイエットにも通じるお話です。

ただいま途中まで書いてますので…。

伊達締めを外した事があります。

特急電車の中なので身八つから手を入れ、長襦袢にしている伊達締めまで外しました。

多分きつく締めすぎたんでしょうね。

でも、意外と衿元はくずれませんでした。

それ以後、紐は結んだら一度前に引っ張り

下げるようにしています。

最初のテをどちらにして巻くか、ですが、関東は左に載せるタイプの方が多く、関西は右側と聞いたことがあります。夏用の袋帯を関西の古着屋さんから買ったら、私と巻きが反対で、前帯の幅だしが逆になるので、そっとアイロンかけました。絵柄の関係で逆に巻くのも時々しますが、慣れないので、一つずつ頭で確認しながらになってしまいめんどくさいです。

それもかなり幅広く。

これ、背の高い方が前の帯幅を稼ぐためにやっているようなのですが、不思議なことに画像で拝見して全くおかしく無い方と、「ずれちゃってるわ」な方がいるんです。

なんでかなぁ?

とつらつら考えまするに、着ている物の取り合わせや小物の使い方、全体の印象、によるようです。

全体が昭和の着付け風で無い方は決まっちゃうんですけど、昭和の着付け風で前帯だけそれをやっているとチグハグに感じるんです。

って・・・・私の個人的な感覚ですけれども。

全体のバランスって、大事だなぁ、と改めて思った次第です。

余談ですが、最近気になるのは褄を上げて着ないこと(裾真っ直ぐ)と、もう一つ、衿が浮いて見える方がいるんです。

多分、美容衿(?)などの固い芯の所為だと思うのですが、前側で衿が浮いているのは見ているだけで首辺りが痛そうなんですよねぇ。

実際には痛くはないと思いますが~。

カリキュラムでは、教材枕と手結びの両方を教わります。

私は、手結びなら「締めた」という充実感があり、教材枕なら「楽に綺麗に短時間で帯も傷めない」という感想です。

着付けは礼装中心です。学院では教わらないことも多いので、皆さまのブログを拝見し、多くのことを学んでおります。

よく理解できなかったのですが、

今回の‘武原はん’でわかりました。

クロスした帯の締め方と言うことですね。

引き抜きで締めると

否応なしに斜めに下の帯が出てきて

こんな風に斜めになっちゃうんですが・・・

それを隠すのに、私は苦労してます。

でも、そう意味ではないんですよね。

おでかけだからって、はりきりすぎて?

妙にきつく締めたりして、とちゅうで

なんか苦しい…って、ありますね。

抜いてしまえる着物って便利ですよね。

少しでも、なにかてがかりになれば幸いです。

帯の関西巻き、関東巻きは、

今でも男性には強く残っていますし、

芸事をする方は、そうですね。

割とどっちでも…ってのが、一般の女性、

そんな感じがしています。

母は京都育ちのくせして、関東巻きです。

うまくこなせる人と、ただのマネっこに

なってしまう人と、いますねぇ。

バランスとセンスでしょうねぇ。

>褄を上げて着ないこと

コメントでもいただきましたが、

「今年の振袖の流行は、褄をあげない」

みたいな?そんなのもあるようですが、

なんでも「本」の写真がお手本に

なってしまうんですかねぇ。

後ろから見ると、ドラム缶みたいなのに。

あの「美容衿」というのは、

つかったこともありませんが、

着るものに直接ついていない不安定さってのは

ないんでしょうか。

私の中では絶対使いたくないもののひとつです。

「浮く」感覚ですねぇ、学生服のあの

なんでしたっけ内側の、カラーみたいです。

なんでもそうですが、生徒のことを

よく考えてくれるところも、そういう講師も、

さがせばちゃんといてくださると思います。

乱暴な言い方ですが「アタリハズレ」と、

友人が言ってました。お金ばっかり使わされたと。

教える側も学ぶ側も、賢くなければならないと

そんな風に思います。

少し幅広の帯で締めたいと思っても、

どっちも似合わない私です。

黒系の着物に博多献上なんかで…ムリムリ。

武原はん様は、このころの雑誌に

結構登場するんですが、ほんとに素敵です。

こういう束髪もしてみたいのですが、

私がやると、お釜かぶったみたいになるし…。