昨年11月に「古本を買う」を前後編で書いた。その際にも記したが、「注文してもすぐに届く」。最近「山の神」について触れている中で、どうしても読みたい本があった。『山の神信仰の研究』である。同書は伊勢民俗学会 が1966年に刊行したもので、第5回(1966年)柳田(國男)賞を受賞した際の対象業績である。その後昭和55年(1980)に増補改訂版が刊行されていて、大幅に増ページしている。この読みたかった本であるが、県内の図書館で閲覧しようとして検索すると、たった1館しか所蔵していなかった。さらに所蔵しているものの閉架扱いで貸出不可なのだ。541頁にものぼる本だから手元で読みたい。ちなみにその所蔵されている館のものは増補改訂版だった。

そこで検索したのはもちろん古書である。541頁もある本だから高額なことは予想していた。本日現在は初版本は14書店が掲載していて、最安値は8800円。最高値は27500円と幅がある。先日最も安かった1万円以下の書店へ注文したのだが、よく考えると初版本ではなく増補改訂版が欲しい。そこで初版本はキャンセルし、あらためて増補改訂版を探してみた。ちなみに本日の検索では7書店あり、最安値は22000円、最高値は41800円である。この増補改訂版の刊行当時の定価は11800円だった。もちろん当時は消費税の無い時代。

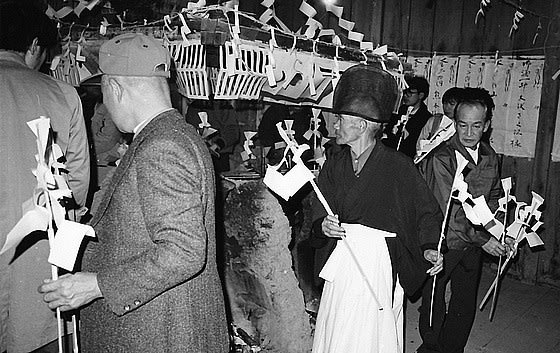

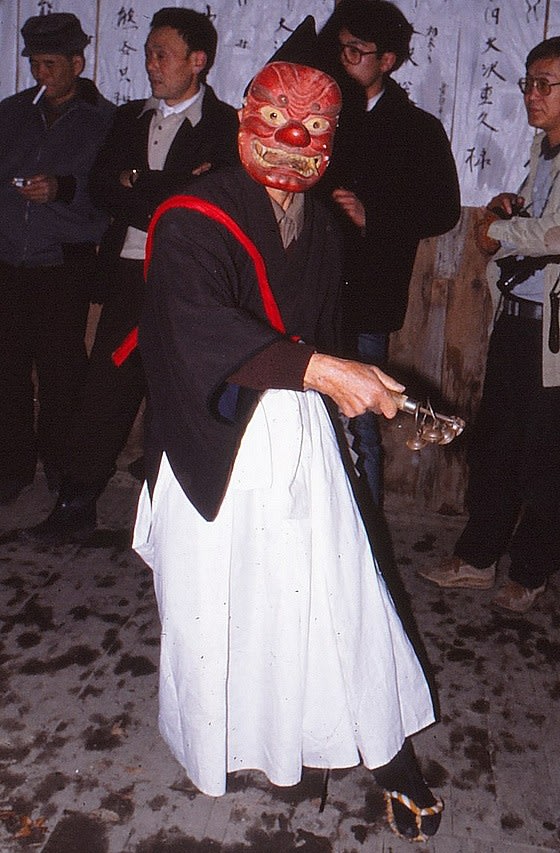

実は堀田吉雄先生の『山の神信仰の研究』という本は、若いころに認識していた。しかしとても購入できる価格ではなく、「買えなかった本」である。堀田先生には会ったことがある、というよりは同じ空間にいたことはある。まつりと同好会の27周年大会が昭和62年3月28日に行われ、その会場に参加されていた(「昭和62年の記憶」でこの27周年大会を触れたと思っていたら、当時忙しくて書いてなかった。かろうじて翌々日の白骨温泉行の記事だけ本日記には掲載されていた)。まつり同好会を主宰していた田中義広先生と堀田先生の交流は深かったと記憶する。堀田先生と言えば伊勢民俗学会であり、『山の神信仰の研究』だった。その本を35年以上経てようやく読んでみたいと思っているわたしの学識の無さは勘弁してもらう。さて、本日検索すると最安値でも22000円なのだが、数日前にはとても安いものが古書一覧に掲載されていた。ただ購入する際にちょっと悩んだ。ようは状態が記載されているのだが、「函(ヤケ・シミ・スレ・少剥し跡・少汚れ)付 本体少ヤケ 小口少シミ・少汚れ 扉頁少シミ 終頁少汚れ 開き癖」とあった。ほかと比べてとても安かったので、かなり傷んでいると推測した。あと心配だっのは、以前購入した本にページの欠損があったこと。実物を見ずに購入するからそういう心配は伴う。とはいえ、傷んでいても読みたいのが優占だから最安値を選択した。そして決裁して書店が送付したのは月曜日の夕方。そして今日着くのである。急いではいないのですぐ着かなくても良いのだが、早さは相変わらずだ。そして何と言っても状態である。古い本だから黄ばんでいるのは当たり前。我が家の書斎に置いてある本だった黄ばんでいる。そして届いた本は予想以上に綺麗。あの状態コメントはまったく気にならない。良い買い物をしたと安堵している。