※ 槍平小屋と南岳小屋を結ぶ南岳新道ですが、標高2100m付近から標高2700mの南沢カール内のトラバース箇所にかけて、雪の影響以外にも木製ハシゴの老朽化、落石による鎖場の破断(二箇所)があり、特に標高2700m付近のトラバース開始箇所(西尾根取り付きの鉄ハシゴ付近)の鎖場の破断箇所では今後も大規模な落石の恐れがあります。悪天候時、稜線からのエスケープルートとして利用されることもある南岳新道ですが、現状では悪天候時に下山ルートとして使用することはお勧めが出来ません。このルートでこれまでに起きている重大事故(死亡事故含む)は、すべて下山時のものです。稜線で悪天候に見舞われた場合は無理に下山を急ぐのではなく、南岳小屋で天候回復を待つ選択肢も加えて下さい。

現状では、お子様や高齢者、極端に荷物量が多い方、登山経験が少ない方などには登り、下りの双方について通行はお勧めいたしません。また、通行される場合はあくまでも槍平小屋から南岳方面への登りルートとして選択して頂くよう、慎重にルート設定して下さい。

南岳新道コース案内はこちら

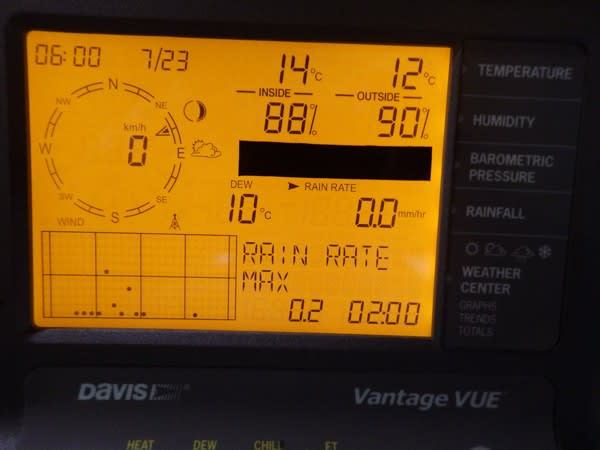

2019年7月23日時点の南岳新道の状況についてお知らせします。こちらは標高2100m付近、南沢(下部)の雪渓の様子です。スノーブリッジが複数箇所にあり、ブロック状に雪渓の崩壊が始まっています。南沢内の夏道の7割程度がまだ雪渓の下です。雪の状態は毎日変化するため、雪渓上に標識を立てることが出来ません。対岸の登山道取り付き点にある標識をしっかり確認して下さい。

標高2300m付近の鎖場。画像で見るよりも急傾斜な場所です。落石被害で鎖が破断しています。

反対方向(南岳側)から見たところ。

鎖を岩に固定するボルトが折れています。この場所は一枚岩が上部まで続いており、落石に注意が必要です。

補修工事も昨年から行われていますが、複数箇所で木製ハシゴの老朽化が進んでいます。使用出来ないものもありますので、いきなり全体重をかけるような使用方法はしないで下さい。

標高2600m付近。救急箱の設置箇所を過ぎると、岩稜帯の急な登りとなります。

ハイマツの尾根道が終わり、再び南沢(上部・標高2700m付近)へ鉄ハシゴを降り、雪渓のトラバースへ向かいます。

トラバース始点付近では、大規模な落石のため、鎖が破断しています。また、上部より新規の落石の危険があります。

雪渓のトラバース距離は現在30m弱ですが、通過用に切ってあったステップ部分が融雪でなくなってきています。ここで滑落した場合、雪渓とガレ場を100m近く落ちていく危険があります。盛夏には完全に雪はなくなりますが、いつ、ということは現段階ではわかりません。通過予定の方は必ずピッケル、アイゼンを携行して下さい。装備の重さが気になるような方は、そもそも南岳新道を登る体力、ルート判断力不足と言えます。山行計画、ルートの再考をお願いいたします。

南岳新道に限らず、現在は登山者の山行記録サイトを始め、様々な情報があふれています。情報収集にあたっては、まず、最新の情報を確認して下さい。次に、内容が客観的であるかどうか、安全登山を第一に考えて発信されたものかどうか(個人山行記録、ブログ、各種SNSでは危険な行動の自覚なく発表されているものもあります)を見極めて下さい。今回の情報は、1996年以降、2019年までに南岳新道を20往復以上歩いた小屋スタッフが記述しています。皆様の安全登山のお役に立てれば幸いです。