【連載】藤原雄介のちょっと寄り道㊾

シングリッシュは素晴らしい

クアラルンプール、コタ・バル(マレーシア)

▲ クアラルンプールの官庁街

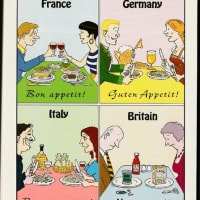

このブログの13回目の記事で「インド英語と『アチャ』に悩む」と題して、インド訛りの英語が如何に聞き取りにくいかについて書いた。今日はそれとは逆に、聞き取りやすくて、しかも分かりやすい英語について話そう。

その前に、(少なくとも私にとって)聞き取りにくい英語を挙げると、米国の南部訛り、インド英語、アイルランド訛りといったところか。逆に、一番分かりやすい英語は、なんと言っても我が同胞が話すジャパングリッシュだろう。

アジア諸国で話される英語も概して分かりやすい。が、シングリッシュについて述べない訳にはいかない。シングリッシュとは、シンガポールとイングリッシュの合成語で、シンガポール、マレーシアで話される英語を指す。

その語彙は、英語、マレー語、タミール語、中国語(主に南方系の広東語、客家語、閩南語)が変幻自在に混じり合い、総てが違和感なく溶け合っている。

初めてシングリッシュに接した時には、その独特な尻上がりのイントネーションと文法無視、時制無視、単語を繋げて、語尾に疑問を表す'kah'を付けたり、強調を表す'lah’を付けると、魔法のように会話が成立してしまう便利な言葉に驚嘆した。

しかし、正直に言えば、品がなく、美しくもなく、英語のようで英語ではないようなシングリッシュに嫌悪感さえ抱いたものである。

が、そんな思いを抱いた若かりし日の自分を今では恥ずかしく思う。彼らは、英語を飼い慣らし、自分達にとって使い勝手の良い道具に仕立て上げたのではないだろうか。

幾つかの慣用句とクセを覚えて慣れてしまえば、こんなに使い勝手のよい「道具=英語」はないのである。視点を変えると、多文化社会であるが故に、共通語を求めた結果であろう。

更に言えば、英国の植民地だったという歴史的背景も与していよう。だが、私は、できるだけシングリッシュに染まらないよう努力していた。シングリッシュの気楽さに慣れてしまうと、せっかく苦労して身につけた British English を忘れてしまいそうだったからだ。

ま、酒を飲んだり、据え付け現場のマレー人達と話す時などは、思い切りコテコテのシングリッシュを使って楽しむことはあったが…。

▲ クアラルンプールのランドマークとして有名なペトロナスタワー

▲ クアラルンプールの中華街

▲ クアラルンプールの中華街

日本人は、英語が下手だと言われる。が、英語が話せなくても、社会生活に全く支障のない国に住んでいることに感謝すべきではないだろうか。とは言え、昨今の日本人の英語能力の低下は深刻である。

EF EPI(英語能力指数=EF English Proficiency Index)による日本人の英語能力をみてみよう。2011年には世界113カ国中14位であった。ところが、2023年になると、なんと87位にまで低下している。わずか12年で73も順位を落とすとは、いったい何が起こっているのか。ただ、この問題は、今日の主題ではないので、又の機会にしよう。

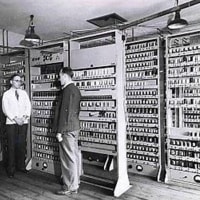

昔々、マレーシアの地方部には送電網が無く、深刻な電力不足が社会問題と化していた。そのため、過疎地域や遠隔リゾート地に工期が短くて、比較的安価なディーゼル発電プラントを設置するのが一大ブームになった。

私も、発電プラントの売り込み、プロジェクト管理などのため、50回以上マレーシアに出張したものである。最盛期には、5つほどのプロジェクトが同時進行していたので、主に現場で建設や機器据え付けの指揮を執るスーパーバイザー(現場監督)が不足していた。

だから、海外経験皆無、英語も全くしゃべれないような人たちが大勢現場に乗り込んでいった。

「それは、大変だったでしょう!?」

と聞かれそうだが、そうでもなかった。

シングリッシュのおかげである。彼らは、文法や発音問題のくびきから解き放たれ、瞬く間に、英語ではなくシングリッシュを使いこなしてしまうのである。

▲発電用ディーゼルエンジンの性能検査に立ち会う筆者(右から2人目)

▲今はなきトライショーに乗る筆者(マレー半島北東部の街コタ・バル)

▲発電用ディーゼルエンジン

設計図面を前にした、日本人(日)現場監督とマレーシア人(マ)技師の会話は、こんな具合だ。

日:This cable, from here to this place. OK kah?(この電線、ここからこの場所までOK?)

マ:Not OK, lah!(ダメ、ダメ!)

日:OK, lah!(いいでしょ!)

マ:No, lah!(ダメ)

日:Then, this way can kah?(それじゃ、こうすれば大丈夫?)

マ:Cannot!(やっぱり。ダメ!)

日:Can lah!(大丈夫でしょ!)

マ:Cannot lah!(絶対ダメ!)

日:Why? Small change has no problem lah?(どうして?ちょっと変更するくらい問題ないでしょ?)

少し説明しよう。「カ=kah」単語の後にくっつけると疑問文になる。「ラ=lah」文の語尾につけると強調を表す。これは中国語の「了」からきていて、語尾を上げると、疑問形になる。

Can, can! Cannot!!もよく使われる。

英語の「Can(できる、可能)」と同じ意味だが、主語、目的語、動詞など一切無視して、can或いはcannot単独で使われるのが特徴だ。市場などでよく耳にする会話は、こんなものだろう。

This one discount, can kah?(これ、値引きしてくれる?)

Cannot!(ダメ!)

Can, can!(ねぇ、まけてよ!)

Cannot lah!(ダメ、絶対!)

Can lah, can lah!(そんなこと言わないで負けてよ!)

OK, OK, can, can, only little bit(しょうがないな。ちょっとだけよ)

うー、まるで犬のけんかだ。

英語の付加疑問文は、don’t you? do you? doesn’t she? does she? isn’t it ? is it?など主語によって人称を使い分けるが、シングリッシュでは、全部 is it?でOK lah!

「ノニー、ノニー=No need, no need」も良く耳にする言葉だ。レストランでアンカービールやタイガービール(マレーシアで有名なビールブランド)のキャンペーンガールがにこやかに、だがしつこく「飲め、飲め」と食い下がって来たときなどに、「No need, No need!」と受け流す。

しかし、殆どの男性は、上目遣いで媚びたような彼女らの視線に惑わされて、ついついOK lah!と頼んでしまいがちだ。

現場監督の中には、簡単なマレー語をあっという間にマスターしてしまう人も沢山いた。何しろ、マレー語は世界で最も簡単な言語と言われることもあるくらいで、時制も動詞の活用もないから、単語さえ覚えれば文章を作れるのだ。名詞を2つ並べさえすれば、動詞になったり、複数形になったりする。

ご存じの方も多いだろうが、jalanは「道」という意味だが、jalan jalan だと「散歩する」になる。同じように、Projek(英語の project)を2つ並べてprojek projek にすると、英語でいう projects になってしまう。

ところで、日本語でも名詞を2つ並べると複数形になるのだが、その適用範囲が昔から分からず、気になって仕方がない。例えば、人々とは言うが、猿々、犬々、猫々とは言わない。木々とは言うが、岩々、石々とは言わない。山々とは言うが、川々とは言わないし、池々とも言わない。

これらの文法的規則性は、知らないが、何となく身に染みこんでいる日本語のリズム感によって重ねて良い名詞とダメな名詞を何となく判別している。どなたか、ご存じの方がいらっしゃれば是非ご教示願いたい。

【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】

昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。