CJ3A-J1,J2でも書くことがありすぎます。バラバラの情報を纏めてゆくと分かりやすくなります。本当に石川先生は素晴らしいお仕事をされたと思います。感謝しております。今回は、最終ということもあり、当時インタビューされたであろうキーマン達から聴取された内容を項目ごとに再整理してみます。やはり人から口頭で収集された情報は説得力があります。

《1950年6月朝鮮戦争という時代背景》

中略、結局ウイリス社が選ばれた。当時の状況から言ってこれは必然的であった。自動車と言えば公共的な輸送機器であり、個人が所有して利用するなど一般には考えられなかった時代である。東海道も長距離を走るのはトラックばかりで、その道路も4トントラックがギリギリすれ違える悪路であった。民間ニーズをあてにした乗用車生産など夢のまた夢という時代であった。フォルクスワーゲンなども日本の道路事情を見て、ノックダウンをしても自社製品に適さないと恐れをなしたという話もある。そんな中で、悪路に強く、無駄な飾りを除いたジープは、ただ単に三菱内部だけでなく、一般においても、まさしく当時の日本にピッタリな車だと受け取られていたのである。今なお多くの人々が憧憬を込めて語るように、全国通津浦々を軽快に走り回ったジープは、今日のスーパーカーにも匹敵したのであり、その意味で三菱は国産化によって当時の人々の夢をかなえたと言って過言ではない。

《CJ3A-J1,J2の外色》

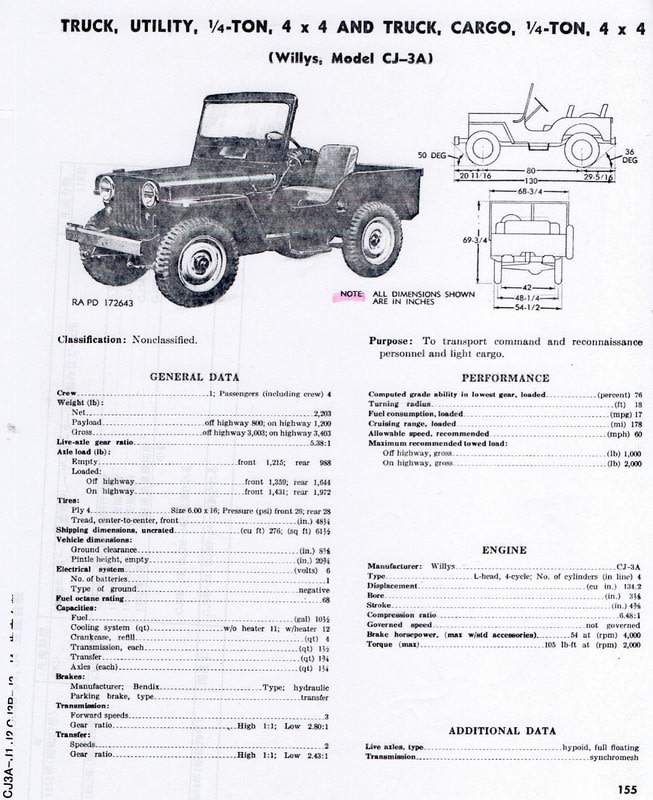

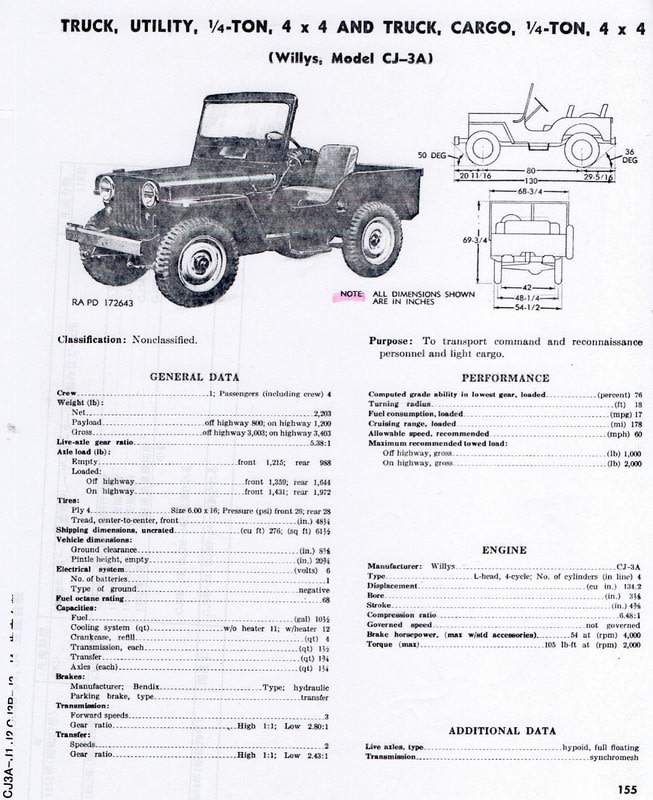

中略、また1952年(昭和27年)12月には最初のCJ3Aが名古屋港に到着した。当時の輸入税はトラック15%、乗用車30%で、パッキングリストには“CJ3A,1/4ton 4x4”としか書いていないから、税関でもどちらかわからなかったらしい。リヤシートが前向きだから乗用車だと決めつけられて、呼び出された倉敷フレーザーの担当者は弱ったという。1953年(昭和28年)2月、3月には、ノックダウンが開始され林野庁へ54台のCJ3A(ボディは黄色、6V電装)を納入し、これをJ1と呼んだ。さらに3月から保安隊(受注段階では警察予備隊)向けに500台(ボディはオーウンブラウン、12V電装)を生産し9月までに納入。これをJ2とした。

残念ながら、当時の色はカラーサンプルからは見つけられませんでした。

《CJ3A-J1,J2の組み立て用部品の日本国内での調達》このあたり流石に石川先生の調査力は凄いと思います。

中略、J1,J2のノックダウンに関して、エンジンをはじめとして、ほとんどすべてを輸入に頼ったと一般に信じられているが、当時は外貨節約の時代でもあり、国産化計画を最大限に織り込まないと通産省からクレームのつく頃だった。そこでボディ関係の板金物はJ1から既に国産化されることとなった。前組を千葉の日本建鉄が作り、リヤボディやフードなどは岐阜の東洋工業(現在の東洋工機)などが作った。実際に携わった人の話だと、『新品の鋼板に歪が多くてベッコン、ベッコン。まず歪取りが一仕事。上役が直径100㎜くらいの鋼管を馬(木製)の上にのせ、曲げ加工の治具を作りました。鉄はハサミで切り、シャコマンで押さえ、手で押すというやり方です。1.2㎜の板厚をガスであぶって、ハンマーでフランジを叩き出すのだから1日15-20台分も作ったら人間が参ってしまいます。完成した部品は矢崎工業へ送り、そこでリアボディが組まれました。』といった状況だったらしい。日本建鉄も東洋工業も、担当者が名古屋製作所組立課の課長に呼び出されて、ボディ部品がさっぱり合わないと叱られていたという。ちなみにタイヤは民需の120台を除いて全部横浜ゴム、幌は初めから小川テント製であった。

もう少し続きます。

★三菱ジープ互助会★

代表発起人J57改@日野市

当方へのアクセスは、jeep-gojyokai@crux.ocn.ne.jp

塩井まで。

《1950年6月朝鮮戦争という時代背景》

中略、結局ウイリス社が選ばれた。当時の状況から言ってこれは必然的であった。自動車と言えば公共的な輸送機器であり、個人が所有して利用するなど一般には考えられなかった時代である。東海道も長距離を走るのはトラックばかりで、その道路も4トントラックがギリギリすれ違える悪路であった。民間ニーズをあてにした乗用車生産など夢のまた夢という時代であった。フォルクスワーゲンなども日本の道路事情を見て、ノックダウンをしても自社製品に適さないと恐れをなしたという話もある。そんな中で、悪路に強く、無駄な飾りを除いたジープは、ただ単に三菱内部だけでなく、一般においても、まさしく当時の日本にピッタリな車だと受け取られていたのである。今なお多くの人々が憧憬を込めて語るように、全国通津浦々を軽快に走り回ったジープは、今日のスーパーカーにも匹敵したのであり、その意味で三菱は国産化によって当時の人々の夢をかなえたと言って過言ではない。

《CJ3A-J1,J2の外色》

中略、また1952年(昭和27年)12月には最初のCJ3Aが名古屋港に到着した。当時の輸入税はトラック15%、乗用車30%で、パッキングリストには“CJ3A,1/4ton 4x4”としか書いていないから、税関でもどちらかわからなかったらしい。リヤシートが前向きだから乗用車だと決めつけられて、呼び出された倉敷フレーザーの担当者は弱ったという。1953年(昭和28年)2月、3月には、ノックダウンが開始され林野庁へ54台のCJ3A(ボディは黄色、6V電装)を納入し、これをJ1と呼んだ。さらに3月から保安隊(受注段階では警察予備隊)向けに500台(ボディはオーウンブラウン、12V電装)を生産し9月までに納入。これをJ2とした。

残念ながら、当時の色はカラーサンプルからは見つけられませんでした。

《CJ3A-J1,J2の組み立て用部品の日本国内での調達》このあたり流石に石川先生の調査力は凄いと思います。

中略、J1,J2のノックダウンに関して、エンジンをはじめとして、ほとんどすべてを輸入に頼ったと一般に信じられているが、当時は外貨節約の時代でもあり、国産化計画を最大限に織り込まないと通産省からクレームのつく頃だった。そこでボディ関係の板金物はJ1から既に国産化されることとなった。前組を千葉の日本建鉄が作り、リヤボディやフードなどは岐阜の東洋工業(現在の東洋工機)などが作った。実際に携わった人の話だと、『新品の鋼板に歪が多くてベッコン、ベッコン。まず歪取りが一仕事。上役が直径100㎜くらいの鋼管を馬(木製)の上にのせ、曲げ加工の治具を作りました。鉄はハサミで切り、シャコマンで押さえ、手で押すというやり方です。1.2㎜の板厚をガスであぶって、ハンマーでフランジを叩き出すのだから1日15-20台分も作ったら人間が参ってしまいます。完成した部品は矢崎工業へ送り、そこでリアボディが組まれました。』といった状況だったらしい。日本建鉄も東洋工業も、担当者が名古屋製作所組立課の課長に呼び出されて、ボディ部品がさっぱり合わないと叱られていたという。ちなみにタイヤは民需の120台を除いて全部横浜ゴム、幌は初めから小川テント製であった。

もう少し続きます。

★三菱ジープ互助会★

代表発起人J57改@日野市

当方へのアクセスは、jeep-gojyokai@crux.ocn.ne.jp

塩井まで。