書道教室は、コロナのせいでここ1年間休止しています。メンバーが平均70歳の年寄りばかりなのでやむを得ないのです。今年は作品作りをメインに活動するつもりでいたことは、このブログに書きました。そして、作品作りに必要な落款を入れるための「篆刻印」に魅了されて「木乃伊取りが木乃伊になって」いることも。

先月だけで80本ほど印を彫りました。そのほとんどが摸刻であります。古代から100年ほど前に彫られた中国の官印や古璽印を片っ端から真似て彫るという作業で、印面磨きも仕上げも省略し、時間をかけないで数をこなすのです。

一方、勿論書の稽古も欠かしておりません。方針を転換して(作品作りのことは忘れて)、只管半紙に「臨書」する毎日であります。篆刻印を上達するのに欠かせない篆書体をしばらく書いておりましたが。ちょっと飽きてきたので目先を変えて草書体を稽古しています。その古典は「十七帖」です。

ワタシが書道教室で学び始めて数年、先生から出された草書臨書用のお手本は「孫過庭 書譜 」でありました。これを1年ほどやってから篆書や隷書にすすみ、仮名を学んでまた楷書(九成宮礼泉銘)からやり直すという按配です。

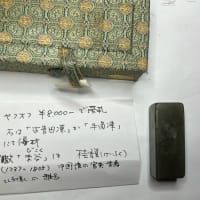

ヤフオクで何度も安く落札してきた書道関連本にもこうした臨書用の書物がいくつも含まれております。古本で一番一般的に流通しているのが二玄社の法帖 、春潮社の展大法帖あたりです。ワタシのところにもこれが20冊以上あります。皆さんこれで学ぶので妥当なところです。

それでふと気づいたのが「十七帖」、少なくとも手元に春潮社、鳴鶴先生臨書、(中林)梧竹臨書精選の3種類あるということです。無数にあるはずの書道古典の中、ワタシのわずかな所蔵品にそれだけあるということは、この「十七帖」がいかに書道家さんにとって、草書を学ぶ上で欠かせない名筆・古典であることを物語っています。

十七帖は言わずと知れた「書聖 王義之」が書いた膨大な書簡の一部で、王義之フリークの唐・太宗によって収集されました。そのうちの30品弱が、巻物になり、以後草書の手本として広く複製が出回ったのだそうです。これが今でも草書のバイブルとして重用されてきたのです。ワタシがヤフオクで落札した、明治の三筆の中の日下部鳴鶴先生・中林梧竹先生の臨書が発刊されているのも何の不思議はありません。石に刻まれたその王義之の筆意・書法を学んだ名人の書風が加わり、さらに磨き解釈されて紙に書かれた一流の手本なのです。

ちょっと調べてみると、ワタシの師「藤原先生」に進められて1年稽古した「書譜」は、草書を学ぶ上で入門書としてはとても優れていて、まずこれを勉強したうえで「十七帖」にかかるのがいいという説が有力です。先人たちの残したレールを偶然とはいえ図らずもぼちぼちと辿っているというようなことでしょうか。

梧竹・鳴鶴両先生の臨書本をじっくり臨書するのが草書習熟の王道だろう、と勝手に考えております。下は、昨日書いた練習作拙い書でありますが、練習のおかげで、これでもだいぶまともになってきたんです。