私は二人の老いた人たちに育てられました。二人ともいいときだったとしてもあまり同情的になったことはなく、頑固で不寛容な人間にすっかり出来上がっている人たちでした。二人とも10歳の子供とか15歳の少女は、自分たちと同じくらい年をとっていて、赤ちゃんと同じくらい幼いという矛盾した考えを持って行動していたようである。つまり、その子は自分たちが持っていない願望や嗜好を持つべきではなく、しかし、幼児ほどにも独立した存在としての権利を持つべきではないということである。

『赤毛のアン』の作者、ルーシー・モード・モンゴメリは、物心つかないうちに

母を亡くし、祖父母に育てられました。父親は再婚して一時その継母と一緒に

住みましたが、うまくいかずに祖父母のもとに戻りました。

しかしその祖父母もなかなか難しい人たちで、モンゴメリは上のようなことを

日記に書いています。まあ大人は「もう子供じゃないんだから」と「子供の

くせに」の両方とも同時に使い分けるものです。

長生きしたモンゴメリのバーちゃんは、かなりの曲者だったようです。

ある日、モンゴメリは学校に行くとき、おぞましいエプロンを着させられました。

「袖」がついているという屈辱的なもので、他の子と違っていたので拷問のような

苦悩に耐えなければならなかったとか。

エプロンに袖がついているって、割烹着みたいなデザインかしら。とにかくクラスで

ひとりだけ違った形のエプロンを着るのは地獄の苦しみだったわけで、バーちゃんは

そんなことは気にもかけずに「これでいいよ!」とやったのでしょう。

私も小学校で使う縦笛を準備するとき、兄ちゃんのおさがりで十分、と言われたの

ですが、それは引っ越してくる前の学校で使っていたやつで、みんなが持っている

のとは違うデザインでした。なので「やだやだやだ!」とごねた記憶があります。

クラスのみんなは茶色いのに、俺だけ白いのって・・・。

袖つきのエプロンは、モンゴメリに「人間の我慢の限界」を教えてくれたそうです^^;

もうひとつ、モンゴメリのバーちゃんは、孫には通学時に「ボタンつきのブーツ」を

はかせたそうです。他のみんなは裸足なので、モンゴメリはものすごく嫌だったそうです。

「足を怪我しちゃ大変だから、必ずこれを履いて行きなさい!」と妥協の余地なし。

子供の気持ちを理解せず、それで押しつけてくるという頑固な独裁者!ほとんど虐待。

しかし、モンゴメリは大人になってから、当時の友達に「あの立派なブーツがうらやまし

かった」と言われたのでした(^益^)w

私がむかし3歳だったことがあるからって、ほんとにもう私が3歳以上に

ならないって思うのはおかしいわ。いつかは大きくなったってことにして

ほしいものだわよ。

親から見れば、子供はいつまでも子ども扱い。私の知っている60過ぎの

ハゲてきているおっさんは、いつも威張ってる医者ですが、母親から

「しげるちゃん♪」と呼ばれており、いまだに甘やかしている子供の

ように扱われています。

私も小学校の担任の先生に会ったときは、いつも怒られていた記憶が甦り、

声をかけられたら「ハイ」と小さくなって返事をしました。いくつに

なっても頭が上がらないというわけだ。

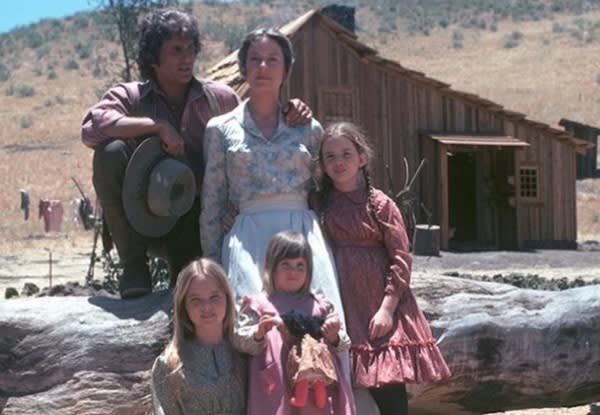

ちなみに最初の引用は、ローズ・インガルス・ワイルダーという当時かなり

名の知られた38歳のアメリカ人作家で、第一次世界大戦後のヨーロッパを

取材するために赤十字からパリに派遣され、その後ヨーロッパ中を巡って

帰国したあと、故郷のアメリカ西部にある実家に帰ってきて、母親とやり

あった手紙です。

その母親はローラ・インガルス・ワイルダー、かの有名な「大草原の小さな

家」を執筆した作家で、当時57歳でした。

38歳にもなったら、子ども扱いされて腹も立ったのでしょう。でも子供

のほうだって、いつまでも甘ったれてみたり、親がいつまでも若いと思って

たりするもんですからねェ。(^益^)w

緊急事態宣言を受けて、こんな貼り紙が出されたとニュースで話題になっていました。

コメント欄には「二度と行かないぞ」という腹を立てた言葉がズラリ。私もこういう

貼り紙でがっかりしたり、ドアを開けたら店主が知らない顔と見るや入店を断って

きたりという不愉快な経験が何度かあります。まあ断るも自由、行かないも自由か。

先日、池袋の小さな居酒屋で飲んでいました。数人で満席の店で、このところ何度か

最初から最後までひとりでした。2日間誰も来ない日があったとか。その日も俺ひとり

で飲んでいると、若者2人が入ってきました。初めてだそうです。陽気ににぎやかに

話しており、店が久々にうるさくなりました。本来こうなんですけど。

狭いところでワイワイやられると、嫌だな~という気持ちになってしまいます。

こいつらはコロナ陽性じゃないだろな、と若干気になる。不思議なことに、常連の

よく見る顔だと、あまりそうは思いません。確率は変わらないはずなのに、知らない

連中とは接触したくない気がする。

というわけで、「一見さんお断り」という気持ちはわかるな。断りたい気持ちもわかるし、

断られての嫌な気持ちもわかるねえ。ギュウ詰めのバスや電車に乗るとき、ドアの前だと

乗っているやつに「おら、詰めろよ」と思うが、乗った瞬間に、これから乗ろうとする

やつに「次にしろよ」と豹変するのと同じではないか。

ギスギスした環境になると、人間の嫌な面が出てきます。出ないようにせんと~w

たまに一緒にワインを飲む人が、「テレビで、1本400万円のワインを見たよ」と

驚いていました。アンリ・ジャイエか?一生飲むことはないのは確実。しかしもっと

高いのがあるはずだ、と思って「ロマネコンティ」を検索し、さらに「高い順」に

してみたら、コレが出てきたわけです。0の数を数えてみんしゃい。

3Lの大瓶とはいえ、1本の酒にこういう値段がつきますかー。400円の牛丼を毎日

食って、226年ぶん。私は安い居酒屋に行って3000円くらい払ったりしますが、定休日の

日曜は休んで、盆暮れも休まずに毎日行ったら、35年ぶん!1万1千回!若者が定年

退職するまでくらいじゃねーか。

1945年といえば、原爆の落とされた年ですよ。ワイン畑は戦争で荒廃し、働き手も

いないからワインはほとんど造られなかったとか。しかしなんとその年は気候が

良くて当たり年。品質が良いうえに本数が少ないもんだから、値段が上がったわけだ。

それにしてもだよ、1日の重労働で1ドルしか稼げないビンボーな人の900年ぶんの

賃金が1本の酒ときたもんだ。まともな労働の対価じゃないよ、この金額。

金があふれている。

金っつ~のは、価値を交換する道具だ。山で狩りをするやつが1匹のウサギを持って

きたら、海でカツオを獲ったやつと交換する。漁師は海がシケで船を出せないときも

腹は減るから、ウサギをもらっといて金を払う。山が大雪で猟ができないとき、その

金を払ってカツオをもらう。山の薪、海岸の貝とか大きな鹿、マグロなんかだと

価値が違うから、貨幣は交換に便利だ。金ってもともとそういうもんだろ。

しかし、資本主義というやつがこの世界に蔓延し、バカな首相も「輪転機をフル回転

させて金を刷りゃ景気がよくなるんだよ」とお金をじゃぶじゃぶ発行するもんだから、

金というものがどんどん投機の対象となる「商品」になってきた。ミヒャエル・エンデ

も困ったもんだと指摘しています。

お金は手堅い預金で利子がつきます。もうちょっと投機的なものだとリスクも上がり

ますが、利益も上がる可能性が高い。長い目で見て、平均3%ぐらいで回るとしましょう。

100万円だと、1年間で3万円に過ぎませんので、飲んだら終わりですなあ。しかし

1億円もっているやつだと300万円だぞ。ちょっとしたサラリーマンの年収が、何にも

しないのに入ってくるんだぞ。まさに不労所得。それ、誰が払ってるの?

10億円持っているやつなんて、いまや珍しくもないんだろうが、利子が年に3000万円

だぞ。その金がまた利子を生む。利子が利子を生んで、加速度的に増えるんじゃ。

山でウサギもとらずに、海で魚もとらずに、人が一生働いた分の金が、何にもせんのに

入ってくるのよー。誰が払ってるの?

そういうやつらがワラワラいるもんだから、一本の酒が3億円にもなるんだろ。

俺は100万円の束を持ったことがあるが、月に3万円のこずかいだったら3年分だよ。

それが10束だったら30年分、ショルダーバッグにぎっしり。

しかし3億って、でかいダンボール3箱ぶんだから、とてもじゃないが持てないぞ。

それがワイン一本じゃー。

グラスに注いで「飲んでいいよ」って言われたらどうしますか?

「これでいくらぶんかな」って思うでしょ。

「俺のこずかい何年分」とか考えたら、きっと旨くね~ぞ♪