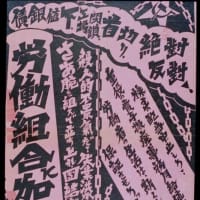

上・九州労働者大会「宣言」より(1920年9月24日)

亀山炭坑第一次、第二次争議 1925年の労働争議 (読書メモ)

参照「協調会史料」(亀山炭坑稼動者賃金値下発表ノ件)

「九州炭礦労働運動史覚書・筑穂炭山を中心として」田中直樹

1、はじめに

(「九州炭礦労働運動史覚書・筑穂炭山を中心として」田中直樹より参照)

https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/BN01735019-00000005-0147.pdf?file_id=121669

1920年(大正9年)の八幡製鉄所大ストライキ以後、九州の各炭坑会社は、労働運動を蛇蝎のごとく嫌悪し、圧迫を強めた。「赤色労働者」とみなされた炭坑労働者は、即座に解雇された。労働組合が宣伝ビラを炭坑労働者の住宅・納屋に忍びこみ配布させないため、各炭坑会社は、警官と一体となり昼夜納屋でゴロツキの警務を巡回させ、ビラ配布の組合員をみつけるや暴力で撃退した。ビラを配布に行く組合側もこのゴロツキをたたき伏せる覚悟でいくのであった。各炭坑には「請願巡査派出所」が必ず設置されるようになり、この費用は、各炭坑の資本家が負担した。労働運動家を常に警官が尾行し、その行動を警察より炭坑側に通知してその労働者をクビにさせた。また炭坑側が雇った反動団体、暴力組織が地域を跋扈した。炭坑資本家同士で密接に連絡し労働運動に徹底的弾圧で臨んだ。労働者に届いた手紙など親書を炭坑事務所で開封することまで強制した。

しかし、1920年(大正9年)、全国坑夫組合、大日本鉱山労働同盟会、友愛会鉱山部が合同し、全日本鉱夫総連合会が設立されるや、九州の炭坑労働者は次々に決起した。1922年(大正11年)大辻炭坑で浅原健三らが八幡製鉄所争議で壊滅した組合組織再建をかけた闘いを起こすなど、1920年の香焼炭坑、第二旭炭坑、1924年小田軍理利、と事件が続いた。

浅原健三らは、1923年(大正12年)北九州機械鉄工組合を設立し、九州鉄工組合八幡支部、同技光支部、同戸畑支部、九州硝子工組合牧山支部、九州合同労働組合、福岡合同労働組合等で日本労働総同盟九州聯合会(執行委員長浅原健三)とした。

1923年(大正12年)、九州炭坑夫組合が結成され、炭坑組合は、きわめて短期間の間に九州各地で精力的に労働争議を指導した。1924年(大正13年)沖の山炭坑争議、1925年(大正14年)貝島大之浦第二抗争議、東邦亀山炭坑争議、松島炭坑、別子銅山争議(~26年)、1926年再び松島炭坑争議。

しかしながら1925年(大正14年)の総同盟分裂の後、日本労働総同盟九州聯合会(執行委員長浅原健三)は、総同盟中央委員会から評議会に共鳴したからと解体を命じられ、執行委員長浅原健三が除名されるなど、その後九州の各労働組合は四分五裂した。翌1926年(大正15年)九州聯合会執行委員会は総同盟を脱退決議した。

日本鉱夫総連合会は日本鉱夫組合と改組、それと同時に九州炭坑夫組合を日本鉱夫組合九州聯合会と改称した。この頃の九州における炭坑争議の多くが惨敗した。そのため、炭坑労働者の中で総同盟への批判が強まった。

2、亀山炭坑第一次、第二次争議

(「協調会史料」亀山炭坑稼動者賃金値下発表ノ件より参照)

福岡県志免町の亀山炭坑は東邦炭坑株式会社が経営し、労働者885名が働いていた。1925年6月、亀山炭坑は不況を理由に賃金値下げを強行してきた。これより先、採炭労働者田中源七など6名は、「修養会」なる組織に50名の仲間を集め労働組合結成を目指していた。一方的な賃下げに怒る労働者の動きはますます活発化してきた。

亀山炭坑第一次争議

労働運動を嫌悪している会社は、8月9日、この6名を突如、炭坑の平和を壊す者として解雇してきた。この夜亀山炭坑労働者は以下の要求を決定し交渉委員5名を選出し、翌10日、50余名亀山炭坑労働者は断固としてストライキで立ち上がった。

要求

一、賃金3割の値上げ

一、8時間労働制の実施

一、公休日を毎週一日に確定すること

一、ボタ引きを公正にすること

一、抗木を充分に下すこと

一、各抗に人道を設置すること

一、配給所の物品を値下げすること

一、機械や通気が原因で事業に支障が起きた時は、相当の賃金を支払う事

一、抗夫社宅の修繕

一、解雇手当の制定

一、炭夫らの居残り30分を「1分(いちぶ)」とすること

一、解雇者の復職と争議で絶対に犠牲者を出さないこと

大正14年8月12日 争議団

(炭坑12社の調停により争議解決)

亀山炭坑はこの労働者の要求には絶対に応じないと表明した。しかし地域の12社の各炭坑会社は、この亀山炭坑のストライキは、たちまち他の炭坑労働者全体に重大な影響を及ぼすだろうと大きな危機感を持った。スト開始の翌日11日、12社全炭坑会社の人事主任会を急遽開催し、「粕屋人事会」と称して、亀山炭坑争議の調停に乗り出すことを決定した。粕屋人事会の意向を亀山炭坑の本社、東京の東邦炭坑株式会社も了解した。粕屋人事会の調停により、亀山炭坑は争議団に対し、被解雇者6名の移籍料として600円を支出することと以下の合意内容で、翌12日円満解決となった。争議団はただちに解散式を執り行った。

合意内容

一、亀山炭坑は争議団に対し被解雇者6名の移籍料として600円を支出する

一、公休日を原則として毎週日曜日と定め、業務の都合で繰り上げ繰り下げる

一、ボタ引きを公正にする

一、会社は抗木を充分に入れる

一、人道設置を徐々に着手する

一、配給所の物品について、会社は世間一般の時価を調査し時価と同じくする

一、機械や通気が原因で事業に支障が起きた時は善処する

一、社宅修繕は実行する

一、解雇手当を設定する

一、炭夫らの居残り30分を「1分(いちぶ)」として残業代を計算する

亀山炭坑第二次争議

(60名ストライキ)

第一次争議が一旦は解決したが、その後亀山炭坑側は一向に約束を実行をしようとしなかった。それどころか組合員への圧迫や弾圧がひどくなってきた。8月27日には、ある上司が労働者をひどく脅す事件が勃発した。その夜約30名の労働者は集合し、あらたな要求書と28日からのストライキ突入を決めた。8月28日60名がストライキに決起した。

(大量解雇攻撃と110名スト)

8月30日、会社はスト参加者32名を一挙に解雇してきた。しかし、9月1日には、逆にスト参加者は110名に増え、組合は示威運動、演説会を行った。

(竹槍事件)

9月2日スト第7日目に「竹槍事件」が起きた。箱崎署員が深夜の視察警戒中、争議本部裏にて争議団幹部らが密かに、「竹槍をもって炭坑に突入する」と密談をしていることを、もれ聞いた。3日早朝警察は、関係者を急遽検挙し捜査したところ、会社、争議団双方から「竹槍」などが発見された(会社竹槍4本、争議団同9本とトビ首2本)。この竹槍検挙事件に対し、日本労働総同盟鈴木文治会長ら幹部が内務大臣と警保局長を訪問し、会社の横暴と暴力について詳細に事情を説明した。

9月4日に、会社は更にスト参加者21名を一挙にクビにしてきた。

(松本治一郎に調停を依頼)

9月7日、総同盟より麻生久の来援があり、10日労資代表の交渉が開かれた。

9月12日、争議団は、水平社九州聯合会執行委員の松本治一郎に調停を依頼し、一方会社側も粕屋鉱業組合に調停を懇請した。13日以降交渉を重ね、ようやく9月30日午前3時半に合意が成立し、労資の手打ちとなった。

解決条件

〈会社は、解雇された独身者15名に解雇手当一人20円を支給し、松本治一郎がこれを引き取り、残り38名を鉱業組合において亀山炭坑以外の炭坑に抽選をもって割り当てることとし、もし帰国又は他に転業する場合は会社が旅費など実費を家族数に応じて支給する〉

大量解雇を認める敗北であった。争議団は午前5時解散式を行った。