1月18日は世襲制の『本因坊』の最後の『本因坊秀哉』先生の命日です。

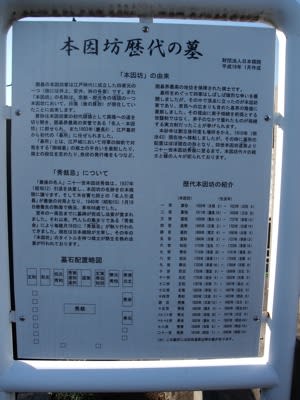

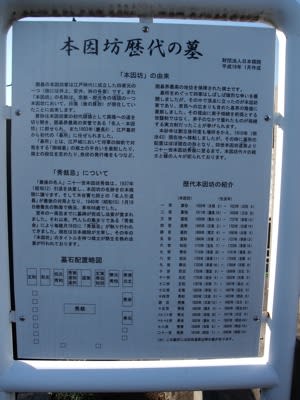

毎年、巣鴨の本妙寺にて現本因坊が祭主となり(山下道吾本因坊)本堂でお経を上げて頂き、

その後お墓参りをします。

青空が広がる良い冬日でした。

多くの大先輩が眠る墓石の前で、日本が培った『日本の碁』の大切さを改めて心しました。

The 18th of January was the anniversary of the death of the last hereditary "Honinbo", Honinbo Shusai.

Each year, there is a ceremony with the current Honinbo (Keigo Yamashita Honinbo) as the leader.

After the sutra is read, we made a visit to the grave.

The sky was clear and beautiful.

***西欧の囲碁プレイヤー達の間では川端康成著『名人』が国内より読まれているように感じます。

皆さんも是非、一読を。今の世界の囲碁界に通じることも多々あると感じています。

ウィキペディアより参考に。

1874年6月24日、東京に生まれる。父は内務省勤務の田村保永、伯父は貴族院議員でシーメンス事件での弾劾演説で知られる村田保。保寿は父の趣味の影響で囲碁を覚えた。

1885年、11歳のときに方円社に入塾。当時の住み込みの塾生は、塾頭の石井千治、道家富太、杉岡榮治郎、田村保寿の4人だった。田村は、石井千治、杉岡榮治郎とともに方円社の三小僧と呼ばれた。

本因坊秀哉時代 [編集]

1907年、田村は本因坊継承の運動を盛んに行っていたものの結局秀栄は後継を決めないままに死去。後継者問題で本因坊家内は大いにもめ、田村は孤立無援に追い込まれた。この事態を収めたのは、16世本因坊であり、秀栄の弟の秀元であった。秀元は一旦20世本因坊に就き、1年後田村に本因坊を継がせることでこの事態を収拾した。

1908年、34歳で21世本因坊秀哉となる。その後、周りに自分の実力を見せ付けるように他の一流棋士達を先二以下に打ち込む。1910年、『新案詰碁死活妙機』(吉川弘文館)を出版。

1914年、41歳の時に名人位就位。名実ともに棋界第一人者になる。1926年、日本棋院対棋正社の対抗戦で、雁金準一と対決。石取りの名局と謳われたスリリングなねじり合いの末に勝利し、不敗の名人の名を高めることとなった。1933~34年、読売新聞主催の「日本囲碁選手権手合」に優勝した呉清源五段と向先で対戦、2目勝ちを収める(後述)。

1936年、秀哉は日本棋院に本因坊の名跡を譲渡。世襲制ではなく選手権戦によって本因坊を決める本因坊戦が誕生する。秀哉は後継者として愛弟子の小岸壮二を考えていたといわれるが、意に反し小岸は夭折した。次には前田陳爾に望みを託したが、木谷実、呉清源の活躍の前にその夢も消えた。秀哉には自身の経験から実力第一位のものに本因坊の名を継がせたいという強い思いがあり、本因坊位の世襲制廃止に踏み切ったものと言われる。

1938年、秀哉は引退を決意。木谷実との歴史に残る引退碁を打つ(後述)。1940年1月18日、実力制初代本因坊の決定を見ることなく死去。歴代本因坊が眠る本妙寺に葬られた。

毎年、巣鴨の本妙寺にて現本因坊が祭主となり(山下道吾本因坊)本堂でお経を上げて頂き、

その後お墓参りをします。

青空が広がる良い冬日でした。

多くの大先輩が眠る墓石の前で、日本が培った『日本の碁』の大切さを改めて心しました。

The 18th of January was the anniversary of the death of the last hereditary "Honinbo", Honinbo Shusai.

Each year, there is a ceremony with the current Honinbo (Keigo Yamashita Honinbo) as the leader.

After the sutra is read, we made a visit to the grave.

The sky was clear and beautiful.

***西欧の囲碁プレイヤー達の間では川端康成著『名人』が国内より読まれているように感じます。

皆さんも是非、一読を。今の世界の囲碁界に通じることも多々あると感じています。

ウィキペディアより参考に。

1874年6月24日、東京に生まれる。父は内務省勤務の田村保永、伯父は貴族院議員でシーメンス事件での弾劾演説で知られる村田保。保寿は父の趣味の影響で囲碁を覚えた。

1885年、11歳のときに方円社に入塾。当時の住み込みの塾生は、塾頭の石井千治、道家富太、杉岡榮治郎、田村保寿の4人だった。田村は、石井千治、杉岡榮治郎とともに方円社の三小僧と呼ばれた。

本因坊秀哉時代 [編集]

1907年、田村は本因坊継承の運動を盛んに行っていたものの結局秀栄は後継を決めないままに死去。後継者問題で本因坊家内は大いにもめ、田村は孤立無援に追い込まれた。この事態を収めたのは、16世本因坊であり、秀栄の弟の秀元であった。秀元は一旦20世本因坊に就き、1年後田村に本因坊を継がせることでこの事態を収拾した。

1908年、34歳で21世本因坊秀哉となる。その後、周りに自分の実力を見せ付けるように他の一流棋士達を先二以下に打ち込む。1910年、『新案詰碁死活妙機』(吉川弘文館)を出版。

1914年、41歳の時に名人位就位。名実ともに棋界第一人者になる。1926年、日本棋院対棋正社の対抗戦で、雁金準一と対決。石取りの名局と謳われたスリリングなねじり合いの末に勝利し、不敗の名人の名を高めることとなった。1933~34年、読売新聞主催の「日本囲碁選手権手合」に優勝した呉清源五段と向先で対戦、2目勝ちを収める(後述)。

1936年、秀哉は日本棋院に本因坊の名跡を譲渡。世襲制ではなく選手権戦によって本因坊を決める本因坊戦が誕生する。秀哉は後継者として愛弟子の小岸壮二を考えていたといわれるが、意に反し小岸は夭折した。次には前田陳爾に望みを託したが、木谷実、呉清源の活躍の前にその夢も消えた。秀哉には自身の経験から実力第一位のものに本因坊の名を継がせたいという強い思いがあり、本因坊位の世襲制廃止に踏み切ったものと言われる。

1938年、秀哉は引退を決意。木谷実との歴史に残る引退碁を打つ(後述)。1940年1月18日、実力制初代本因坊の決定を見ることなく死去。歴代本因坊が眠る本妙寺に葬られた。