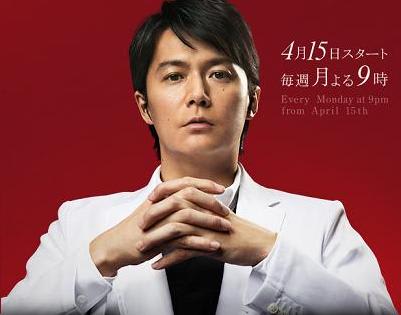

2007年10月から5年半。福山雅治主演で「ガリレオ」第2シーズンが4/15(月)よりスタート。

初回を視聴。

東野圭吾の原作にはないキャラクターで(前作の柴咲コウに変わり)湯川とコンビを組む女刑事を、

吉高由里子が演じる。

吉高の存在がドラマの中では少々奇異で違和感を覚えるけど

それよりもやはりこのドラマの中でアマルが感じるのは湯川のセリフ。

初回も興味深いセリフが2つあった。

「再現性の高い現象は、必ず科学的に実証できるハズだッ」

大沢たかお演じる宗教団体教祖とのやり取りの中では

「信じることからはじまるのが宗教なら、疑うことからはじめるのが科学です」

「ほぉ、それは言える! 」

」

「ガリレオ」のドラマを見ていて感じたのだけど、

実は「おもしろい」「また見たい」と思うドラマの中にはいくつかの共通点があるようだね。

(もしかしたらそんなことはシナリオ学校なんかで教えられていることかも知れないけれど)

アマルの思うところでは、

1.視聴者と共鳴・共感する働きかけのあるもの

視聴者がドラマに惹きつけられる大切な要素には、視聴者が共鳴・共感できる話であると

いうことです。

ドラマの話が視聴者にとってまったく共鳴・共感できない話だと、どんなに質の高い話を

しても、どんなに熱い話を主人公が語っても、視聴者はおもしろいとは感じない。

それは視聴者に思い当たるフシがないと、目の前の話がわからず乗っていけない。乗れない。

逆に多くの視聴者の(例:各ジェネレーションで多くが抱いている)気持ちに思いを巡らせ、

視聴者と共鳴・共感の土壌をつくることができれば、視聴者は話に引き込まれやすくなる。

人が本気で人の話を聞くのは、基本、自分の経験に関係があって共感作用が起こったとき

だけだとされています。

視聴者に「そうそう」「あるある」といった感覚を呼び起こす(喚起する)ことができれば

ドラマは視聴者の心にグっと近づくことができます。

2.発見を与えてくれるもの

視聴者がドラマに惹きつけられる要素の2番目は、話に新しい発見や気づきがあるということです。

それはドラマの主人公や出演者たちの話を聴いて、視聴者に「へぇ~」とか「ほぉ~」といった感覚を

呼び起こさせたり、「あれってそういうことだったのか」といった「発見の喜び」を与えられるものが

あるということです。

この2点、共感性のある話に加えて、発見性のある話をドラマに盛り込めば、恐らくドラマと視聴者の

心の距離(心理的距離)はさらに近づき、そのドラマが気になる存在になると思います。

しかし、そういったことから今思いついたんだけど、先日打ち切られたフジの『アイアンシェフ』。

あの番組への視聴者の酷評を観ていて感じるのは、13年前(『料理の鉄人』時代)と一般人(視聴者)の

食の経験値が全然違う(現在は総じて視聴者の食への意識・こだわりが極めてハイレベルになってしまって

いる)ので、生半可な料理人のテクニックや視聴者の期待に応えられる、あるいは期待を超えた感動の演出

(=発見の喜び)がなければ見向きもされない。

制作側からすると大変厳しい(視聴者の食の経験が進化した)時代の中で真剣な取り組みを余儀なくされる。

時代の変化に対応できない工夫のないマンネリ番組は吐き捨てられるでしょう。

それはドラマでも映画でも同じこと。

良い作品、感動作品を観た人は、それが満足の基準になりそれより劣る内容のものでは満足しない・

評価しないからです。

ここでちょっと脳科学からのウンチクを

脳というのは、初めての(未知の)刺激に対しては、大きく反応するのだけれど、同じ刺激を

2度、3度と与えられると、それに対する反応はどんどん小さくなっていくという性質があります。

これを「馴化」といい、同じ刺激に対して脳が次第に活性化しなくなっていく(鈍っていく)と

いうことです。脳が同じ刺激を受け学習した(訓練された)ということですね。

刺激に対する反応が鈍っていくと、快感も失われていく。

一般にこの現象を「飽き」といい、脳はいつまでも同じ刺激に対して同じような強さで反応していると

疲れてしまうので、飽きる、慣れる、という脳の自己防衛システムが働くわけです。

脳科学者によると脳はほうっておくとどんどん鈍ってしまうので、たまには新鮮な刺激をわざと与えて、

自分の脳を目覚めさせてあげることがよいということです。

そうやって自ら新しい楽しみを見つけた気づきは、他人からのどんな褒め言葉よりも嬉しく、快感を

もたらすそうです。

寿司が好きだからといって毎日・365日寿司ばかり食べ続けられるか?

飽きは必ず来る。たまにはカレー、ピザといった変化のある食事は嬉しいですよね。

アマルにとって

実はそのわずかな快感が今回の「ガリレオ」湯川教授のセリフだったようです。

徒然なるままに...。

初回を視聴。

東野圭吾の原作にはないキャラクターで(前作の柴咲コウに変わり)湯川とコンビを組む女刑事を、

吉高由里子が演じる。

吉高の存在がドラマの中では少々奇異で違和感を覚えるけど

それよりもやはりこのドラマの中でアマルが感じるのは湯川のセリフ。

初回も興味深いセリフが2つあった。

「再現性の高い現象は、必ず科学的に実証できるハズだッ」

大沢たかお演じる宗教団体教祖とのやり取りの中では

「信じることからはじまるのが宗教なら、疑うことからはじめるのが科学です」

「ほぉ、それは言える!

」

」「ガリレオ」のドラマを見ていて感じたのだけど、

実は「おもしろい」「また見たい」と思うドラマの中にはいくつかの共通点があるようだね。

(もしかしたらそんなことはシナリオ学校なんかで教えられていることかも知れないけれど)

アマルの思うところでは、

1.視聴者と共鳴・共感する働きかけのあるもの

視聴者がドラマに惹きつけられる大切な要素には、視聴者が共鳴・共感できる話であると

いうことです。

ドラマの話が視聴者にとってまったく共鳴・共感できない話だと、どんなに質の高い話を

しても、どんなに熱い話を主人公が語っても、視聴者はおもしろいとは感じない。

それは視聴者に思い当たるフシがないと、目の前の話がわからず乗っていけない。乗れない。

逆に多くの視聴者の(例:各ジェネレーションで多くが抱いている)気持ちに思いを巡らせ、

視聴者と共鳴・共感の土壌をつくることができれば、視聴者は話に引き込まれやすくなる。

人が本気で人の話を聞くのは、基本、自分の経験に関係があって共感作用が起こったとき

だけだとされています。

視聴者に「そうそう」「あるある」といった感覚を呼び起こす(喚起する)ことができれば

ドラマは視聴者の心にグっと近づくことができます。

2.発見を与えてくれるもの

視聴者がドラマに惹きつけられる要素の2番目は、話に新しい発見や気づきがあるということです。

それはドラマの主人公や出演者たちの話を聴いて、視聴者に「へぇ~」とか「ほぉ~」といった感覚を

呼び起こさせたり、「あれってそういうことだったのか」といった「発見の喜び」を与えられるものが

あるということです。

この2点、共感性のある話に加えて、発見性のある話をドラマに盛り込めば、恐らくドラマと視聴者の

心の距離(心理的距離)はさらに近づき、そのドラマが気になる存在になると思います。

しかし、そういったことから今思いついたんだけど、先日打ち切られたフジの『アイアンシェフ』。

あの番組への視聴者の酷評を観ていて感じるのは、13年前(『料理の鉄人』時代)と一般人(視聴者)の

食の経験値が全然違う(現在は総じて視聴者の食への意識・こだわりが極めてハイレベルになってしまって

いる)ので、生半可な料理人のテクニックや視聴者の期待に応えられる、あるいは期待を超えた感動の演出

(=発見の喜び)がなければ見向きもされない。

制作側からすると大変厳しい(視聴者の食の経験が進化した)時代の中で真剣な取り組みを余儀なくされる。

時代の変化に対応できない工夫のないマンネリ番組は吐き捨てられるでしょう。

それはドラマでも映画でも同じこと。

良い作品、感動作品を観た人は、それが満足の基準になりそれより劣る内容のものでは満足しない・

評価しないからです。

ここでちょっと脳科学からのウンチクを

脳というのは、初めての(未知の)刺激に対しては、大きく反応するのだけれど、同じ刺激を

2度、3度と与えられると、それに対する反応はどんどん小さくなっていくという性質があります。

これを「馴化」といい、同じ刺激に対して脳が次第に活性化しなくなっていく(鈍っていく)と

いうことです。脳が同じ刺激を受け学習した(訓練された)ということですね。

刺激に対する反応が鈍っていくと、快感も失われていく。

一般にこの現象を「飽き」といい、脳はいつまでも同じ刺激に対して同じような強さで反応していると

疲れてしまうので、飽きる、慣れる、という脳の自己防衛システムが働くわけです。

脳科学者によると脳はほうっておくとどんどん鈍ってしまうので、たまには新鮮な刺激をわざと与えて、

自分の脳を目覚めさせてあげることがよいということです。

そうやって自ら新しい楽しみを見つけた気づきは、他人からのどんな褒め言葉よりも嬉しく、快感を

もたらすそうです。

寿司が好きだからといって毎日・365日寿司ばかり食べ続けられるか?

飽きは必ず来る。たまにはカレー、ピザといった変化のある食事は嬉しいですよね。

アマルにとって

実はそのわずかな快感が今回の「ガリレオ」湯川教授のセリフだったようです。

徒然なるままに...。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます