上野公園やってきましたー。

地獄の門への行列ではありません。

モネです。怖すぎる。恐るべし江戸。

行列を横目に東博平成館へ。

大覚寺展へやってきましたー。

写真は後半撮れます!襖絵から。

前半は五大明王像が圧巻です。

渡辺始興の野兎図。上向いてるのめずらし。

このぴよーんと伸びたうさぎのかわいい

ことかわいいこと。このぬいぐるみ欲しい。

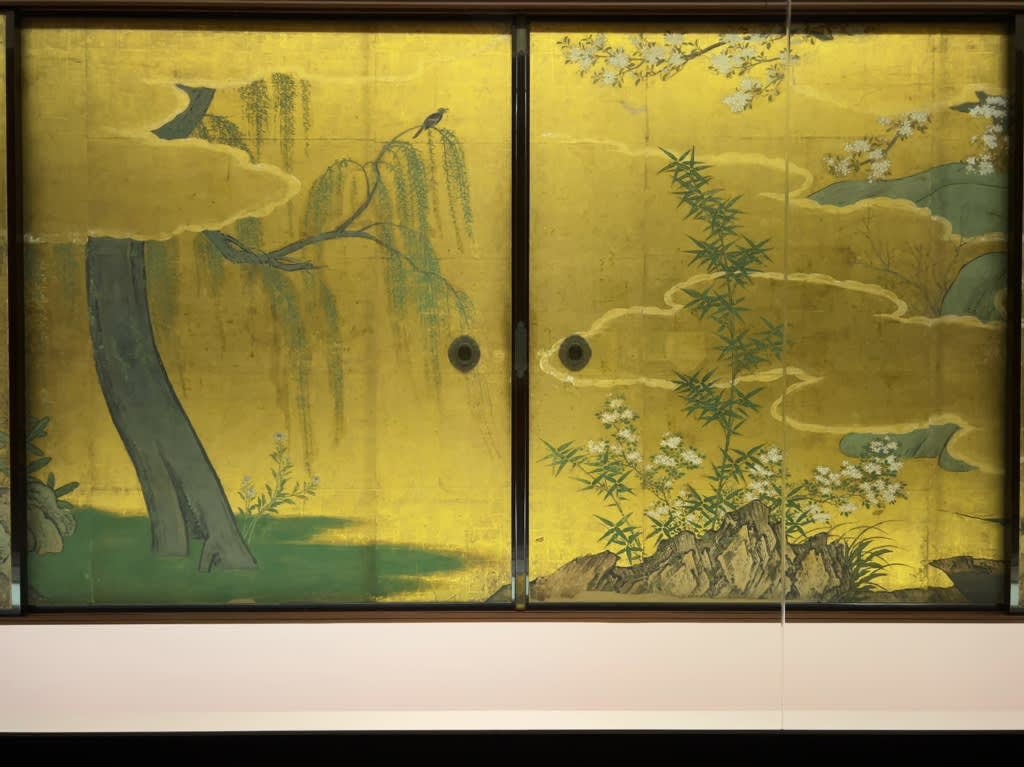

いよいよ金碧障壁画が登場してきました、

いよいよ金碧障壁画が登場してきました、

雅ですねー。

女御御所なので、お花が美しい。

竹林七賢図もありますがね。

中間のミュージアムショップ。

ふすまクッションw 1つ6500円くらい。

これ絶対2ついるやんw 悪い商売w

これもいいな。4500円くらい。

これもいいな。4500円くらい。

後半のピンクのところ(第4章)は写真🆗

こんな正方形に近い障壁画もあるのか。

家の襖もこれだったらいいのに。

正寝殿の御冠の間という、普通は公開

されないお部屋が再現されてますよ。

こちらにおさまってる障壁画の本物が

こちらにおさまってる障壁画の本物が

展示室にあるので、空いてると行き来

してみられますー。

圧巻すぎる空間。

モネもびっくりするぜきっと。

睡蓮ではなく牡丹です。

ぼーっとみてると、金碧に浮かぶ雲(霞?)が

圧巻すぎる空間。

モネもびっくりするぜきっと。

睡蓮ではなく牡丹です。

ぼーっとみてると、金碧に浮かぶ雲(霞?)が

水面にも見えてきて、空のような水のような

あの世のような。これが(狩野)山楽ハイブ

リッドマジックか?と感嘆。

そういうのは西洋絵画には無理よね。

金て不思議ですねー、圧倒的抽象なのに、

不自然ではない。

誰が金にしようぜって思いついたんでしょ。

BIGな大覚寺四季パネルでしめくくり。

これ見たらなぜか、初夏に行かなきゃと

思ったのでした。

ーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーー

東博本館 総合文化展

2025年1月

ーーーーーーーーーーーー

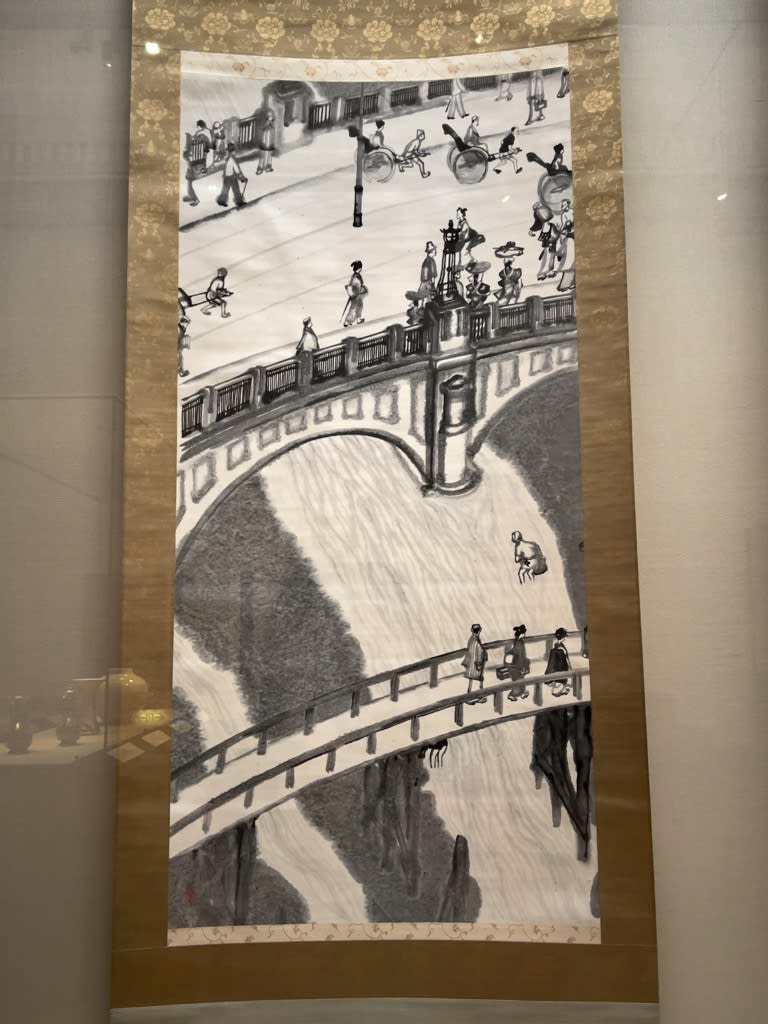

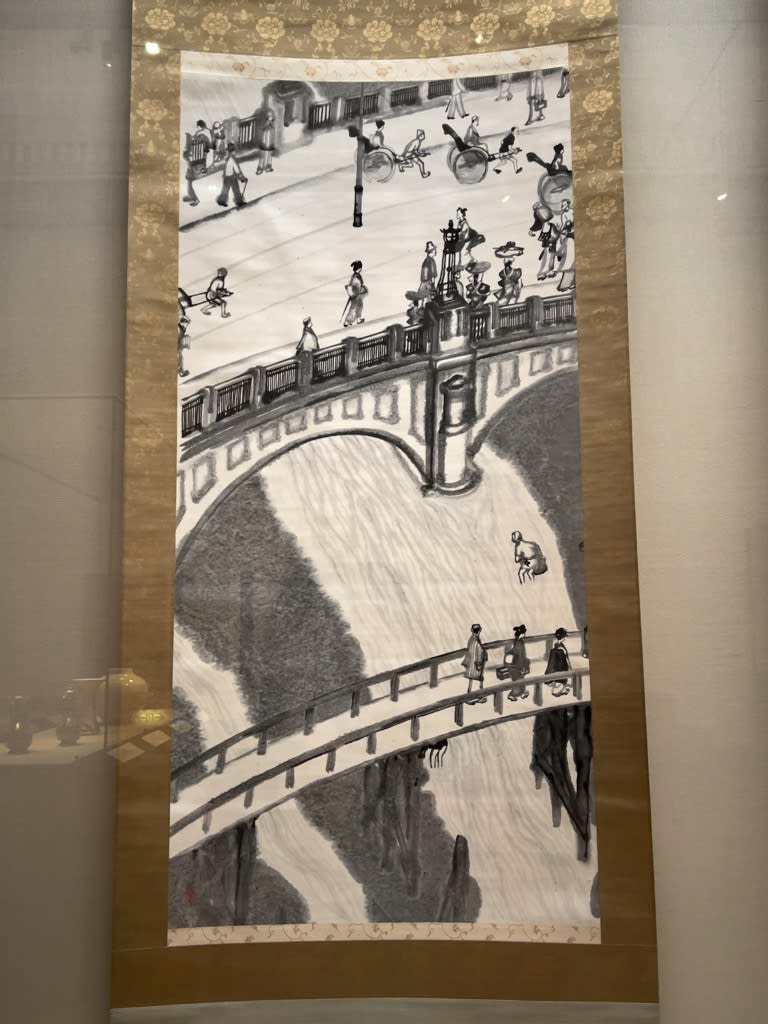

大好き近代18の近代日本画コーナー。

島崎りゅうう?全く知らないけど

島崎りゅうう?全く知らないけど

すごいなんか。

泉屋博古の尾竹三兄弟にもびっくりした

けど、明治は知られざる才能がたくさん

あるのだなと思った。

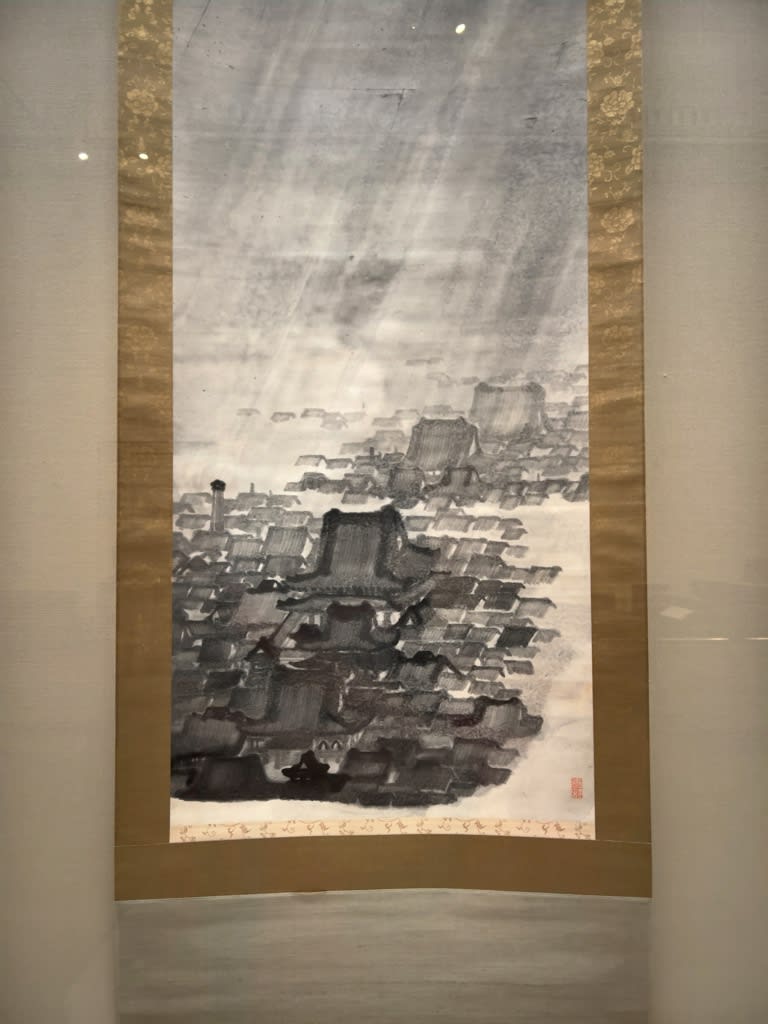

そして前田青邨!

去年もこの時期みたなぁ。

この屋根のとこはどうやって登るんだろう。

おしゃれですなぁ。大正は。

この屋根のとこはどうやって登るんだろう。

おしゃれですなぁ。大正は。

「都みやこ(京名所)八題」

原三渓っていいものもってるなぁ。

さすが。

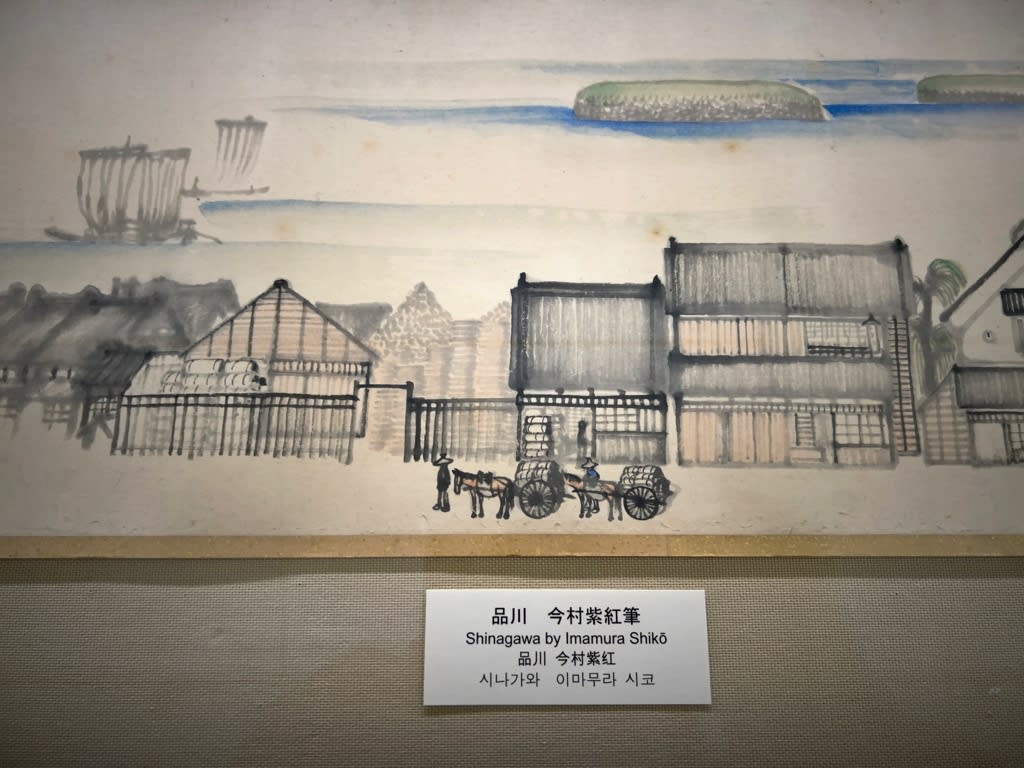

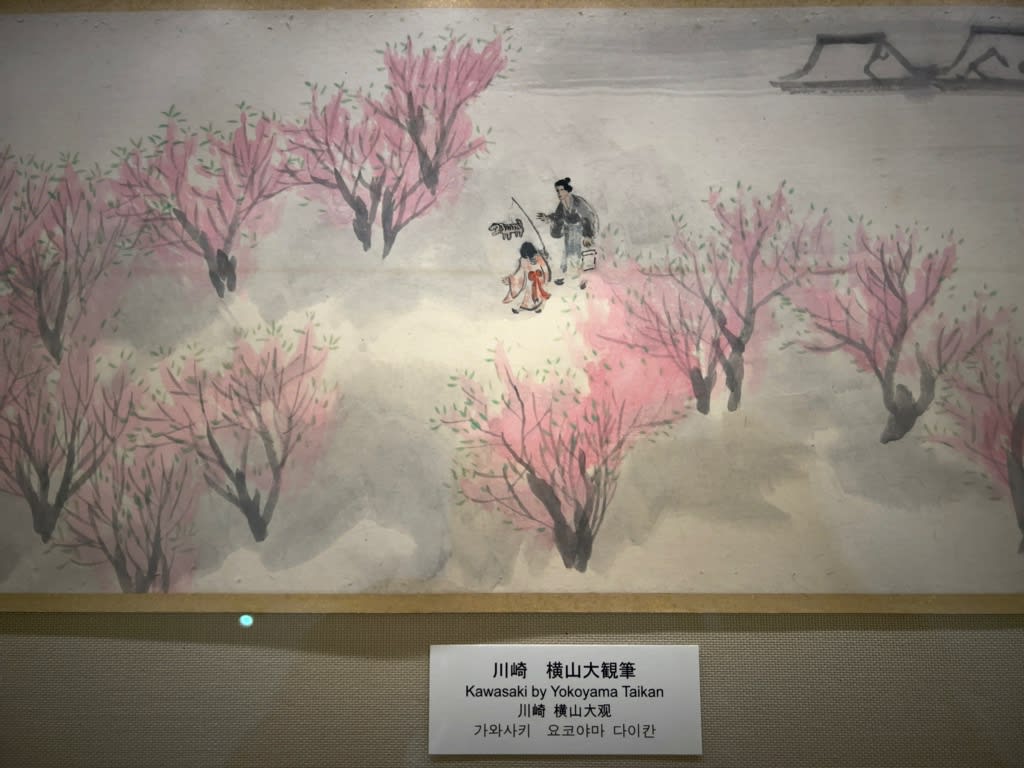

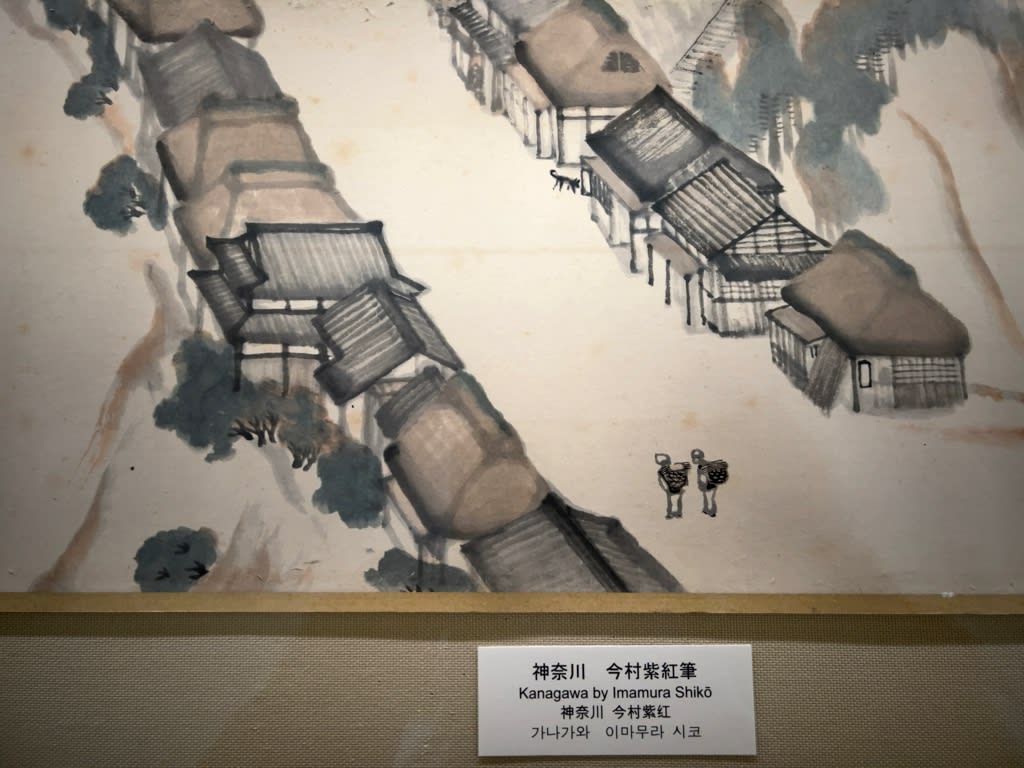

4人で合作の東海道絵巻。

今村紫紅ってなんか好き。

下村観山、急に抒情的。

大観は映えやなっていつも思うw

やっぱり今村紫紅が好きw

本館2階に上がりましたー。

鎌倉時代の涅槃図。お釈迦さま、

亡くなっとると思ったら、

目、あいとるやん!

ちょ、まてよ〜(キムタク風)

目、あいとるやん!

ちょ、まてよ〜(キムタク風)

3周くらいまわってお洒落すぎんか。

江戸時代の裁着袴(たっつけばかま)

ってゆーらしい。

武士が旅したり訓練したり、あと行商人が

武士が旅したり訓練したり、あと行商人が

動きやすいように下を細く仕立ててるって。

着てみてほしいだれかにw

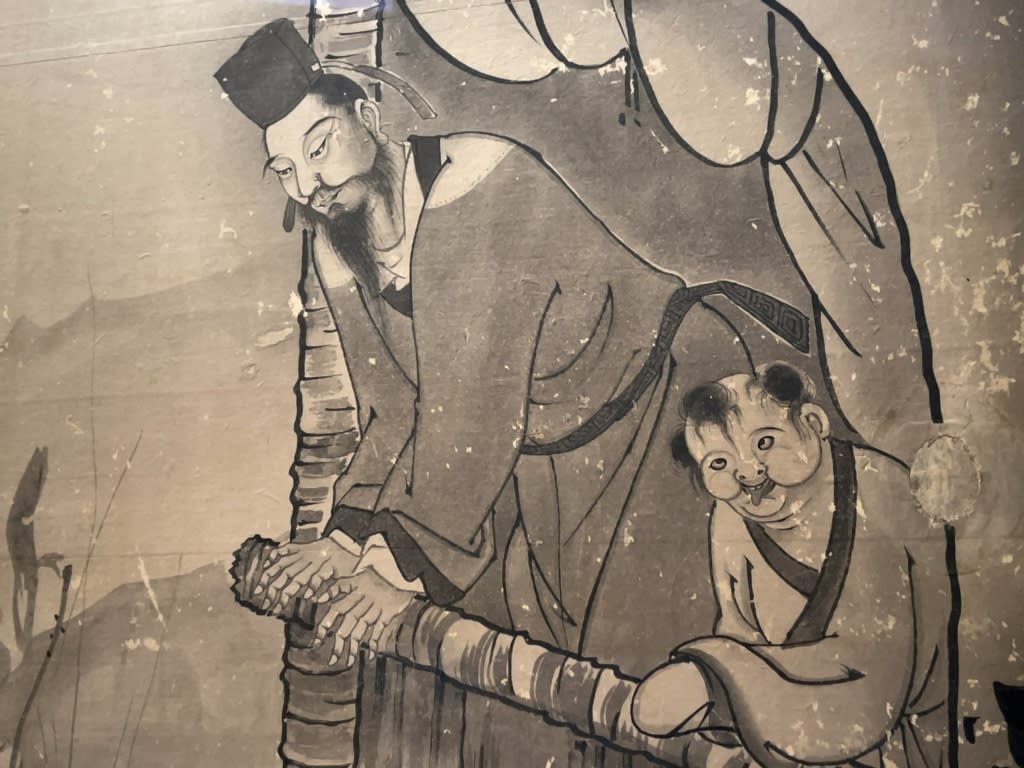

あ、曾我蕭白!

あ、曾我蕭白!

松鶴(しょうかく)人物図屏風

おつきがラリっとる。

こんなおつき嫌やなぁ。

楽しそう、、

亀、なんかデザインかわいい。

鶴は意外とふつー。

これは宗達らしいです。地味ですね。

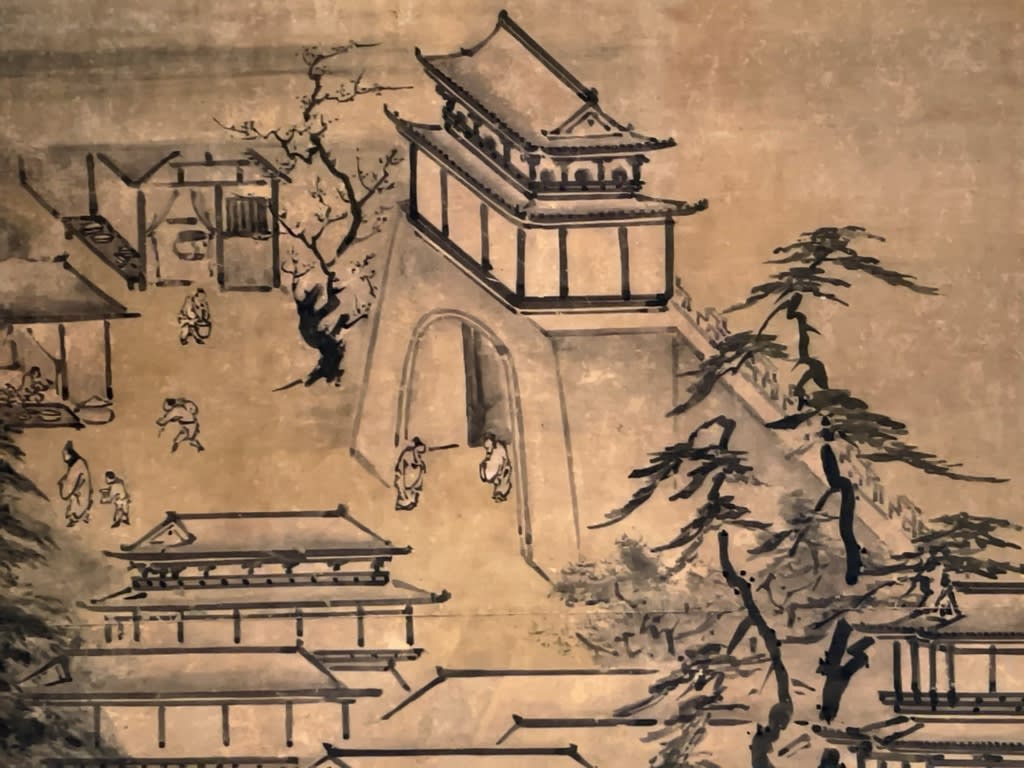

狩野宗雪の山水図になると急に

狩野宗雪の山水図になると急に

解像度があがるなぁ。

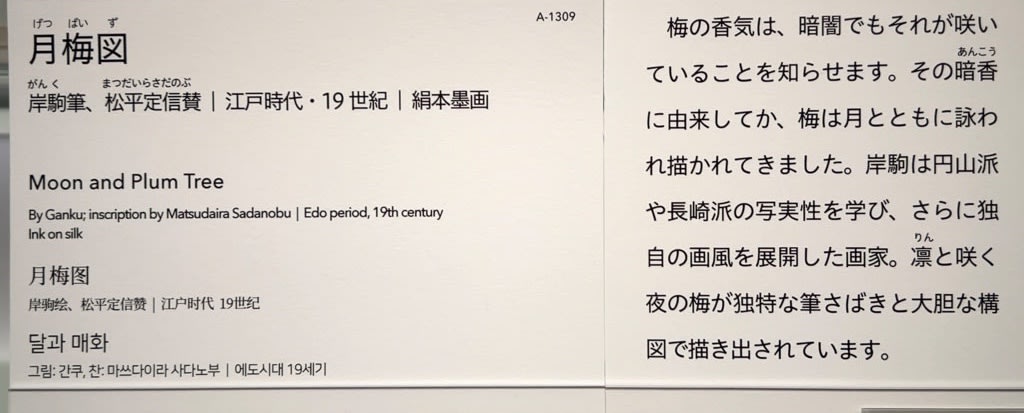

虎のイメージ強い岸駒の月夜。

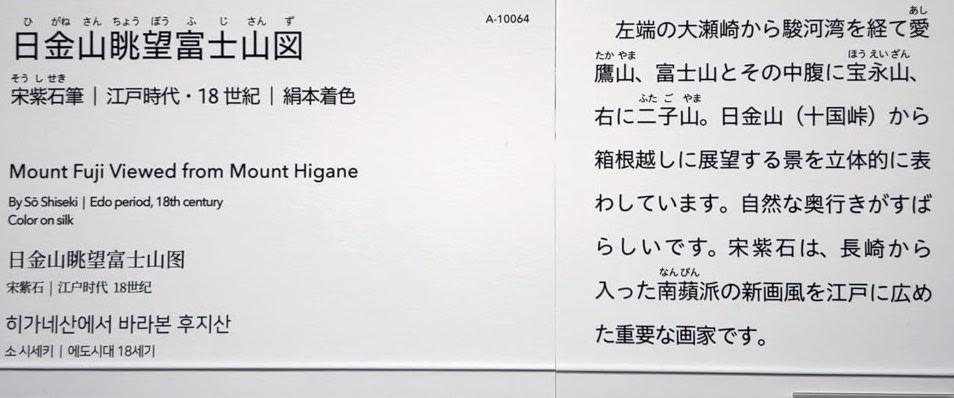

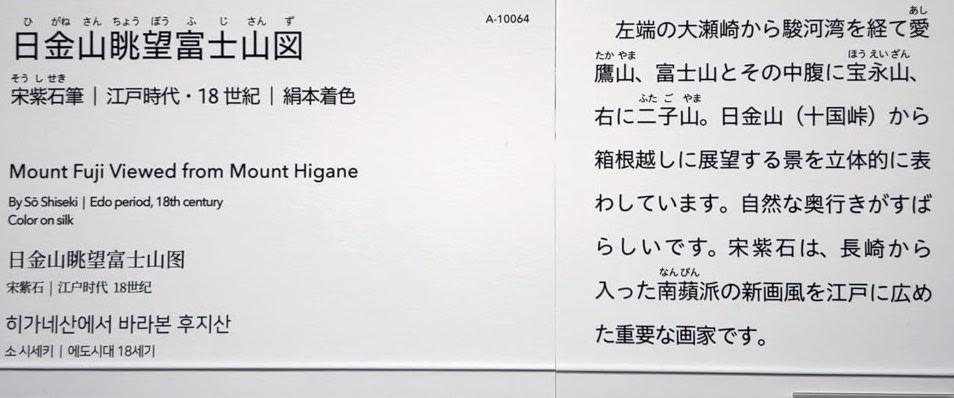

宋紫石の富士山!

その周りの山がカヌレみたい。

虎のイメージ強い岸駒の月夜。

宋紫石の富士山!

その周りの山がカヌレみたい。

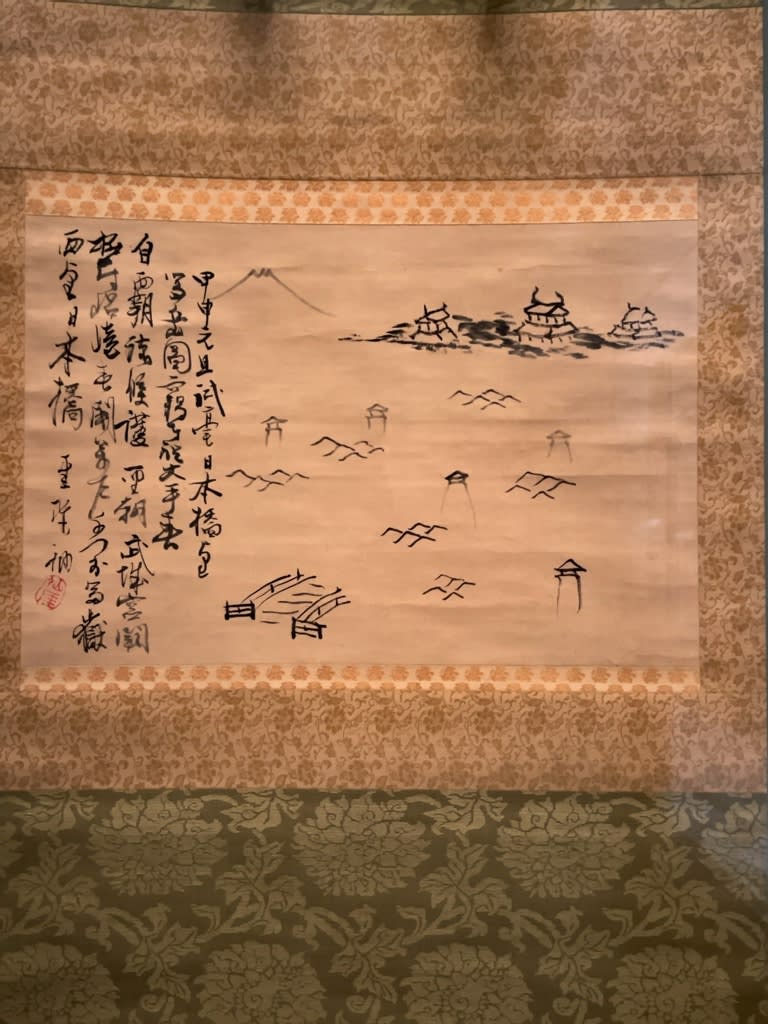

仙厓先輩の富嶽図w

誰のか忘れたけど、すごい。

浮世絵コーナー。ねこー。

猫ほしいー。

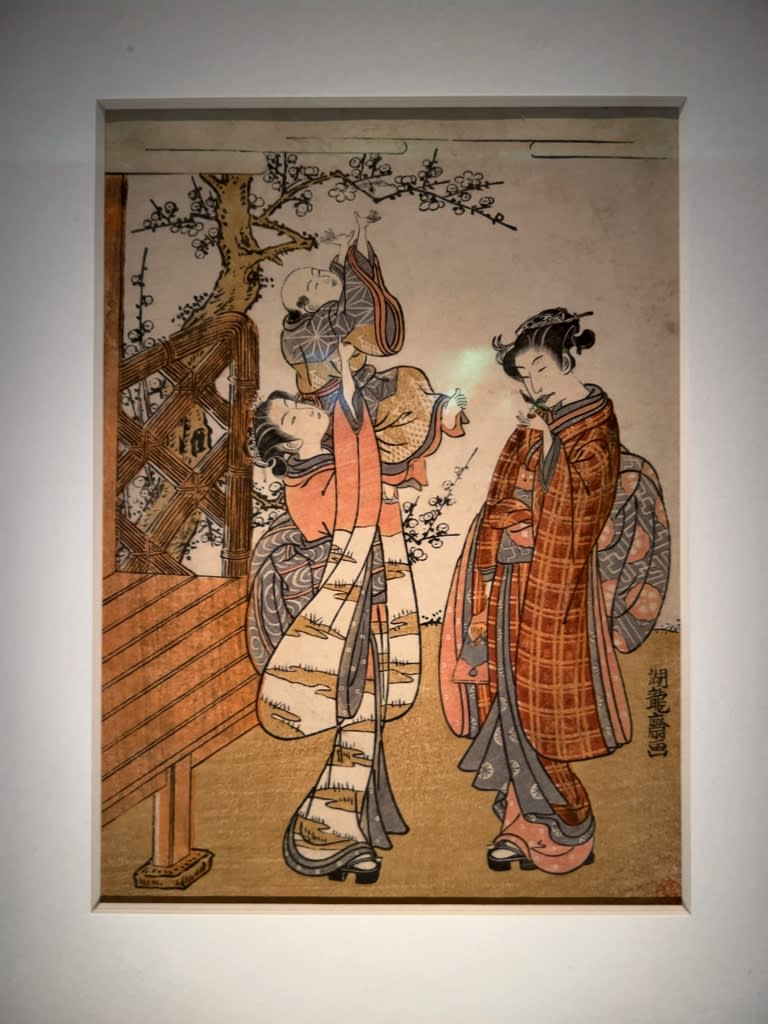

礒田湖龍斎、いま大河にでてきてるな。

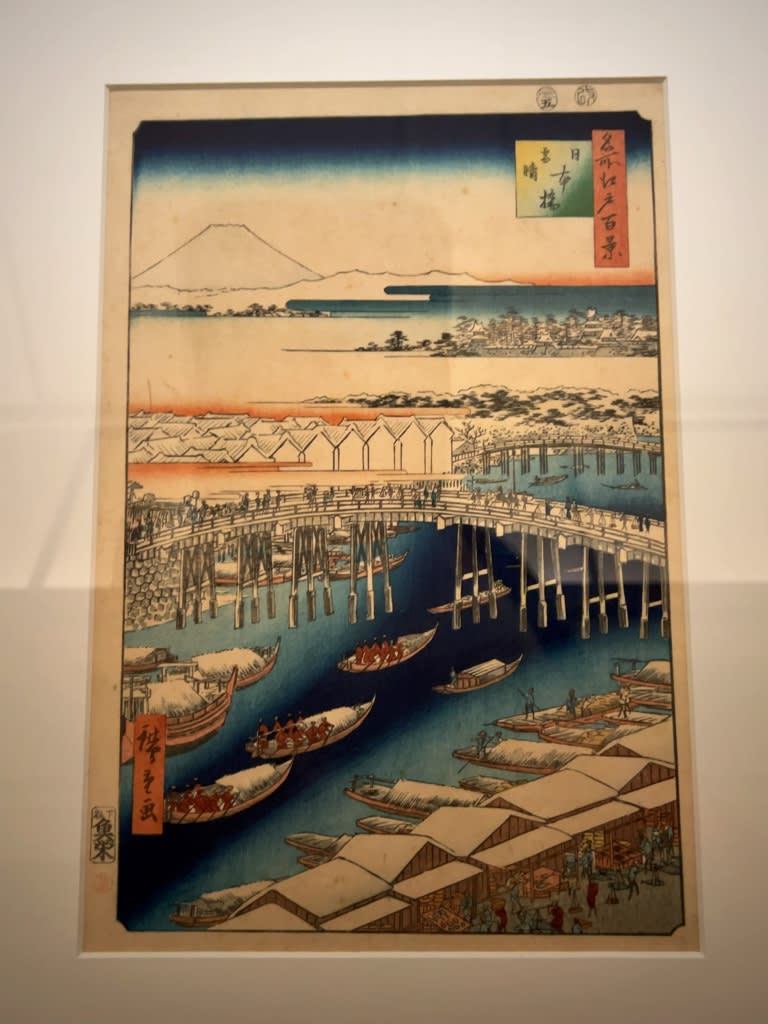

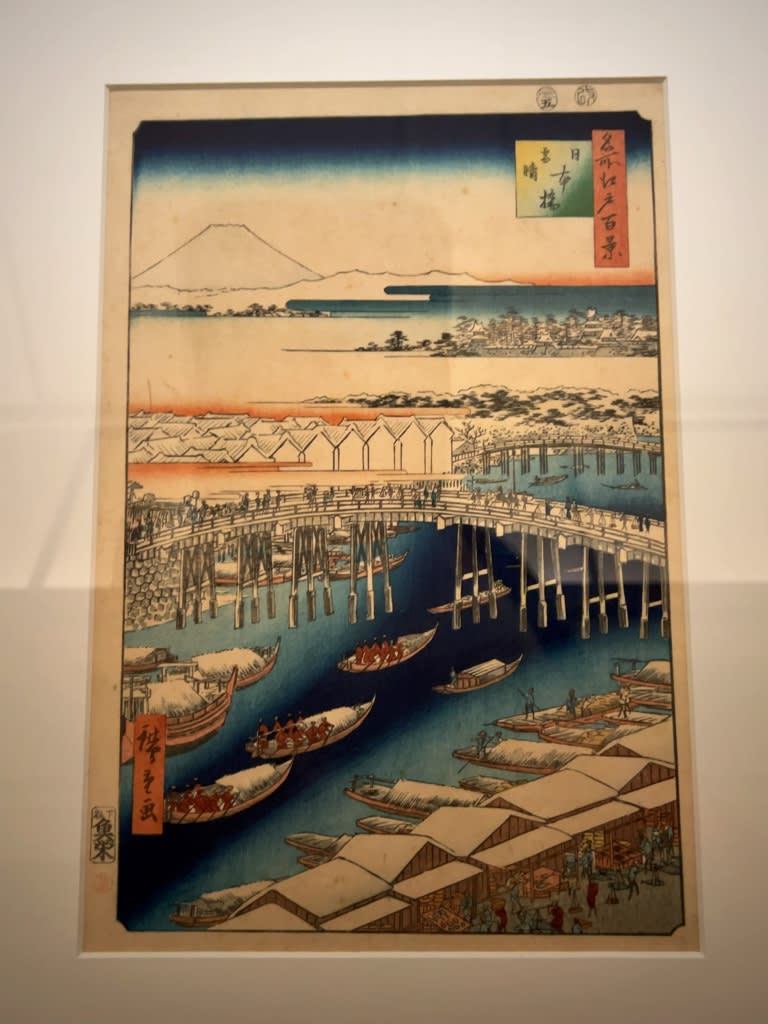

広重師匠のブルーは浮世絵が数多く並ぶ

礒田湖龍斎、いま大河にでてきてるな。

広重師匠のブルーは浮世絵が数多く並ぶ

なかでやっぱり目をひくなぁ。

イエローも使ったイケイケバージョン。

広重からは大気を感じるなぁ。

イエローも使ったイケイケバージョン。

広重からは大気を感じるなぁ。

↓↓北斎先輩

↓↓今回、山種美術館とかでもでてきた

小松引きという謎の行事!メモメモ。

あーー今日も大満足。キティーちゃんと

あーー今日も大満足。キティーちゃんと

モネは大盛況。自分はすいてるとこだけ。

来週は大寒波らしいけど、1月最終週、

来週は大寒波らしいけど、1月最終週、

結構あったかくて、上野なんてチューリップ

咲いてますやん🌷

解説に、座布団百枚!

私は、1月8日にトーハクに行きました。 アトリエムジカさんとは、感覚が近いので、写真に撮った作品は

同様です。 ちなみにゴイサギの花鳥画は、「四季

花鳥画帖 梅花雪」 増山雪園筆 天保11年(1840)

でした。 私もそのうちに、ブログに掲載する予定で

すが、とても、刺激になりました。

ゴイサギ!増山雪園!

おかげで文化遺産オンラインでもまじまじと

鑑賞できました🐸

本当に東博の総合文化展はテンションあがり

ますよね🥹

東博会員andニュースレターまで1000円出して送ってもらってるくらいですw

行けばタダでもらえるのにw

ブログ楽しみにしていますね!!

去年秋に自分のレクチャー作るのに必死

すぎてte-reoさまの素敵なレポをたくさん

見逃してると思うので、今から拝読させて

いただきますね🍀