尾灯は国鉄の規程では2灯、ただし盲腸線などで同じ区間に2列車以上入らない場合などは1灯を省略できることとされていましたが、実は戦前は尾灯は常時1灯という列車もありました。

というか、実際に戦前の「燕」の写真などを見ると最後尾の尾灯は1個だけですし、現在はJR東海のリニア館で保管されているモハ52等では1灯しか尾灯がついていません。

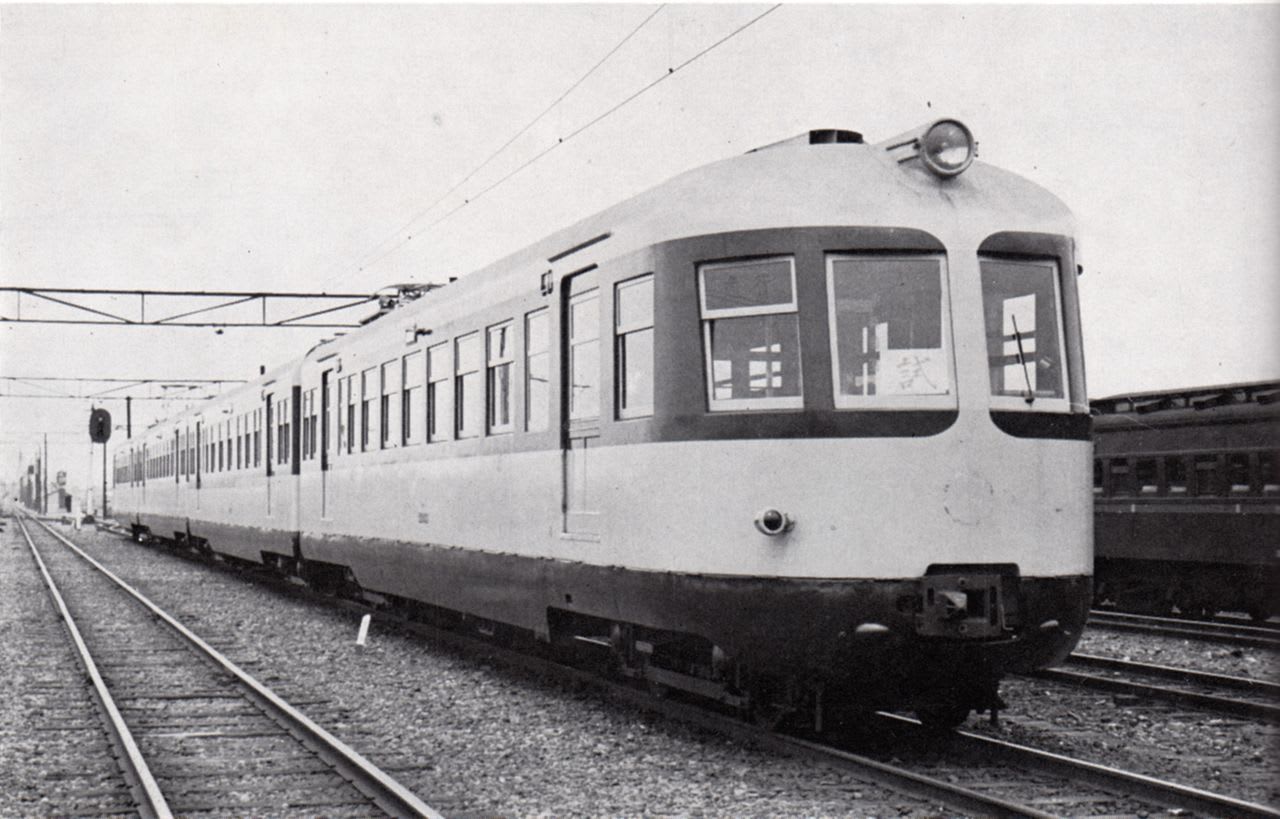

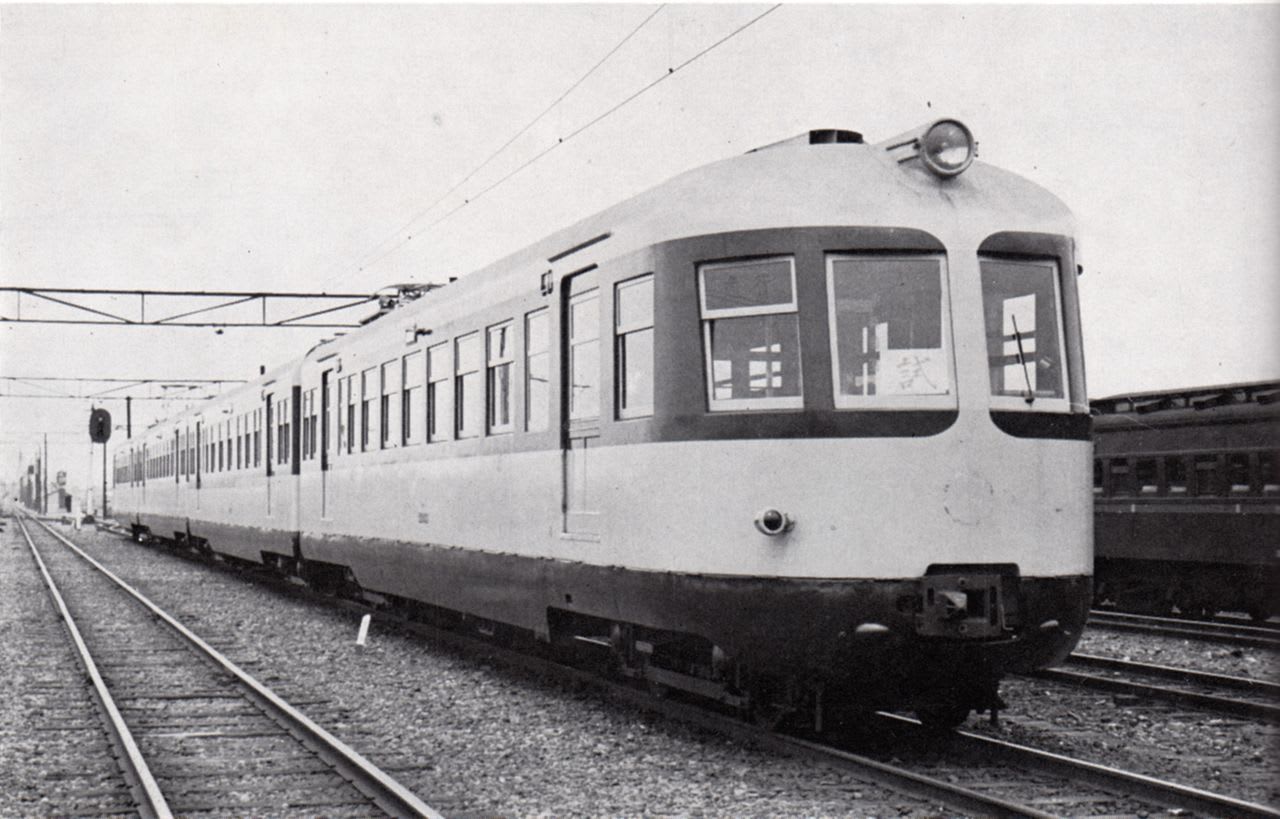

画像はWikipediaから

上が1次車の狭窓編成、下は2次車の広窓編成

その辺は皆さん?と思われるかもしれませんが。

どうも、尾灯を2個に義務付けたのは実はRTO(GHQの鉄道輸送に関する機関)からの指示だったといわれています。(私も記憶だけで書いていますので、間違いがあればご指摘願います。)

なお、余談ですが「安全の綱領」についても最初に作られるきっかけとなったのは、同じくRTOの指示だったそうです。

戦後は資材不足で老朽化した線路などをそのまま使っていたことから事故が多発したことから、GHQが国鉄に対してそうした綱領を作るように指示したのが「安全の綱領」らしいのですが、実は作ったものの、いわば押し付けられた感があってあまり熱心に取り組まなかったといわれています。

wikiで確認しますと少し詳しく書いていましたので、引用したいと思います。

> GHQより、「従事員の適否を確認し、且つ規程の厳守を常に知らしめること」(1949年4月8日)という勧告がなされた。また、1951年には桜木町事故も発生した。これらを契機に運転適性検査の導入と並行して同年7月2日、運輸省令第55号として「運転の安全の確保に関する省令」が定められ、安全綱領がそこに明記された

転機が起こるのは、1954年の洞爺丸事故、1955年の紫雲丸事故と国鉄が重大事故を立て続けに起こしたことから、「安全の綱領」に対する見直しが論議されるようになり、それ以後は国鉄にあっては「安全の綱領」は国鉄輸送におけるバイブルというにとどまらず、他の旅客輸送の機関などでも同じような綱領が作成されることになったのはご存知の通りです。

安全の綱領

1. 安全は輸送業務の最大の使命である。

2. 安全の確保は規定の遵守及び執務の厳正から始まり不断の修練によって築き上げられる。

3. 確認の励行と連絡の徹底は安全の確保に最も大切である。

4. 安全の確保のためには職責をこえて一致協力しなければならない。

5. 疑わしい時は手落ちなく考えて最も安全と認められるみちを採らなければならない。

というか、実際に戦前の「燕」の写真などを見ると最後尾の尾灯は1個だけですし、現在はJR東海のリニア館で保管されているモハ52等では1灯しか尾灯がついていません。

画像はWikipediaから

上が1次車の狭窓編成、下は2次車の広窓編成

その辺は皆さん?と思われるかもしれませんが。

どうも、尾灯を2個に義務付けたのは実はRTO(GHQの鉄道輸送に関する機関)からの指示だったといわれています。(私も記憶だけで書いていますので、間違いがあればご指摘願います。)

なお、余談ですが「安全の綱領」についても最初に作られるきっかけとなったのは、同じくRTOの指示だったそうです。

戦後は資材不足で老朽化した線路などをそのまま使っていたことから事故が多発したことから、GHQが国鉄に対してそうした綱領を作るように指示したのが「安全の綱領」らしいのですが、実は作ったものの、いわば押し付けられた感があってあまり熱心に取り組まなかったといわれています。

wikiで確認しますと少し詳しく書いていましたので、引用したいと思います。

> GHQより、「従事員の適否を確認し、且つ規程の厳守を常に知らしめること」(1949年4月8日)という勧告がなされた。また、1951年には桜木町事故も発生した。これらを契機に運転適性検査の導入と並行して同年7月2日、運輸省令第55号として「運転の安全の確保に関する省令」が定められ、安全綱領がそこに明記された

転機が起こるのは、1954年の洞爺丸事故、1955年の紫雲丸事故と国鉄が重大事故を立て続けに起こしたことから、「安全の綱領」に対する見直しが論議されるようになり、それ以後は国鉄にあっては「安全の綱領」は国鉄輸送におけるバイブルというにとどまらず、他の旅客輸送の機関などでも同じような綱領が作成されることになったのはご存知の通りです。

安全の綱領

1. 安全は輸送業務の最大の使命である。

2. 安全の確保は規定の遵守及び執務の厳正から始まり不断の修練によって築き上げられる。

3. 確認の励行と連絡の徹底は安全の確保に最も大切である。

4. 安全の確保のためには職責をこえて一致協力しなければならない。

5. 疑わしい時は手落ちなく考えて最も安全と認められるみちを採らなければならない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます