準急列車という種別を聞かれたことがあるだろうか?

英語表記では「Semi-Express」と表記されることが多いことからも何となく、格下の列車というイメージがあります。

現在でも私鉄の列車種別で使われる場合が多く、京阪電車であれば、萱島から各駅停車は準急とし、上位の列車として急行列車、さらに停車駅を絞った列車を一般的には特急と言っています。

こうした区分は、国鉄の列車区分を真似たものと思われます。

まぁ、その辺はもう少し検証する必要があると思いますので断言はできませんが。

さて、本日は私鉄の列車種別のお話ではなく、国鉄にも準急列車があったというお話をさせていただこうと思います。

国鉄時代の準急列車というのはその性格というか属性が戦前と戦後で変わります。

戦前の準急と呼ばれる列車は、現在の快速のような扱いで、準急料金は不要の列車であり、庶民向けの長距離列車などが設定されていました。

戦後は、準急料金が設定されることになりました。

ただ、急行料金が距離によって運賃が分けられていたの対して、一律料金でした。

手元に昭和36年3月の時刻表があるのですが、これによりますと、急行料金は、500kmまでで200円、500km以上は、300となっています。

ちなみに、旅客の初乗り運賃が2等で10円です。

ちなみに、2等というのは現在の普通運賃です。

準急料金はというと、距離に関わらず100円でした。

さて、ここで問題となったのが準急と急行の違いでした。

特急は、特急列車として誰が見て明らかに違う特別車両が連結されていましたが、急行列車と準急列車はほぼ同じ車両が使われていました。

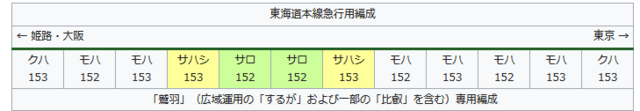

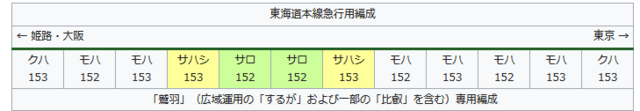

電化区間であれば、昭和36年を基準で考えると、153系電車が急行列車にも準急列車にも東海道線で使われていましたし、80系電車も準急電車として活躍していましたが、急行列車の多くは機関車牽引による列車が数多く運転されていました。

そこで、電車が準急列車だけに使われている頃であれば、急行列車は客車列車で食堂車や特別2等車が連結された車両と言えたのですが、

旧形の客車よりも、軽快な内装の準急電車の方が快適ということから、急行列車の電車化が検討されることになりました。

そこで、急行「なにわ」が最初に電車化されることとなり、急行と準急の区別をはっきりさせる必要が出てきました。

そこで、2等車をリクライニング装備の特別2等車仕様にし、さらに151系電車で成功したビュフェで1等車を挟むようにして差別化を図ることにしました。

なお、153系急行のビュフェは寿司を販売したことで有名になりましたが、現在の在来線特急では車内販売もないことを考えると雲泥の差です。

こうして、辛うじて設備面で準急と急行は格差をつけたと言ったのです。

ただ、それだけでは理由付けが苦しいので、急行列車は準急列車よりもさらに停車駅を絞るなどしていましたので、今の特急列車よりも停車駅が少ない急行列車が多数存在しました。

しかし、特急車両同等の157系を使った準急日光もあったため、国鉄部内でも準急行の位置づけは曖昧なものとなっていましたので、その辺を含め、改めてお話をしたいと思います。

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************

英語表記では「Semi-Express」と表記されることが多いことからも何となく、格下の列車というイメージがあります。

現在でも私鉄の列車種別で使われる場合が多く、京阪電車であれば、萱島から各駅停車は準急とし、上位の列車として急行列車、さらに停車駅を絞った列車を一般的には特急と言っています。

こうした区分は、国鉄の列車区分を真似たものと思われます。

まぁ、その辺はもう少し検証する必要があると思いますので断言はできませんが。

さて、本日は私鉄の列車種別のお話ではなく、国鉄にも準急列車があったというお話をさせていただこうと思います。

国鉄時代の準急列車というのはその性格というか属性が戦前と戦後で変わります。

戦前の準急と呼ばれる列車は、現在の快速のような扱いで、準急料金は不要の列車であり、庶民向けの長距離列車などが設定されていました。

戦後は、準急料金が設定されることになりました。

ただ、急行料金が距離によって運賃が分けられていたの対して、一律料金でした。

手元に昭和36年3月の時刻表があるのですが、これによりますと、急行料金は、500kmまでで200円、500km以上は、300となっています。

ちなみに、旅客の初乗り運賃が2等で10円です。

ちなみに、2等というのは現在の普通運賃です。

準急料金はというと、距離に関わらず100円でした。

さて、ここで問題となったのが準急と急行の違いでした。

特急は、特急列車として誰が見て明らかに違う特別車両が連結されていましたが、急行列車と準急列車はほぼ同じ車両が使われていました。

電化区間であれば、昭和36年を基準で考えると、153系電車が急行列車にも準急列車にも東海道線で使われていましたし、80系電車も準急電車として活躍していましたが、急行列車の多くは機関車牽引による列車が数多く運転されていました。

そこで、電車が準急列車だけに使われている頃であれば、急行列車は客車列車で食堂車や特別2等車が連結された車両と言えたのですが、

旧形の客車よりも、軽快な内装の準急電車の方が快適ということから、急行列車の電車化が検討されることになりました。

そこで、急行「なにわ」が最初に電車化されることとなり、急行と準急の区別をはっきりさせる必要が出てきました。

そこで、2等車をリクライニング装備の特別2等車仕様にし、さらに151系電車で成功したビュフェで1等車を挟むようにして差別化を図ることにしました。

なお、153系急行のビュフェは寿司を販売したことで有名になりましたが、現在の在来線特急では車内販売もないことを考えると雲泥の差です。

こうして、辛うじて設備面で準急と急行は格差をつけたと言ったのです。

ただ、それだけでは理由付けが苦しいので、急行列車は準急列車よりもさらに停車駅を絞るなどしていましたので、今の特急列車よりも停車駅が少ない急行列車が多数存在しました。

しかし、特急車両同等の157系を使った準急日光もあったため、国鉄部内でも準急行の位置づけは曖昧なものとなっていましたので、その辺を含め、改めてお話をしたいと思います。

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます