『モルグ街の殺人(1841)[The Murders in the Rue Morgue]』はデュパンが名探偵としてデビューした事件ですが、前回紹介したように友人の"私"と共に隠遁していたデュパンがなぜこの事件に乗り出したのでしょうか。隠遁していたといっても新聞は取っていたので、2人は事件のことは新聞で知りました。デュパンは「事件の成行きに異様なほど関心をいだいているらしかった」のですが、ル・ボンという容疑者が逮捕され投獄されたとの報道を読み、デュパンは乗り出します。

「今度の殺人事件に話をもどせば、ぼくたちの意見をたてる前に、一つぼくたち自身で捜査してみようじゃないか。調べるのは楽しいことだろうよ」

「それにル・ボンという男は、一度ぼくに親切にしてくれたことがある。その恩はいまだに忘れてない。出かけて行って、この眼で現場を見ることにしようよ。警視総監のG**とは懇意だから、簡単に許可してもらえるだろう」

自分の分析的能力を使う楽しさもさることながら、恩人を救うという動機が大きかったようです。しかし、03/04の記事で紹介したような泣く子もだまるパリ警視総監から「簡単に許可してもらえるだろう」とはすごい自信というか、どんな人脈なんだというか。実際に、この言葉の1行後にはあっさりと「許可を手に入れると、ぼくたちはただちにモルグ街へ行った。」とのことです。多くの探偵小説では、「こらこら素人が現場に入るんじゃない」とか言われるのが定番なんですけどね。

さて現場では「警官(ジャンダルム)が一人」ずっと付き添ってはいたものの自由に捜査ができました。

===========引用開始=====================

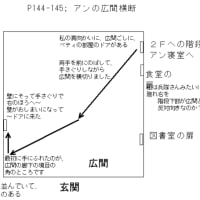

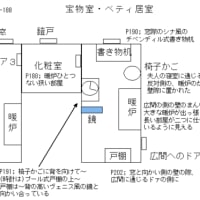

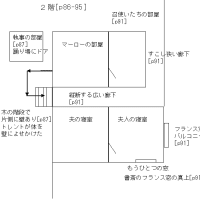

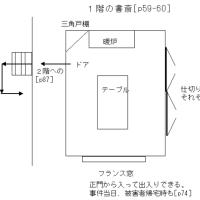

ぼくたちは階段を昇り、レスパネー嬢の死体が発見された部屋にはいった。そこには二つの死体がまだ置いてある。部屋のなかの無秩序ぶりは、こういう場合のつねとして、そのままにしてあった。

===========引用終り=====================

時系列を述べると、事件発生は某日午前3時頃、その日の夕刊に最初の報道、翌日の新聞(たぶん朝刊)に詳細報道、夕刊にル・ボンの逮捕投獄の報道、これを読みデュパンが出馬を決意、です。2人が警視総監のG**を訪れたのは間違いなくこの翌日で、現場に着いたのが「ぼくたちの住家からずいぶん遠かったので、到着したのは午後も遅い時刻」です。つまり到着時点で事件後約2日半経っています。本事件の起きた日付けは不明でゆえに季節も不明ですが、フランスであれば真夏でもなければそうそう腐敗も進まないのでしょう。て、問題はそんなことじゃない! もっとましな保存場所はないのか、検視解剖はどうした?

とはいえ当時、冷蔵保存がそう安価に使えたとも思えませんし、カラパイアというサイトの犯罪捜査に大きな変化をもたらした10の殺人事件簿(2014/11/08)の「9. 検死の重要性につながったヒ素殺人事件」によれば、当時は「専門家が調査する前に埋められたり、墓から掘り出さなければならない場合もあった。」とのことで、埋葬せずにおいてあるだけましだったのかも知れません。後述の警察の歴史の本でわかるように、パリとロンドンは当時としてはまともな犯罪捜査の世界最先端を走っていたようですから。捕り物帳と同時代のことだけはあります。

このときはデュパンが何を見て何を知ったのかは"私"にはわかりませんでしたが、翌日の正午ごろに種明かしを始めます。実はこのとき真犯人(を知る者)をおびき寄せる罠を張り終えていたのですが。

で、現場検証時にデュパンはまず密室の謎を解明したのですが、種を明かせばパリ警察捜査官の初動捜査が不十分だったということに尽きます。

===========引用開始=====================

『この釘が何か変なのにちがいない』とばくはつぶやいて、釘に触ってみた。すると、頭のところがぽろりと、四分の一インチほどの胴の部分といっしょに、取れたじゃないか。

===========引用終り=====================

デュパンは帰納的推論により「変なのにちがいない」という仮説を立て確信をもって見出したということなのですが、『盗まれた手紙(1844)[The Purloined Letter]』で見せたようなパリ警察得意のシスティマチックな捜査をきちんとしておけば見逃さなかったのではないでしょうか? デュパンの方法をいわゆる仮説駆動型調査とするなら、仮説はおいといてまず組織的に調査するというデータ駆動型調査がパリ警察の得意技ということになります。でもこの事件ではそれが徹底的には働きませんでした。やはり報酬が・・・(^_^)。

===========引用開始=====================

「(略)ぼくはこの一房の毛を、レスパネー夫人のかたく握りしめた手から取ってきたんだよ。君はこれを、どう思う?」

「デュパン!」とぼくは、茫然として言った。「この毛は変だ……人間の毛じゃない」

===========引用終り=====================

被害者が握りしめていた一房の毛といったら最重要証拠物件ではありませんか! しかも素人の"私"がひと目で「人間の毛じゃない」とわかる異常な証拠物件です[*3]。パリ警察の捜査官は何も考えなかったのでしょうか? キュヴィエ大先生(1769/08/23-1832/05/13)がまだいらっしゃるのですから鑑定をお願いすればただちに事は判明したのではないでしょうか? 先生は事件当時61-2才ほどで1-2年後の死因はコレラですから、事件当時はまだ壮健だったはずです。デュパンだって大先生の本を参考にしているのです。

===========引用開始=====================

「じゃ、これを読めよ」とデュパンは言った。「このキュヴィエの本の、ここんところを」

===========引用終り=====================

ちなみに大先生のライバルだったラマルク(1744/08/01-1829/12/28)は本作品発表直前に85才でお亡くなりです。科学史的にはラマルクの進化論に反対した保守的なキュヴィエという位置づけですが、実はラマルクの方が年上で、2人ともプロ研究者としてのキャリアは国立自然史博物館への就職から始めていますが、ここでもラマルクが2年先輩です。

なお何かと疑惑のあるパリ警察ですが、菊池良生『警察の誕生(集英社新書)』(2010/12/17)にその初期の歴史が書かれているようです。鈴木葉月氏による紹介(2011/01/23)によれば、まさにフランス革命後の時期に政権中枢を渡り歩いた謀略家として有名なジョゼフ・フーシェ(Joseph Fouché; 1759/05/21-1820/12/25)により機構が整えられたようです。なるほどフーシェが作ろうとしたのはまさにフランス版ゲシュタポ。「知っての通り、警察には合い鍵がそろっている。パリのどの扉も戸棚も開けられるんだ。」と豪語できたのは結構事実に基づいていたようですねえ。納得です。フーシェは既に10年以上前に亡くなっていますから、怖い上役のいない警視総監はやりたい放題? でもないかも知れませんね。官僚機構である以上G**氏の上役もいるはずでしょう・・たぶん。

ところでパリ警察発展の立役者にはもう一人フランソワ・ヴィドック(1775/07/23-1857/05/11)(Eugène François Vidocq)という人物がいました。デュパンはこの人物をライバル視?しているようです。

===========引用開始=====================

パリの警察は、俊敏だという評判が高いけれども、なあに、小利口なだけなのさ。奴らの捜査には、方法なんてものはありやしない。あるのはただ、ゆきあたりばったりの、その場その場の捜査だけ。いろいろさまざまの手段を用いはするけれど、その適用のしかたがしょっちゅう間違っているんで、あの『町人貴族』に出てくるジュールダン氏のことを思い出させる。~中略~。例えばヴィドックは、たしかに勘も鋭いし、忍耐強い男だ。でも、無学だから、捜査に熱心になるあまり、いつも失敗ばかりしていた。あいつは、対象をあんまり近くからみつめるせいで、よく見えなくなるんですよ。

===========引用終り=====================

このヴィドックもその筋では有名な人物のようです。なにしろ脱獄囚上がりで国家警察パリ地区犯罪捜査局の初代局長、つまりはパリ警視総監(の上司相当でしょうか?)にまでなり、おそらくは史上初の私立探偵事務所を開いたという人物ですからね。ジャンヌ・ダルクもかくやというべき驚くべき人生を送った人物です。wikipediaの記事の通り、彼が回想録を書いたのが1827年、本事件の14年前のことでした。さぞやこの回想録はベストセラーになったことでしょう。「いつも失敗ばかりしていた」というのがどんな事実を指しているのかは私は知りません。

ヴィドックの半生についてはwikipedia日本語版の簡単すぎる記事よりも英語版が遥かにおもしろいですからお勧めします。よければ母国語版もどうぞ。20-25才で「脱獄と変装のプロ(日本語版の表現)」となったのは確かなようです。何回も何回も脱獄してますからねえ。"失敗ばかりしていた"とはこのことを指すのでしょうか?(^_^) むろんデュパンの言ったのは犯罪捜査における失敗でしょうから違うと思いますが。特記すべきはSavate(日本語訳)を習得したこと。ルパンもそうだったことは『カリオストロ伯爵夫人』に載っていました。まさにルパンはついに更正しなかったヴィドックのような人生かも知れません。

25-34才では、犯罪者というよりは母や恋人と共に平穏に暮らしたいのに過去から逃げられず必死に生きている男という感じです。そして34才にして時の"the police chief of Paris"である"Jean Henry"に密偵となることを申し出て受け入れられたのです。

ところでこれも時代の違いでしょうか、現在の知識からすると本作の描写にはあの一族への偏見が大きいように思えます。いえリアルではないとは言えません。いくら哲人とも呼ばれる一族の出身とはいえ、慣れ親しんだ祖国から連れ去られ見知らぬ国で戸惑う若者があんな行為に及ぶことはもちろん大いにあり得ることです。年齢は明記されてはいませんが若いことは確かでしょう。もしかしたらハイティーンくらい、いやローティーンくらいの可能性もあります。そう、これはヒト類(Hominid)の権利など存在しなかった時代の悲しい物語なのです。

まあ『ポオ小説全集1(創元推理文庫)』[Ref-6]巻末の佐伯彰一の解説によれば、ポーは明らかに人種的偏見を持っていたそうですから当然ともいえます[*4)]。

----------------------

Ref-1) 丸谷才一(訳) 収録: 『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/6/23) ISBN-13: 978-408-761042-0

Ref-2) 青空文庫『マリー・ロジェエの怪事件』佐々木直次郎(訳)

Ref-3) 英語原文は以下のサイトを参考にした。

3-a) [http://poestories.com/read/murders]

3-b) [http://www.eapoe.org/works/tales/rogetb.htm]

3-c) [http://poestories.com/read/purloined]

Ref-4) 内井惣七 『科学哲学入門―科学の方法・科学の目的』世界思想社(1995/04) 「2.6 ミルにおける帰納と仮説」。なお内井惣七には『シャーロック・ホームズの推理学(講談社現代新書)』講談社 (1988/11)という、まさに"inductive inference"に関する著書もある。

Ref-5) 『ポオ小説全集4(創元推理文庫 522-4)』(1974/09/27)[ISBN:978-448852204-9]に収録。(訳)中野好夫。

Ref-6) 『ポオ小説全集1(創元推理文庫 522-1)』(1974/06/28)[ISBN:978-448852201-8]。

----------------------

*1) エラリー・クイーン『クイーンの定員1』では、「第2章・始祖(The Founding Father)」というタイトルで『盗まれた手紙』が掲載されている。

*2) Ref-1収録の丸谷才一(訳)では「単純明快な帰納推理」である。

*3) この手の博物学的知識、人間以外の毛の知識に関しては"私"は素人とは言えないかもしれない。

*4) 該当部分を引用すれば、「同時代という以上に、南部人としての偏見までもポオは多分にわけもっていたので、たとえば人種問題についてポオが頑(かたくな)な守旧派であったことは、J.R.ローエルと親しい関係にありながら、奴隷制廃止論者たる点をわざわざ公的に論難した態度に明らかであり、また『ゴードン・ピム』の中の黒人の描き方には、意識せざる黒禍論ともいうべきふしがうかがわれ、黒人に対する本能的な恐怖をさえ裏切り示している。」

「今度の殺人事件に話をもどせば、ぼくたちの意見をたてる前に、一つぼくたち自身で捜査してみようじゃないか。調べるのは楽しいことだろうよ」

「それにル・ボンという男は、一度ぼくに親切にしてくれたことがある。その恩はいまだに忘れてない。出かけて行って、この眼で現場を見ることにしようよ。警視総監のG**とは懇意だから、簡単に許可してもらえるだろう」

自分の分析的能力を使う楽しさもさることながら、恩人を救うという動機が大きかったようです。しかし、03/04の記事で紹介したような泣く子もだまるパリ警視総監から「簡単に許可してもらえるだろう」とはすごい自信というか、どんな人脈なんだというか。実際に、この言葉の1行後にはあっさりと「許可を手に入れると、ぼくたちはただちにモルグ街へ行った。」とのことです。多くの探偵小説では、「こらこら素人が現場に入るんじゃない」とか言われるのが定番なんですけどね。

さて現場では「警官(ジャンダルム)が一人」ずっと付き添ってはいたものの自由に捜査ができました。

===========引用開始=====================

ぼくたちは階段を昇り、レスパネー嬢の死体が発見された部屋にはいった。そこには二つの死体がまだ置いてある。部屋のなかの無秩序ぶりは、こういう場合のつねとして、そのままにしてあった。

===========引用終り=====================

時系列を述べると、事件発生は某日午前3時頃、その日の夕刊に最初の報道、翌日の新聞(たぶん朝刊)に詳細報道、夕刊にル・ボンの逮捕投獄の報道、これを読みデュパンが出馬を決意、です。2人が警視総監のG**を訪れたのは間違いなくこの翌日で、現場に着いたのが「ぼくたちの住家からずいぶん遠かったので、到着したのは午後も遅い時刻」です。つまり到着時点で事件後約2日半経っています。本事件の起きた日付けは不明でゆえに季節も不明ですが、フランスであれば真夏でもなければそうそう腐敗も進まないのでしょう。て、問題はそんなことじゃない! もっとましな保存場所はないのか、検視解剖はどうした?

とはいえ当時、冷蔵保存がそう安価に使えたとも思えませんし、カラパイアというサイトの犯罪捜査に大きな変化をもたらした10の殺人事件簿(2014/11/08)の「9. 検死の重要性につながったヒ素殺人事件」によれば、当時は「専門家が調査する前に埋められたり、墓から掘り出さなければならない場合もあった。」とのことで、埋葬せずにおいてあるだけましだったのかも知れません。後述の警察の歴史の本でわかるように、パリとロンドンは当時としてはまともな犯罪捜査の世界最先端を走っていたようですから。捕り物帳と同時代のことだけはあります。

このときはデュパンが何を見て何を知ったのかは"私"にはわかりませんでしたが、翌日の正午ごろに種明かしを始めます。実はこのとき真犯人(を知る者)をおびき寄せる罠を張り終えていたのですが。

で、現場検証時にデュパンはまず密室の謎を解明したのですが、種を明かせばパリ警察捜査官の初動捜査が不十分だったということに尽きます。

===========引用開始=====================

『この釘が何か変なのにちがいない』とばくはつぶやいて、釘に触ってみた。すると、頭のところがぽろりと、四分の一インチほどの胴の部分といっしょに、取れたじゃないか。

===========引用終り=====================

デュパンは帰納的推論により「変なのにちがいない」という仮説を立て確信をもって見出したということなのですが、『盗まれた手紙(1844)[The Purloined Letter]』で見せたようなパリ警察得意のシスティマチックな捜査をきちんとしておけば見逃さなかったのではないでしょうか? デュパンの方法をいわゆる仮説駆動型調査とするなら、仮説はおいといてまず組織的に調査するというデータ駆動型調査がパリ警察の得意技ということになります。でもこの事件ではそれが徹底的には働きませんでした。やはり報酬が・・・(^_^)。

===========引用開始=====================

「(略)ぼくはこの一房の毛を、レスパネー夫人のかたく握りしめた手から取ってきたんだよ。君はこれを、どう思う?」

「デュパン!」とぼくは、茫然として言った。「この毛は変だ……人間の毛じゃない」

===========引用終り=====================

被害者が握りしめていた一房の毛といったら最重要証拠物件ではありませんか! しかも素人の"私"がひと目で「人間の毛じゃない」とわかる異常な証拠物件です[*3]。パリ警察の捜査官は何も考えなかったのでしょうか? キュヴィエ大先生(1769/08/23-1832/05/13)がまだいらっしゃるのですから鑑定をお願いすればただちに事は判明したのではないでしょうか? 先生は事件当時61-2才ほどで1-2年後の死因はコレラですから、事件当時はまだ壮健だったはずです。デュパンだって大先生の本を参考にしているのです。

===========引用開始=====================

「じゃ、これを読めよ」とデュパンは言った。「このキュヴィエの本の、ここんところを」

===========引用終り=====================

ちなみに大先生のライバルだったラマルク(1744/08/01-1829/12/28)は本作品発表直前に85才でお亡くなりです。科学史的にはラマルクの進化論に反対した保守的なキュヴィエという位置づけですが、実はラマルクの方が年上で、2人ともプロ研究者としてのキャリアは国立自然史博物館への就職から始めていますが、ここでもラマルクが2年先輩です。

なお何かと疑惑のあるパリ警察ですが、菊池良生『警察の誕生(集英社新書)』(2010/12/17)にその初期の歴史が書かれているようです。鈴木葉月氏による紹介(2011/01/23)によれば、まさにフランス革命後の時期に政権中枢を渡り歩いた謀略家として有名なジョゼフ・フーシェ(Joseph Fouché; 1759/05/21-1820/12/25)により機構が整えられたようです。なるほどフーシェが作ろうとしたのはまさにフランス版ゲシュタポ。「知っての通り、警察には合い鍵がそろっている。パリのどの扉も戸棚も開けられるんだ。」と豪語できたのは結構事実に基づいていたようですねえ。納得です。フーシェは既に10年以上前に亡くなっていますから、怖い上役のいない警視総監はやりたい放題? でもないかも知れませんね。官僚機構である以上G**氏の上役もいるはずでしょう・・たぶん。

ところでパリ警察発展の立役者にはもう一人フランソワ・ヴィドック(1775/07/23-1857/05/11)(Eugène François Vidocq)という人物がいました。デュパンはこの人物をライバル視?しているようです。

===========引用開始=====================

パリの警察は、俊敏だという評判が高いけれども、なあに、小利口なだけなのさ。奴らの捜査には、方法なんてものはありやしない。あるのはただ、ゆきあたりばったりの、その場その場の捜査だけ。いろいろさまざまの手段を用いはするけれど、その適用のしかたがしょっちゅう間違っているんで、あの『町人貴族』に出てくるジュールダン氏のことを思い出させる。~中略~。例えばヴィドックは、たしかに勘も鋭いし、忍耐強い男だ。でも、無学だから、捜査に熱心になるあまり、いつも失敗ばかりしていた。あいつは、対象をあんまり近くからみつめるせいで、よく見えなくなるんですよ。

===========引用終り=====================

このヴィドックもその筋では有名な人物のようです。なにしろ脱獄囚上がりで国家警察パリ地区犯罪捜査局の初代局長、つまりはパリ警視総監(の上司相当でしょうか?)にまでなり、おそらくは史上初の私立探偵事務所を開いたという人物ですからね。ジャンヌ・ダルクもかくやというべき驚くべき人生を送った人物です。wikipediaの記事の通り、彼が回想録を書いたのが1827年、本事件の14年前のことでした。さぞやこの回想録はベストセラーになったことでしょう。「いつも失敗ばかりしていた」というのがどんな事実を指しているのかは私は知りません。

ヴィドックの半生についてはwikipedia日本語版の簡単すぎる記事よりも英語版が遥かにおもしろいですからお勧めします。よければ母国語版もどうぞ。20-25才で「脱獄と変装のプロ(日本語版の表現)」となったのは確かなようです。何回も何回も脱獄してますからねえ。"失敗ばかりしていた"とはこのことを指すのでしょうか?(^_^) むろんデュパンの言ったのは犯罪捜査における失敗でしょうから違うと思いますが。特記すべきはSavate(日本語訳)を習得したこと。ルパンもそうだったことは『カリオストロ伯爵夫人』に載っていました。まさにルパンはついに更正しなかったヴィドックのような人生かも知れません。

25-34才では、犯罪者というよりは母や恋人と共に平穏に暮らしたいのに過去から逃げられず必死に生きている男という感じです。そして34才にして時の"the police chief of Paris"である"Jean Henry"に密偵となることを申し出て受け入れられたのです。

ところでこれも時代の違いでしょうか、現在の知識からすると本作の描写にはあの一族への偏見が大きいように思えます。いえリアルではないとは言えません。いくら哲人とも呼ばれる一族の出身とはいえ、慣れ親しんだ祖国から連れ去られ見知らぬ国で戸惑う若者があんな行為に及ぶことはもちろん大いにあり得ることです。年齢は明記されてはいませんが若いことは確かでしょう。もしかしたらハイティーンくらい、いやローティーンくらいの可能性もあります。そう、これはヒト類(Hominid)の権利など存在しなかった時代の悲しい物語なのです。

まあ『ポオ小説全集1(創元推理文庫)』[Ref-6]巻末の佐伯彰一の解説によれば、ポーは明らかに人種的偏見を持っていたそうですから当然ともいえます[*4)]。

----------------------

Ref-1) 丸谷才一(訳) 収録: 『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/6/23) ISBN-13: 978-408-761042-0

Ref-2) 青空文庫『マリー・ロジェエの怪事件』佐々木直次郎(訳)

Ref-3) 英語原文は以下のサイトを参考にした。

3-a) [http://poestories.com/read/murders]

3-b) [http://www.eapoe.org/works/tales/rogetb.htm]

3-c) [http://poestories.com/read/purloined]

Ref-4) 内井惣七 『科学哲学入門―科学の方法・科学の目的』世界思想社(1995/04) 「2.6 ミルにおける帰納と仮説」。なお内井惣七には『シャーロック・ホームズの推理学(講談社現代新書)』講談社 (1988/11)という、まさに"inductive inference"に関する著書もある。

Ref-5) 『ポオ小説全集4(創元推理文庫 522-4)』(1974/09/27)[ISBN:978-448852204-9]に収録。(訳)中野好夫。

Ref-6) 『ポオ小説全集1(創元推理文庫 522-1)』(1974/06/28)[ISBN:978-448852201-8]。

----------------------

*1) エラリー・クイーン『クイーンの定員1』では、「第2章・始祖(The Founding Father)」というタイトルで『盗まれた手紙』が掲載されている。

*2) Ref-1収録の丸谷才一(訳)では「単純明快な帰納推理」である。

*3) この手の博物学的知識、人間以外の毛の知識に関しては"私"は素人とは言えないかもしれない。

*4) 該当部分を引用すれば、「同時代という以上に、南部人としての偏見までもポオは多分にわけもっていたので、たとえば人種問題についてポオが頑(かたくな)な守旧派であったことは、J.R.ローエルと親しい関係にありながら、奴隷制廃止論者たる点をわざわざ公的に論難した態度に明らかであり、また『ゴードン・ピム』の中の黒人の描き方には、意識せざる黒禍論ともいうべきふしがうかがわれ、黒人に対する本能的な恐怖をさえ裏切り示している。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます