内部被曝線量係数は、ICRP Publ.30,56,67,69,71,72に述べられた内部被曝線量評価モデルを使って計算されているようです。その実際を知る日本語の資料として、H17(2005)/10/01に日本原子力研究開発機構となった日本原子力研究所が2005/09に出した、『原子炉事故時放射線影響解析で用いるための内部被曝線量係数』という報告書があります。これは「様々な任意の預託期間における線量係数」を計算する必要性から「ICRPのモデルに基づく内部被曝線量係数を算出する内部被曝線量係数計算システムDSYS(Dose SYStem)を新たに開発」した報告書なので、計算の考え方はICRPのモデルに従っているものです。

末尾に目次等の概要を記しましたが、552page(558枚)と長いのは核種ごとの計算結果データがあるからで、考え方は1,2章の42pageでほぼ尽くされています。またp38-42の図でモデルの概要がわかるでしょう。この内部被曝線量係数計算は次のような考え方で行われます。

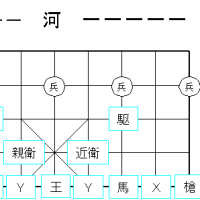

人体をコンパートメントと呼ばれる各部に分類し、摂取された放射性物質の各コンパートメントでの含有量の推移を求めることで、摂取してから所定期間中の被爆量を求めます。コンパートメントは具体的には例えば胃腸・血液・気道・肺・骨などで物質によっても分け方が違います。例えばヨウ素やテルルでは甲状腺だけをひとつのコンパートメントとして扱いますが、他の元素ではそうはしません。

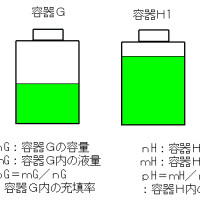

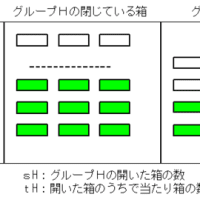

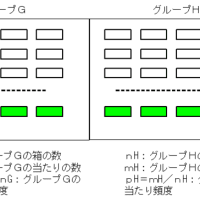

摂取された物質は各コンパートメントを移動しながら体外に排出されたり、いずれかのコンパートメントに沈着したりします。各コンパートメントでは外界との出入り及び他のコンパートメントとの出入り、及び物理的半減期により、摂取してからの放射性物質量の時間変化が決まります。各時点において各コンパートメントは含まれている放射性物質量に応じて放射線源となり、その放射線量が自身や他のコンパートメントへの照射量を決めます。こうして全てのコンパートメントから照射される放射線の総量を総計して各コンパートメントの受ける放射線の総量が決まり、この総量をコンパートメントの質量で割れば、Gly(J/kg)単位での被爆量(吸収線量)が決まり、Gly(J/kg)単位の吸収線量は放射線加重係数をかけてSv単位の等価線量に換算できます。この各時点における各コンパートメントが被曝した等価線量を所定の期間だけ積分したものが各臓器ごとの預託等価線量であり、ヨウ素における甲状腺預託等価線量などがその例です。そして摂取された放射性物質の単位当たり(1Bq当たり)の預託等価線量を等価線量係数と呼びます。

この各コンパートメントの預託線量に組織加重係数(0~1の値)をかけると、このコンパートメント(組織)での将来の発癌率に比例する量である加重された等価線量*)になります。全身のどこかで発癌する確率に比例する量である実効線量は、全コンパートメントの加重された等価線量の和になり、2011/05/15の記事でも述べた以下の式で決まります。

E = Σ(wTHT)

E; 実効線量(Effective dose)

wT; 組織Tの組織加重係数

HT; 組織Tが被曝した等価線量

ここでひとつのコンパートメントT1以外の被爆量がゼロだったとすると、

E = wT1HT1

となり、全身の被曝する実効線量は組織T1だけの被曝等価線量にその組織加重係数をかけたものだけになります。

2011/05/15の記事でも述べたようにI-131の甲状腺線量係数は実効線量係数の1/20であり、甲状腺組織加重係数を掛けた値でしたが、これは甲状腺以外のコンパートメントにおける被爆量が無視できる値であったことを意味します。

一方I-133では1/19でわずかに違いがありましたが、これは甲状腺以外のコンパートメントの被爆量も無視できない量だったということです。想像するに、半減期が短い(I-131の8.0日に対して20.8時間)ために、摂取されてから甲状腺に入るまでの経路での被爆量の比率が無視できなかったのではないでしょうか。

さて2011/05/15の記事の私の推論の何が間違っていたのでしょうか? それは「均等分布」などという仮定がそもそも成立していないということでした。ICRPの内部被曝モデルでは最初からコンパートメントごとに被爆量を求めていたのでした。

さて上記に出てくる組織加重係数がどのように定められたのかは、この報告書には出てきません。それは ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)で記載されていて、この資料は日本アイソトープ協会から入手できます。

日本語版ICRP文書一覧

英語版ICRP文書一覧

その詳細はまた次回にします。

----------

*) 実効線量という用語は全身についてのみ定義されているようである。加重された等価線量という言葉はICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)で使用されている。

----------

『原子炉事故時放射線影響解析で用いるための内部被曝線量係数』概要

目次

1.はじめに....................... 1

2.内部被曝線量評価モデル........、 4

3.計算コード...................... 43

4.線量係数データベース............ 53

5.おわりに........................ 57

謝辞。............................ 57

参考文献..........,............... 58

付録1代謝・体内動態モデルのデータ 61

付録2内部被曝線量係数データ・・・ 209

付録3内部被曝線量係数データの検証 379

主な図

図 計算モジュール全体図 p1(7/558)

p38(44/558))~p42(48/558)

図2-1, 代謝過程

図2-2, 呼吸気道におけるコントメントと移行経路

図2-3, 呼吸における核種の各領域における沈着過程

図2-4, 呼吸気道におけるクリアランス過程

図2-5, 胃腸管モデル

p49(55/558)~p52(58/558)

図3-1, 内部被曝線量計算システムの処理流れ p49(55/)

図3-2, 線量行列の例(Cs-137の経口摂取)

図3-3, Cs-137の吸入摂取(タイプF)の線量係数に対する計算値とICRPの比較

図3-4, Pu-238の吸入摂取(タイプF)の線量係数に対する計算値とICRPの比較

ヨウ素(I)とセシウム(Cs)のデータ

付録1_図47 ヨウ素(I)の体内動態図とデータ p126(133/)

付録1_図48 セシウム(Cs)の体内動態図とデータ p127(134/)

付録2_表83 10歳に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数 p299(305/)

付録2_表137 成人に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数 p353(359/)

付録2_表36 1歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p252(258/)

付録2_表90 10歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p306(312/)

付録2_表144 成人に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p360(366/)

付録3_表83 10歳に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p470(476/)

付録3_表137 成人に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p524(530/)

付録3_表36 1歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p423(429/)

付録3_表90 10歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p477(483/)

付録3_表144 成人に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p531(537/)

末尾に目次等の概要を記しましたが、552page(558枚)と長いのは核種ごとの計算結果データがあるからで、考え方は1,2章の42pageでほぼ尽くされています。またp38-42の図でモデルの概要がわかるでしょう。この内部被曝線量係数計算は次のような考え方で行われます。

人体をコンパートメントと呼ばれる各部に分類し、摂取された放射性物質の各コンパートメントでの含有量の推移を求めることで、摂取してから所定期間中の被爆量を求めます。コンパートメントは具体的には例えば胃腸・血液・気道・肺・骨などで物質によっても分け方が違います。例えばヨウ素やテルルでは甲状腺だけをひとつのコンパートメントとして扱いますが、他の元素ではそうはしません。

摂取された物質は各コンパートメントを移動しながら体外に排出されたり、いずれかのコンパートメントに沈着したりします。各コンパートメントでは外界との出入り及び他のコンパートメントとの出入り、及び物理的半減期により、摂取してからの放射性物質量の時間変化が決まります。各時点において各コンパートメントは含まれている放射性物質量に応じて放射線源となり、その放射線量が自身や他のコンパートメントへの照射量を決めます。こうして全てのコンパートメントから照射される放射線の総量を総計して各コンパートメントの受ける放射線の総量が決まり、この総量をコンパートメントの質量で割れば、Gly(J/kg)単位での被爆量(吸収線量)が決まり、Gly(J/kg)単位の吸収線量は放射線加重係数をかけてSv単位の等価線量に換算できます。この各時点における各コンパートメントが被曝した等価線量を所定の期間だけ積分したものが各臓器ごとの預託等価線量であり、ヨウ素における甲状腺預託等価線量などがその例です。そして摂取された放射性物質の単位当たり(1Bq当たり)の預託等価線量を等価線量係数と呼びます。

この各コンパートメントの預託線量に組織加重係数(0~1の値)をかけると、このコンパートメント(組織)での将来の発癌率に比例する量である加重された等価線量*)になります。全身のどこかで発癌する確率に比例する量である実効線量は、全コンパートメントの加重された等価線量の和になり、2011/05/15の記事でも述べた以下の式で決まります。

E = Σ(wTHT)

E; 実効線量(Effective dose)

wT; 組織Tの組織加重係数

HT; 組織Tが被曝した等価線量

ここでひとつのコンパートメントT1以外の被爆量がゼロだったとすると、

E = wT1HT1

となり、全身の被曝する実効線量は組織T1だけの被曝等価線量にその組織加重係数をかけたものだけになります。

2011/05/15の記事でも述べたようにI-131の甲状腺線量係数は実効線量係数の1/20であり、甲状腺組織加重係数を掛けた値でしたが、これは甲状腺以外のコンパートメントにおける被爆量が無視できる値であったことを意味します。

一方I-133では1/19でわずかに違いがありましたが、これは甲状腺以外のコンパートメントの被爆量も無視できない量だったということです。想像するに、半減期が短い(I-131の8.0日に対して20.8時間)ために、摂取されてから甲状腺に入るまでの経路での被爆量の比率が無視できなかったのではないでしょうか。

さて2011/05/15の記事の私の推論の何が間違っていたのでしょうか? それは「均等分布」などという仮定がそもそも成立していないということでした。ICRPの内部被曝モデルでは最初からコンパートメントごとに被爆量を求めていたのでした。

さて上記に出てくる組織加重係数がどのように定められたのかは、この報告書には出てきません。それは ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)で記載されていて、この資料は日本アイソトープ協会から入手できます。

日本語版ICRP文書一覧

英語版ICRP文書一覧

その詳細はまた次回にします。

----------

*) 実効線量という用語は全身についてのみ定義されているようである。加重された等価線量という言葉はICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)で使用されている。

----------

『原子炉事故時放射線影響解析で用いるための内部被曝線量係数』概要

目次

1.はじめに....................... 1

2.内部被曝線量評価モデル........、 4

3.計算コード...................... 43

4.線量係数データベース............ 53

5.おわりに........................ 57

謝辞。............................ 57

参考文献..........,............... 58

付録1代謝・体内動態モデルのデータ 61

付録2内部被曝線量係数データ・・・ 209

付録3内部被曝線量係数データの検証 379

主な図

図 計算モジュール全体図 p1(7/558)

p38(44/558))~p42(48/558)

図2-1, 代謝過程

図2-2, 呼吸気道におけるコントメントと移行経路

図2-3, 呼吸における核種の各領域における沈着過程

図2-4, 呼吸気道におけるクリアランス過程

図2-5, 胃腸管モデル

p49(55/558)~p52(58/558)

図3-1, 内部被曝線量計算システムの処理流れ p49(55/)

図3-2, 線量行列の例(Cs-137の経口摂取)

図3-3, Cs-137の吸入摂取(タイプF)の線量係数に対する計算値とICRPの比較

図3-4, Pu-238の吸入摂取(タイプF)の線量係数に対する計算値とICRPの比較

ヨウ素(I)とセシウム(Cs)のデータ

付録1_図47 ヨウ素(I)の体内動態図とデータ p126(133/)

付録1_図48 セシウム(Cs)の体内動態図とデータ p127(134/)

付録2_表83 10歳に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数 p299(305/)

付録2_表137 成人に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数 p353(359/)

付録2_表36 1歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p252(258/)

付録2_表90 10歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p306(312/)

付録2_表144 成人に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p360(366/)

付録3_表83 10歳に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p470(476/)

付録3_表137 成人に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p524(530/)

付録3_表36 1歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p423(429/)

付録3_表90 10歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p477(483/)

付録3_表144 成人に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p531(537/)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます