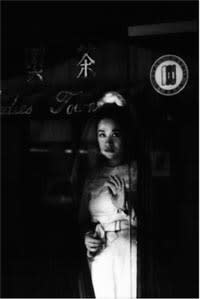

寺山修司+森山大道「あゝ、荒野」展

ポッケに「書を捨てよ、町に出よう」の書を入れて、街に出た。

渋谷はパルコパート1地下1階LOGOSギャラリー。寺山修司の唯一の長編小説「あゝ、荒野」と森山大道の写真とのコラボレーション(明日まで)。このパルコで、子どもの頃よく映画を見た。ぼくの見たガルボの映画はたぶん、全部この映画館でだった気がする。

白と黒とで映し出された歓楽街の女たち、怪しい雰囲気の町並み、酒場で煮える男たち、暴れる学生、60年代の夜の新宿。そこでは映っているものと同じくらい、映っていない影の暗さが重要だと思う。そして何とも言えない猥雑さ。1960年代からおよそ40年。その月日だけがもたらしたわけではない、影と猥雑さが持ちうる物語性の豊穣さに改めて目を奪われた。その影と猥雑さから、さまざまなものが生まれ出てくる予感がする。

明るく照らし出すことによって影を否定し、異様なほどの清潔感をもって猥雑さを避けてきたわれわれが21世紀に持ち得た物語のなんという希薄なこと。だけれど、その一方、新宿には60年代に通じる回路がまだ存在しているような気もする。