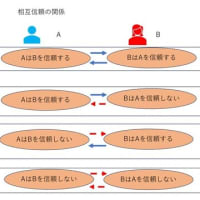

ワールドカフェとダイアローグから思いついたことを少しずつまとめていこうと思います。図は福島作です。自由にお使いください。

ワールドカフェとダイアローグから思いついたことを少しずつまとめていこうと思います。

下図は福島作です。自由にお使いください。

普段、意識はしていないものの、われわれが他人とコミュニケーションを取っているときには、それが、雑談であるのか、対話であるのか、問題解決のための具体的なスキル(ディスカッションやブレーンストーミング的な手法)のモードなのかを意識していません。

そして、実際に、自然と話をしていれば、コミュニケーションの中では、これがいったり来たりしていることでしょう。

西村さんは、話といっても次のようなものがあることを示しました。

演説 説話 説得 指導 対話 会話 反応 独り言・・・などですね。

そして、会話は主に関係性の維持が目的となっており、会話をしている人の間で前提(例えば親子や友人関係であること)が共有されているといいます。そして会話には、「○○とは何か?」などといった問いはありません。

一方、ディベートは勝敗を決めるゲームであり、ディスカッションは分析によって理解をし、何らかの判断や決定をしていくという目的で行われるものです。

では、対話とは何かというと、それ自身が問いになってしまいますが、その性質として、対話では文脈に依存せず、創造的といえるでしょう。(ちなみに国語辞書では、会話も対話も「人が互いに話すこと」においてほとんど同義語で解釈されています。)

対話では、全体からどんなことがいえるかといったことが重要ですから全体的包括的です。そして対話では対等に自分の意見をしっかり言い、発言の意図もなるべく明確にすることが求められます。そして対話には問いがつきます。

例えば国際紛争や地球規模での環境問題の解決のように、複雑に入り組んだ問題を解決するには、一方的な正義や論理をふりかざしてもうまくいきません。双方の対話を積み重ねることによって、そこにできる”場”から、何らかのヒント・解決の糸口が見出せるといった具合です。具体的な糸口がみつかってきたら、今度はアイデアだしをしてみるとか、情報を整理するといった個々の問題解決手段(技術的なスキル)を使ってみるということではないでしょうか。問題解決手段をつかって、また問いが発生してきたら、対話に戻っていくと。・・・

そして全体の進行を見たり調整したり進行する役割としてのファシリテーターは、今、どのようなステップが行われているのかということを見極め、交通整理をしたり、参加者に何かを促して質の良い場の促進を図ったりすることを担っているのではないか。そんな気がしています。

何か問題が発生して解決しようとすると、「これが正しいのだから」と自分の論理だけをふりまわしがちですが、これはうまくいかなかったり、本当に相手も納得したモードにはなりにくいですね。相手の主張に疑問があるときは、「あなたの考えは違う!!」と連呼するよりも、「あなたはなぜ、そのように考えるのですか? それってどういうことですか?」とただ問いかければ良いのかもしれません。たずねられた相手は、いちおう否定されずにきちんと聴いてもらえた感は残るし、自分自身への問いかけでもあるので深まっていくというわけです。そこで自己矛盾が生じて考えが変わるということもあるかもしれませんね。

そのような対話の力を考えていくと、こうした複雑化した社会におけるコミュニケーションのあり方として、対話の重要性を私は感じていますし、そうしたことで、対話に興味があり学んでいるのだと思います。

ワールドカフェとダイアローグから思いついたことを少しずつまとめていこうと思います。

下図は福島作です。自由にお使いください。

普段、意識はしていないものの、われわれが他人とコミュニケーションを取っているときには、それが、雑談であるのか、対話であるのか、問題解決のための具体的なスキル(ディスカッションやブレーンストーミング的な手法)のモードなのかを意識していません。

そして、実際に、自然と話をしていれば、コミュニケーションの中では、これがいったり来たりしていることでしょう。

西村さんは、話といっても次のようなものがあることを示しました。

演説 説話 説得 指導 対話 会話 反応 独り言・・・などですね。

そして、会話は主に関係性の維持が目的となっており、会話をしている人の間で前提(例えば親子や友人関係であること)が共有されているといいます。そして会話には、「○○とは何か?」などといった問いはありません。

一方、ディベートは勝敗を決めるゲームであり、ディスカッションは分析によって理解をし、何らかの判断や決定をしていくという目的で行われるものです。

では、対話とは何かというと、それ自身が問いになってしまいますが、その性質として、対話では文脈に依存せず、創造的といえるでしょう。(ちなみに国語辞書では、会話も対話も「人が互いに話すこと」においてほとんど同義語で解釈されています。)

対話では、全体からどんなことがいえるかといったことが重要ですから全体的包括的です。そして対話では対等に自分の意見をしっかり言い、発言の意図もなるべく明確にすることが求められます。そして対話には問いがつきます。

例えば国際紛争や地球規模での環境問題の解決のように、複雑に入り組んだ問題を解決するには、一方的な正義や論理をふりかざしてもうまくいきません。双方の対話を積み重ねることによって、そこにできる”場”から、何らかのヒント・解決の糸口が見出せるといった具合です。具体的な糸口がみつかってきたら、今度はアイデアだしをしてみるとか、情報を整理するといった個々の問題解決手段(技術的なスキル)を使ってみるということではないでしょうか。問題解決手段をつかって、また問いが発生してきたら、対話に戻っていくと。・・・

そして全体の進行を見たり調整したり進行する役割としてのファシリテーターは、今、どのようなステップが行われているのかということを見極め、交通整理をしたり、参加者に何かを促して質の良い場の促進を図ったりすることを担っているのではないか。そんな気がしています。

何か問題が発生して解決しようとすると、「これが正しいのだから」と自分の論理だけをふりまわしがちですが、これはうまくいかなかったり、本当に相手も納得したモードにはなりにくいですね。相手の主張に疑問があるときは、「あなたの考えは違う!!」と連呼するよりも、「あなたはなぜ、そのように考えるのですか? それってどういうことですか?」とただ問いかければ良いのかもしれません。たずねられた相手は、いちおう否定されずにきちんと聴いてもらえた感は残るし、自分自身への問いかけでもあるので深まっていくというわけです。そこで自己矛盾が生じて考えが変わるということもあるかもしれませんね。

そのような対話の力を考えていくと、こうした複雑化した社会におけるコミュニケーションのあり方として、対話の重要性を私は感じていますし、そうしたことで、対話に興味があり学んでいるのだと思います。