2013年12月30日に開催しました合意形成ワークショップ

報告の第2弾です。前回は結果を報告いたしましたが、今回は結論に至るプロセスなどをご報告したいと思います。

☆3 ワークショップの構造と流れ

今回のワークショップは十名規模の少人数であるので、全員の顔がみえる机なしのサークル型で討論する形式とした。アジェンダについては、前回記事を参照。

おおよそのアジェンダを意識しながらファシリテーター役の福島が流れをつくっていったが、非構成的なダイアローグ(対話)をベースとしているため、話の内容は深まって収束する場合もあれば話が前後したり話のメインストリームからずれて拡散していくこともある。しかし、こうした対話があったからこそ、今回の結論に至る重要な気づきがあったものと思う。

☆4 本論

まず、主催者の福島より今回の企画意図について説明があった。

「最近感じることは、家族や身近な人たちの間でも日本という国家においてもみんなにとって納得のいく合意形成ということが行われているのかが疑問。例えば特定秘密保護法案のように国民の大多数が疑念をいだいている法案が、一部の代表者によって国民の意思とは離れたところで決定されてしまう。これは民意を拾った合意形成とは言えないのではないか? なぜこのようなことが起きているのか? どうしたら幸せや満足に向かった納得解をつくっていけるのか? これは難しいことだがチャレンジングな試みである。一日の終わりに結論が出るかわからないが、できるところまでを行い、世に問いたい」

次に対話の中から流れを追ってレポートしていく。

まずは、今の日本で何が起きているのかを観察しようというイシュー(論点)からスタート。

ここで出てきたのは、以下のようなキーフレーズ。

・情報を聞き流している(右から左で咀嚼していない)

・一方的な意思決定

・事実がどうなのかということがコミュニティ(小集団から社会全体まで)で共有されていない

・見たくない物事は見ない。恣意的、選択的な情報取得がされている。

・物事が複雑化しすぎていて情報処理量も多く、追いつかない。結果、人々は自分の生活に関係あることしか情報として受け取らない。

・変数が多すぎて決められない。

・情報の格差がある。

・大人になっても何が常識なのかわからなくなっている。

・先行きの不透明感。(キャリア開発の現場などでも、何に夢とするか、目標とするかが見えない、決められない人が多数)

・お金に左右されている。お金が実効支配している。

・認められていないことによる“あきらめ”の雰囲気

これらが社会全体に蔓延している“雰囲気”であり、これら日本人のマインドセットを観察した段階で、ではどういう対応が有効に作用するのかという話題がちらほら出てきた。これはより望まれている未来の合意形成の方式のヒントとなるキーフレーズであったように思われる。

・あいまいに耐える耐性が必要なのではないか?

・すぐにあきらめないで待つ

・世代間の常識ギャップをうまく埋める

・今までは合理性(科学で論理的に解決するような)重視だったが、これからは感情なども考慮した問題解決が必要(医療などでもそこにフォーカスされている)

対話の中で、生じた論点として

・そもそも“合意形成”の定義は何か?

・「合意形成」と「共感」はどこが同じでどこが違うか?

・過去の事実に対する「合意形成(解釈?)」も今回の“合意形成”の枠組みに入るか?

この回答として、ファシリテーター側から、「今回の“合意形成”は、あくまで未来のアクションに結びつく意思決定プロセスと定義する」ことが説明された。

対話の過程で、サブ的なイシューとなった事柄について挙げる。これはメインイシューである“合意形成をどうしていくか”とは直接関係ないものの、重要な討論テーマとなったものである。以下、とりあげている順番は発言順とは関係がない。

①“公正さ”および“機会の均等(入口)と結果平等(出口)”について

Yさんによるケーキの分配エピソード。

「子供の頃、ケーキの分配をめぐって、母親は兄弟で等しく等分分配して配ろうとしたが、自分はそんなにいらなかったし、姉は等分された量より多く欲しかったようだ。これは分配を受ける側の意見を聞いていればもっと双方が満足いく分配になったはず」というものがあった。

「公正とは、機械的に平等ということよりも、手続き的な基準の明確化、プロセスの可視化などが重要な要素となるのではないか」という意見があがり、ほとんどの参加者が同意していた。

※手続き的公正・・・ある価値を分配する上で適正だと感じる認識。人間は手続き的公正があればあるほど、その決定に対して肯定的な態度で臨み満足度が高くなるといわれる。それには4つのステップが知られている。(ダイレクトコミュニケーション社サイトより引用)

1)分配方法の明示・・・どんな基準で分配するかを明確に示す。

2)具体的基準の明示・・・詳細な分配基準を明確にする。

3)結果の精査・・・結果に対して精査する

4)当事者への許可・・・分配に関わる人へあらかじめ許可を取る。

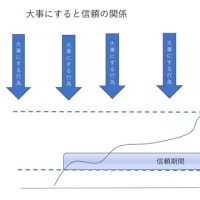

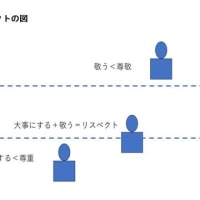

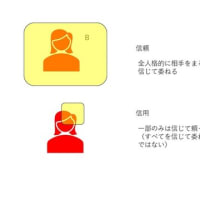

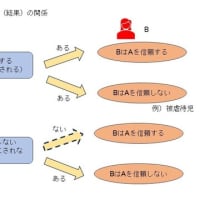

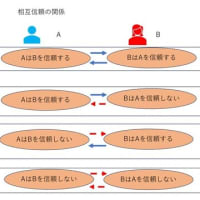

②信頼や愛について

・物事が複雑になり、判断が難しくなれば、専門家に任せるなり、誰かに決定を託さなくてはならない場合が生じる(治療を受ける患者のように)。その場合、合意できるかどうかは、その対象人物が信頼できるか、尊敬できる人物かなどが大きなファクターとなる。

・結局は“愛”、“信頼”ベースの委任などが重要になるではないかという話。

・一方で、信頼された人が託されたとしても、いつもあらゆる分野で賢者の判断ができるわけではないから間違う場合も当然ありうる。それらのリスク回避はどうするかという問題が残る。

③集合知について

Wikipediaなどはかなり信頼できるようになってきた。集合知は集団意思決定にうまくつかえるのではないか?

④自分の中の合意形成問題

自分と他人との意識のすりあわせ、また自分の中での合意形成、すなわち問題を自分事としてまずは処理してみることの重要性

⑤“合意形成された状態”とはどんな状態を指すのか?

「言いたいことは言い切った感がある」

「合意形成に関わった人があとで文句を言わない(言わなくてすむ精神状態にある)」

「前向きなマインド(とりあえずそれでやってみようというマインド)」

「決まった後の所属が明確化されている」

「自分で結果責任をとっていくという覚悟ができている」

「合意形成のプロセスに参加してよかった感がある」

⑥「どうしたいか」よりも「どうしたくないか」の方が切り込みやすい

選択肢が多く、決めにくい世の中では、「絶対、こうはなりたくない。こういう世の中にはしないでほしい」というリストアップからした方がわかりやすい。

⑦日本人論

・(意思決定に)参加していないわけだから、終わってから文句を言う権利があると思っている人が多く、実際にあれこれ決定に口をはさむひとが多い。

・過去の日本は何も言わなければ合意するというような阿吽の呼吸感があった。

現在は、「黙っていたおまえが悪い。あなた同意しましたよね?」という風潮がある。

・暗黙の合意から明確(強制的)な合意へ、極端から極端への流れ?

・何があろうが、上(為政者)が変わろうが、社会は変わらない。食べていけるというマインドが過去にはあった。 お上によっておけばとりあえず大丈夫。

・さまざまな役割の人がその肩書を持って集まるとポジショントークになりがち。

総論は賛成だけど、結局はこっちの方が得だからということに流されがち。

・責任所在を明確にしないシステム(よくもわるくも作用する)

・失敗に関して寛容でなく、大きな責任をとらされることが予測されるため、失敗を出さないようにしたり隠ぺいしようという体質がある。

・「人様に迷惑をかけてはいけない」という教育が古くからある。結構、日本人に染みついているのではないか。結果、組織内で不正をみつけても、それを明らかにすることは組織内の人の迷惑になることだからやめるということもよく起きている。(細かな欠陥や食品偽装問題など)

⑧具体的施策について

・そもそも1億人での意思決定、統一基準というのが効かない世の中。

道州制については考えるべき。ただし、財源も含め難しい問題もあるので、何を中央で決め、何を地方で決める権限を持たせるかという明確化が必要。

⑨責任論やリスクテイク

・医療では積極的に失敗事例を提出させるといったことが行われている。

ヒヤリハットの提出や内部告発の保護など。

※以上は、2013年12月31日現在のまとめで

報告の第2弾です。前回は結果を報告いたしましたが、今回は結論に至るプロセスなどをご報告したいと思います。

☆3 ワークショップの構造と流れ

今回のワークショップは十名規模の少人数であるので、全員の顔がみえる机なしのサークル型で討論する形式とした。アジェンダについては、前回記事を参照。

おおよそのアジェンダを意識しながらファシリテーター役の福島が流れをつくっていったが、非構成的なダイアローグ(対話)をベースとしているため、話の内容は深まって収束する場合もあれば話が前後したり話のメインストリームからずれて拡散していくこともある。しかし、こうした対話があったからこそ、今回の結論に至る重要な気づきがあったものと思う。

☆4 本論

まず、主催者の福島より今回の企画意図について説明があった。

「最近感じることは、家族や身近な人たちの間でも日本という国家においてもみんなにとって納得のいく合意形成ということが行われているのかが疑問。例えば特定秘密保護法案のように国民の大多数が疑念をいだいている法案が、一部の代表者によって国民の意思とは離れたところで決定されてしまう。これは民意を拾った合意形成とは言えないのではないか? なぜこのようなことが起きているのか? どうしたら幸せや満足に向かった納得解をつくっていけるのか? これは難しいことだがチャレンジングな試みである。一日の終わりに結論が出るかわからないが、できるところまでを行い、世に問いたい」

次に対話の中から流れを追ってレポートしていく。

まずは、今の日本で何が起きているのかを観察しようというイシュー(論点)からスタート。

ここで出てきたのは、以下のようなキーフレーズ。

・情報を聞き流している(右から左で咀嚼していない)

・一方的な意思決定

・事実がどうなのかということがコミュニティ(小集団から社会全体まで)で共有されていない

・見たくない物事は見ない。恣意的、選択的な情報取得がされている。

・物事が複雑化しすぎていて情報処理量も多く、追いつかない。結果、人々は自分の生活に関係あることしか情報として受け取らない。

・変数が多すぎて決められない。

・情報の格差がある。

・大人になっても何が常識なのかわからなくなっている。

・先行きの不透明感。(キャリア開発の現場などでも、何に夢とするか、目標とするかが見えない、決められない人が多数)

・お金に左右されている。お金が実効支配している。

・認められていないことによる“あきらめ”の雰囲気

これらが社会全体に蔓延している“雰囲気”であり、これら日本人のマインドセットを観察した段階で、ではどういう対応が有効に作用するのかという話題がちらほら出てきた。これはより望まれている未来の合意形成の方式のヒントとなるキーフレーズであったように思われる。

・あいまいに耐える耐性が必要なのではないか?

・すぐにあきらめないで待つ

・世代間の常識ギャップをうまく埋める

・今までは合理性(科学で論理的に解決するような)重視だったが、これからは感情なども考慮した問題解決が必要(医療などでもそこにフォーカスされている)

対話の中で、生じた論点として

・そもそも“合意形成”の定義は何か?

・「合意形成」と「共感」はどこが同じでどこが違うか?

・過去の事実に対する「合意形成(解釈?)」も今回の“合意形成”の枠組みに入るか?

この回答として、ファシリテーター側から、「今回の“合意形成”は、あくまで未来のアクションに結びつく意思決定プロセスと定義する」ことが説明された。

対話の過程で、サブ的なイシューとなった事柄について挙げる。これはメインイシューである“合意形成をどうしていくか”とは直接関係ないものの、重要な討論テーマとなったものである。以下、とりあげている順番は発言順とは関係がない。

①“公正さ”および“機会の均等(入口)と結果平等(出口)”について

Yさんによるケーキの分配エピソード。

「子供の頃、ケーキの分配をめぐって、母親は兄弟で等しく等分分配して配ろうとしたが、自分はそんなにいらなかったし、姉は等分された量より多く欲しかったようだ。これは分配を受ける側の意見を聞いていればもっと双方が満足いく分配になったはず」というものがあった。

「公正とは、機械的に平等ということよりも、手続き的な基準の明確化、プロセスの可視化などが重要な要素となるのではないか」という意見があがり、ほとんどの参加者が同意していた。

※手続き的公正・・・ある価値を分配する上で適正だと感じる認識。人間は手続き的公正があればあるほど、その決定に対して肯定的な態度で臨み満足度が高くなるといわれる。それには4つのステップが知られている。(ダイレクトコミュニケーション社サイトより引用)

1)分配方法の明示・・・どんな基準で分配するかを明確に示す。

2)具体的基準の明示・・・詳細な分配基準を明確にする。

3)結果の精査・・・結果に対して精査する

4)当事者への許可・・・分配に関わる人へあらかじめ許可を取る。

②信頼や愛について

・物事が複雑になり、判断が難しくなれば、専門家に任せるなり、誰かに決定を託さなくてはならない場合が生じる(治療を受ける患者のように)。その場合、合意できるかどうかは、その対象人物が信頼できるか、尊敬できる人物かなどが大きなファクターとなる。

・結局は“愛”、“信頼”ベースの委任などが重要になるではないかという話。

・一方で、信頼された人が託されたとしても、いつもあらゆる分野で賢者の判断ができるわけではないから間違う場合も当然ありうる。それらのリスク回避はどうするかという問題が残る。

③集合知について

Wikipediaなどはかなり信頼できるようになってきた。集合知は集団意思決定にうまくつかえるのではないか?

④自分の中の合意形成問題

自分と他人との意識のすりあわせ、また自分の中での合意形成、すなわち問題を自分事としてまずは処理してみることの重要性

⑤“合意形成された状態”とはどんな状態を指すのか?

「言いたいことは言い切った感がある」

「合意形成に関わった人があとで文句を言わない(言わなくてすむ精神状態にある)」

「前向きなマインド(とりあえずそれでやってみようというマインド)」

「決まった後の所属が明確化されている」

「自分で結果責任をとっていくという覚悟ができている」

「合意形成のプロセスに参加してよかった感がある」

⑥「どうしたいか」よりも「どうしたくないか」の方が切り込みやすい

選択肢が多く、決めにくい世の中では、「絶対、こうはなりたくない。こういう世の中にはしないでほしい」というリストアップからした方がわかりやすい。

⑦日本人論

・(意思決定に)参加していないわけだから、終わってから文句を言う権利があると思っている人が多く、実際にあれこれ決定に口をはさむひとが多い。

・過去の日本は何も言わなければ合意するというような阿吽の呼吸感があった。

現在は、「黙っていたおまえが悪い。あなた同意しましたよね?」という風潮がある。

・暗黙の合意から明確(強制的)な合意へ、極端から極端への流れ?

・何があろうが、上(為政者)が変わろうが、社会は変わらない。食べていけるというマインドが過去にはあった。 お上によっておけばとりあえず大丈夫。

・さまざまな役割の人がその肩書を持って集まるとポジショントークになりがち。

総論は賛成だけど、結局はこっちの方が得だからということに流されがち。

・責任所在を明確にしないシステム(よくもわるくも作用する)

・失敗に関して寛容でなく、大きな責任をとらされることが予測されるため、失敗を出さないようにしたり隠ぺいしようという体質がある。

・「人様に迷惑をかけてはいけない」という教育が古くからある。結構、日本人に染みついているのではないか。結果、組織内で不正をみつけても、それを明らかにすることは組織内の人の迷惑になることだからやめるということもよく起きている。(細かな欠陥や食品偽装問題など)

⑧具体的施策について

・そもそも1億人での意思決定、統一基準というのが効かない世の中。

道州制については考えるべき。ただし、財源も含め難しい問題もあるので、何を中央で決め、何を地方で決める権限を持たせるかという明確化が必要。

⑨責任論やリスクテイク

・医療では積極的に失敗事例を提出させるといったことが行われている。

ヒヤリハットの提出や内部告発の保護など。

※以上は、2013年12月31日現在のまとめで