対話のセミナーをやっていると次の段階があることを知ります。

1.お互い、どんな人なんだろうという

相互探索モード

2.お互いに傾聴しあって、深まる

相互傾聴モード

3.違いを認めた上で違和感が繰り出される

カオスモード

4.違和感が出ている場でおきていることを全員で共有し探求する

探求モード

5.場の一致点が浮き上がり、各自がすべきことがみえる

アクションモード

〇〇モードというのは今、勝手につけている仮名称です。

さて、ワールドカフェなどカフェ的雰囲気で1~2のステップはうまくいきます。

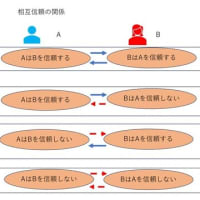

問題は3以降の部分。 ファシリテーターが表面上、

「さぁ違和感を遠慮なく吐き出してください」と促したところで、うまくはいきません。参加者が、傾聴し仲良くなった相手に、”相手を傷つけないように” ”嫌われたくない” というメンタルモデルが発動してしまうからです。特に普段、発言・発信力の機会のない人には難しい部分。

私がファシリテーターだと仮定すると、参加者が勇気を持って発言してもらうのを待つのか、匿名の意見として書いてもらって回収するなどの方法を取るか(この場合、誰が発言したかはわからないけど、場にそういう意見があることは皆で共有できる)正直、迷います。

個人の成長が目的ならば、勇気ある発言・挑戦を奨励すべきだし、場のカオスを引き起こすのが目的なら、誰が発言者かということは関係ないから、後者の投票方式というのもありえると思ったりします。

もちろん、3のステップでダイナミックなカオスを引き起こすのは、本人が体験などにもとづいたストーリーを自分の口で話し、表明することだと思っています。

1.お互い、どんな人なんだろうという

相互探索モード

2.お互いに傾聴しあって、深まる

相互傾聴モード

3.違いを認めた上で違和感が繰り出される

カオスモード

4.違和感が出ている場でおきていることを全員で共有し探求する

探求モード

5.場の一致点が浮き上がり、各自がすべきことがみえる

アクションモード

〇〇モードというのは今、勝手につけている仮名称です。

さて、ワールドカフェなどカフェ的雰囲気で1~2のステップはうまくいきます。

問題は3以降の部分。 ファシリテーターが表面上、

「さぁ違和感を遠慮なく吐き出してください」と促したところで、うまくはいきません。参加者が、傾聴し仲良くなった相手に、”相手を傷つけないように” ”嫌われたくない” というメンタルモデルが発動してしまうからです。特に普段、発言・発信力の機会のない人には難しい部分。

私がファシリテーターだと仮定すると、参加者が勇気を持って発言してもらうのを待つのか、匿名の意見として書いてもらって回収するなどの方法を取るか(この場合、誰が発言したかはわからないけど、場にそういう意見があることは皆で共有できる)正直、迷います。

個人の成長が目的ならば、勇気ある発言・挑戦を奨励すべきだし、場のカオスを引き起こすのが目的なら、誰が発言者かということは関係ないから、後者の投票方式というのもありえると思ったりします。

もちろん、3のステップでダイナミックなカオスを引き起こすのは、本人が体験などにもとづいたストーリーを自分の口で話し、表明することだと思っています。