2012年8月8日。柏市教育研究所主催の「5年経験者研修 ~対話を中心とした授業づくり(小中学校教諭悉皆研修)~」の講師を担当させていただきました。昨年に続いて2回目になります。この講座は柏市内の義務教育の5年目を迎えた先生方はすべて参加する悉皆研修の中の1講座になります。

講座に先立って、受講者の先生方には「5年間を振り返ってみての実践上の課題」というタイトルで宿題レポートの提出をお願いしています。

この講座では、対話を授業で取り入れていく際のエッセンスの講義と実際に対話を使った模擬授業展開を演習として取扱います。対話を使った授業展開では、ペアワークとして“ピアラーニング“、グループワークとして”ワールドカフェ“、全員参加型ワークとして”サークル“を体験していただきました。

また、内容(コンテンツ)については、個々の教育現場でのリアルな悩み・課題を持ち込んでいただき、それについて対話を使って解決するというものになります。ですから、対話を中心とした授業の作り方を学ぶとともに、自分の悩みも解決できるという一挙両得を狙ったワークショップ講座を設計しました。

ワークショップ講座は3時間で、構成は以下の通りです。

1.講義1:対話型学習とは何か。

まず、対話がなぜ必要かということについてプレゼンテーションしました。学校では答えが決まっていて、答えは先生が最終的には与えてくれる。また答えを導く手段はほぼ1つきりとなっています。こうした方法でも学習における実質的な利害関係(経済的なものや人的資源の喪失)は発生しません。また個人の学習は個人の努力に反映される部分が大きくなっています。

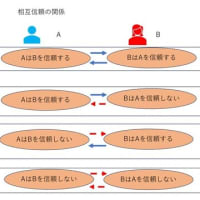

しかし、それに対して学校を卒業してから社会に出ると、複雑で正解がない問題に直面することがほとんどです。個人の努力だけではうまくいかないことも多くなってきており、多くの人との協働が必要な機会が増えてきました。そういった中で注目されているのが、『対話』であり、対話には、以下のようなメリットがあります。

1)対等な立場で率直な意見交換ができる

2)問いによる物事の本質追究の場である

3)問いと答えによる繰り返しで、問題点や課題が明らかになる

4)知的な切磋琢磨があり互いが学べる

講義では、こうした対話のメリットの他に、「会話や討論、議論と対話がどう違うのか」、「対話式授業のバリエーション」「普通のグループ学習との違い」などをプレゼンテーションしました。

2.演習1: ワールドカフェ

グループでの対話方式として、ワールドカフェの体験の説明および実習を行いました。テーマは、「教員5年目で自分の中で問題だと思っていることや私の課題」です。宿題になっていたレポートの内容を紹介しながら、問題をグループで共有します。ワールドカフェで行いますので次々と相手を変えながら、問題の本質やうまくいった解決事例などについてもアイデアを互いに出して話し合ってもらいました。

教員5年目に想定される問題には、教員の多忙さや生徒指導や部活動指導、保護者対応など、実に様々なものがあります。もちろん、専門家や先輩教員を講師として解決の実例を拝聴するような講義形式の研修もよく行われています。そうした場合に行われるのは講師が立て板に水のような解決法や武勇伝を披露して終わり、受講生には消化できないというケースも少なくないのです。私は、こうした問題に対しては、まずは等身大の仲間に悩みを打ち明け、共有すること、特に感情面での共有が最優先されるべきだと考えています。ワールドカフェという打ち解けた雰囲気の中で、現場目線で、「そうなんですよね」という感情の共有のほかに、「うちの学校の先輩方はこうやって乗り切っていった」など、アイデアの共有などもおきはじめてきました。

最後のラウンドでは、「今までの対話から、午後、ペアで話してみたいトピックは何ですか?(理由も添えてください)」という問い出し、そのテーマを付箋に書いてもらい、昼休み中に掲示してもらいました。

3.演習2:ワークショップのハーベストとリフレクション

ワークショップにおいて、ハーベスト(刈取り)とは、対話セッションで出てきた成果を参加者で共有することを言います。今回のハーベストは、午後のワークで2人組ペアで話したくなったテーマを出してもらうということです。名前つきで提案してもらいますので、相談相手を公開お見合いのような感覚で探すことができました。またリフレクションは、自分が学習したことを振り返り、学びの前後で自分がどのように変化したかを再確認するものです。これによって明示的に自分の成長や今の段階で不足している力などを実感し、次の行動へとつながっていきます。今回は午後のトピック出しの他に、ワールドカフェを終えての自分自身の気づき・発見やワールドカフェ自体の感想などを個人でワークシートに記入してもらい、それをもってリフレクションとしました。

4.講義2:対話型授業のポイントと設計

たとえば、どの授業場面でも対話を必須で入れる必要があるかといえば、そうではありません。もちろん従来通りのレクチャースタイルは必要であり、個人のペースで学習を深めたり広めたりする機会ももちろん必要です。ここでは、「たとえば授業のどんな場面で対話のプロセスを入れると効果的か」、「話し合いの問いを出すときのポイントは何か?」「フィーリングや気持ちのチェックなども有効であること」「対話形式を学校に入れる学校ならではの工夫」「アクティブラーニングの実践例」などを紹介しました。

5.演習3:ピアラーニングの実践

2人ペアでの対話を通して学習者同士が互いの力を発揮し、協力関係のもとで学ぶ方法として、ピアラーニングの実践を行いました。2人で行うメリットは、じっくりと向き合う時間があるいことやコミュニケーションの密度が高いことです。ペアだとインタビューなどによる情報収集力、発信力の育成、作文などを互いに遂行し合う、他人との社会的関係構築スキルの向上、自分発見などのシーンで有効です。教科指導では英語の授業などでペアで発音や会話のスキットチェックなどもできると思います。

実際の実習では、教員個人の今後考えたい課題などをテーマに、じっくり相互にインタビューしあって、相談にのってもらったり、決意表明したりするトレーニングを行いました。ピアラーニングでは、傾聴(相手の話を判断しないでただ受け容れる)ということもステップとして体験してもらいました。教員はとかく指示しがちであり、先回りして教えてしまう、アドバイスしてしまう、ジャッジしてしまう癖が染みついていますので、これはトレーニングを積んでいく必要があるスキルだと思っています。

6.演習4:非構成的な対話の場(全体ダイアローグ)

非構成的な対話では、その場に出てくる自然な個人の話を全体が耳を傾け、その場に出てくるものを大切にします。オランダの初等教育などではピースフルサークルなどが有名です。まずは話し合いのスタートで全員が車座になって始め、問題が個別になってきたらグルーピングして話し合うなどの方法が効果的に使われているのです。部活動のミーティングなどでは知らずに使っている方法かもしれませんが、クラス全体で行う場合など、大人数の場合はファシリテーター役の先生が様々な配慮が必要であったりします。

今回は受講生二十数名が一重の輪になって本日のワークショップ全体の振り返りを発言したい人から順に発表してもらう方式で20分程度行いました。また、今回は時間がありませんでしたが、こうした非構成的な話し合いの場が、どんなところで使えるかといったアイデアを出すということも可能であると思います。

アクティブラーニング(学習者主体の学び)が注目されつつありますが、アクティブラーニングでは、ペアやグループ、全体で対話する機会が増えます。しかし、対話を授業や学校活動に取り入れるかという検討や試みはやっと始まったばかりのようです。今回のような対話式の活動を学校の諸活動に取り入れてみたいという方は、どうぞ、お声かけください。いままでの実践をシェアし、提供していきたいと考えています。

講座に先立って、受講者の先生方には「5年間を振り返ってみての実践上の課題」というタイトルで宿題レポートの提出をお願いしています。

この講座では、対話を授業で取り入れていく際のエッセンスの講義と実際に対話を使った模擬授業展開を演習として取扱います。対話を使った授業展開では、ペアワークとして“ピアラーニング“、グループワークとして”ワールドカフェ“、全員参加型ワークとして”サークル“を体験していただきました。

また、内容(コンテンツ)については、個々の教育現場でのリアルな悩み・課題を持ち込んでいただき、それについて対話を使って解決するというものになります。ですから、対話を中心とした授業の作り方を学ぶとともに、自分の悩みも解決できるという一挙両得を狙ったワークショップ講座を設計しました。

ワークショップ講座は3時間で、構成は以下の通りです。

1.講義1:対話型学習とは何か。

まず、対話がなぜ必要かということについてプレゼンテーションしました。学校では答えが決まっていて、答えは先生が最終的には与えてくれる。また答えを導く手段はほぼ1つきりとなっています。こうした方法でも学習における実質的な利害関係(経済的なものや人的資源の喪失)は発生しません。また個人の学習は個人の努力に反映される部分が大きくなっています。

しかし、それに対して学校を卒業してから社会に出ると、複雑で正解がない問題に直面することがほとんどです。個人の努力だけではうまくいかないことも多くなってきており、多くの人との協働が必要な機会が増えてきました。そういった中で注目されているのが、『対話』であり、対話には、以下のようなメリットがあります。

1)対等な立場で率直な意見交換ができる

2)問いによる物事の本質追究の場である

3)問いと答えによる繰り返しで、問題点や課題が明らかになる

4)知的な切磋琢磨があり互いが学べる

講義では、こうした対話のメリットの他に、「会話や討論、議論と対話がどう違うのか」、「対話式授業のバリエーション」「普通のグループ学習との違い」などをプレゼンテーションしました。

2.演習1: ワールドカフェ

グループでの対話方式として、ワールドカフェの体験の説明および実習を行いました。テーマは、「教員5年目で自分の中で問題だと思っていることや私の課題」です。宿題になっていたレポートの内容を紹介しながら、問題をグループで共有します。ワールドカフェで行いますので次々と相手を変えながら、問題の本質やうまくいった解決事例などについてもアイデアを互いに出して話し合ってもらいました。

教員5年目に想定される問題には、教員の多忙さや生徒指導や部活動指導、保護者対応など、実に様々なものがあります。もちろん、専門家や先輩教員を講師として解決の実例を拝聴するような講義形式の研修もよく行われています。そうした場合に行われるのは講師が立て板に水のような解決法や武勇伝を披露して終わり、受講生には消化できないというケースも少なくないのです。私は、こうした問題に対しては、まずは等身大の仲間に悩みを打ち明け、共有すること、特に感情面での共有が最優先されるべきだと考えています。ワールドカフェという打ち解けた雰囲気の中で、現場目線で、「そうなんですよね」という感情の共有のほかに、「うちの学校の先輩方はこうやって乗り切っていった」など、アイデアの共有などもおきはじめてきました。

最後のラウンドでは、「今までの対話から、午後、ペアで話してみたいトピックは何ですか?(理由も添えてください)」という問い出し、そのテーマを付箋に書いてもらい、昼休み中に掲示してもらいました。

3.演習2:ワークショップのハーベストとリフレクション

ワークショップにおいて、ハーベスト(刈取り)とは、対話セッションで出てきた成果を参加者で共有することを言います。今回のハーベストは、午後のワークで2人組ペアで話したくなったテーマを出してもらうということです。名前つきで提案してもらいますので、相談相手を公開お見合いのような感覚で探すことができました。またリフレクションは、自分が学習したことを振り返り、学びの前後で自分がどのように変化したかを再確認するものです。これによって明示的に自分の成長や今の段階で不足している力などを実感し、次の行動へとつながっていきます。今回は午後のトピック出しの他に、ワールドカフェを終えての自分自身の気づき・発見やワールドカフェ自体の感想などを個人でワークシートに記入してもらい、それをもってリフレクションとしました。

4.講義2:対話型授業のポイントと設計

たとえば、どの授業場面でも対話を必須で入れる必要があるかといえば、そうではありません。もちろん従来通りのレクチャースタイルは必要であり、個人のペースで学習を深めたり広めたりする機会ももちろん必要です。ここでは、「たとえば授業のどんな場面で対話のプロセスを入れると効果的か」、「話し合いの問いを出すときのポイントは何か?」「フィーリングや気持ちのチェックなども有効であること」「対話形式を学校に入れる学校ならではの工夫」「アクティブラーニングの実践例」などを紹介しました。

5.演習3:ピアラーニングの実践

2人ペアでの対話を通して学習者同士が互いの力を発揮し、協力関係のもとで学ぶ方法として、ピアラーニングの実践を行いました。2人で行うメリットは、じっくりと向き合う時間があるいことやコミュニケーションの密度が高いことです。ペアだとインタビューなどによる情報収集力、発信力の育成、作文などを互いに遂行し合う、他人との社会的関係構築スキルの向上、自分発見などのシーンで有効です。教科指導では英語の授業などでペアで発音や会話のスキットチェックなどもできると思います。

実際の実習では、教員個人の今後考えたい課題などをテーマに、じっくり相互にインタビューしあって、相談にのってもらったり、決意表明したりするトレーニングを行いました。ピアラーニングでは、傾聴(相手の話を判断しないでただ受け容れる)ということもステップとして体験してもらいました。教員はとかく指示しがちであり、先回りして教えてしまう、アドバイスしてしまう、ジャッジしてしまう癖が染みついていますので、これはトレーニングを積んでいく必要があるスキルだと思っています。

6.演習4:非構成的な対話の場(全体ダイアローグ)

非構成的な対話では、その場に出てくる自然な個人の話を全体が耳を傾け、その場に出てくるものを大切にします。オランダの初等教育などではピースフルサークルなどが有名です。まずは話し合いのスタートで全員が車座になって始め、問題が個別になってきたらグルーピングして話し合うなどの方法が効果的に使われているのです。部活動のミーティングなどでは知らずに使っている方法かもしれませんが、クラス全体で行う場合など、大人数の場合はファシリテーター役の先生が様々な配慮が必要であったりします。

今回は受講生二十数名が一重の輪になって本日のワークショップ全体の振り返りを発言したい人から順に発表してもらう方式で20分程度行いました。また、今回は時間がありませんでしたが、こうした非構成的な話し合いの場が、どんなところで使えるかといったアイデアを出すということも可能であると思います。

アクティブラーニング(学習者主体の学び)が注目されつつありますが、アクティブラーニングでは、ペアやグループ、全体で対話する機会が増えます。しかし、対話を授業や学校活動に取り入れるかという検討や試みはやっと始まったばかりのようです。今回のような対話式の活動を学校の諸活動に取り入れてみたいという方は、どうぞ、お声かけください。いままでの実践をシェアし、提供していきたいと考えています。