昨年11月に松本市音楽文化ホールでミシェル・ブヴァール氏によるセザール・フランク初期の作品:前奏曲、フーガと変奏曲 ロ短調 Op. 18 を聴いて からというもの、この曲を弾きたくて仕方なくなってしまった。譜面を手に入れて試しにチェンバロで弾いてみたが、足鍵盤音を左手で弾くと残りの音を右手でカバーできないし、上の方の音も 同じ音程だが別の音色というのが頻出して、なによりチェンバロの音色では表現できないので、ちゃんとパイプオルガンで弾きたくて仕方がなくなってしまった。

とはいっても普通の家にパイプオルガンを据えるのは現実的ではない。予算もさることながら、音の大きさが家にそぐわない。以前 作ったポルタティーフオルガン ですら耳が痛くなるのだよ。

ああ そういえば、学生時代にパイプオルガンを教わった先生の自宅には練習用のパイプオルガンがありましたっけ(遠い目)。

自宅用で電子のパイプオルガンのようなものなら、クラシックオルガンとかチャーチオルガンとかいうものが売られている。結婚式場の教会なんかにあったりするアレだ。

また、有名な教会のパイプオルガンの音を何種類もサンプリングしたアプリというのがいくつかある。Haputwerk とか Swellinq とか。それを手鍵盤2段以上と足鍵盤に接続させて鳴らすDIYのジャンルがあるようだ。海外には専門店もある(ClassicMidiWorks、PedaMidiKit)。日本にも オルガンビルダー鈴木肇氏 がそれ用の手鍵盤とか足鍵盤とかを受注しているらしい。自分専用のオリジナルを組み立てるのか。おもしろそう!

とはいえ、本物のパイプオルガンを断念して クラシックオルガン/チャーチオルガンを買うにしても DIYするにしても、決して安くはない。楽器だものな。

うーん、と唸ればやはり中古市場をチェックするね。ヤフオクとかね。

なるほど、多くはないけれど、常にクラシックオルガン/チャーチオルガンはアップされている。チェンバロよりは市場が大きいようだ。

チェックし始めてそれほど経たないうちに、タイミングよくジャンク品の横浜オルガンというのが出品された。しかも調べると、これは電子オルガンだけれどデジタルではなくアナログ音源で、綺麗な音だそうだ。電子が全てデジタルなわけではない、というのを遅まきながら知った(浜松市楽器博物館へまた行った。その10(コルグシンセサイザー、エレクトーン))。

ここ数年、夫は中古のエレキベースを手に入れては自分で修理して楽しんでいるので、横浜オルガンもなんとか出来るかもしれない、という気持ちが湧いてきた。しかし本当に直せるのだろうか? 設置場所も足鍵盤の分だけ奥行きが長く、思いのほか広くて、悩む。チェンバロを手に入れた ときも模様替えと大掃除が大変だったのに、またか! 引き取り限定だが、夫のハイエースに載るのか?

いきなり買うと決めるには不安すぎた。それで、昨年12月、ちょうど 浜松市楽器博物館 やら ヤマハ イノベーションロード やら 明治村 に行ったときと前後して、横浜オルガンを見に 群馬から神奈川まで車で行った。

横浜オルガンの色の濃いナチュラルキーはローズウッド、白っぽいシャープキーはメープル、足鍵盤はブナ、本体はチークの突き板(木工家の夫談)で、木の質感がとても素敵だった。エレクトーンみたいなプラスチックの質感のオルガンには惹かれないが、緻密な木の質感にはクラッときた。

動きの悪いキーとか 音の出ない足鍵盤のキーとかストップがあったが、まあまあ音は出る。横浜オルガン工房の増山氏に電話が通じて修理について色々アドバイスをしてもらえた。ない椅子なら夫が作れる。買っちゃう !? 買っちゃうか!

それで、群馬の山奥まで重たいオルガンを積んで帰ってきたのだ。譜面台を外してぎりぎりハイエースに入るサイズだった。

本体100kg、ペダル20kg(カタログ値)のオルガンをハイエースに載せるときはお店の人が手伝ってくれたけれど、下ろすのは夫と二人。どうする !? とてもじゃないが、すぐには下せなかった。幸い冬で 熱で変形とかの心配はなかったし、夫がハイエースを必要とする用もすぐにはなかったので助かった。

家具の搬入の経験豊富な夫が玄関のあちこちを測り いろいろ作戦を練って、段差を解消する木材とか 滑らすスロープになるような板とか準備してくれて、安全第一で自宅の和室に運び込んだ。いやあ大変だった。

さて、運び込んだオルガンだ。

足鍵盤は取り外して立てておくことが可能だ。

裏側。このバネの形状には見覚えがある! ポルタティーフオルガンのキーが上に戻るためのバネだ。けっきょく使ったのはただ折り曲げただけで、曲がっているところがくるりと巻いたものは使わなかったけれど、試作はした。足鍵盤は手指用のものに比べるとずいぶん大きいなあ。C2からF4まで30鍵。

足鍵盤と本体を繋ぐコネクター。それぞれのキーから電線が繋がっている。なんか30鍵よりピンが多いな。

足鍵盤のセンサーは リードスイッチ で、踏んだときに信号が本体に伝えられる。リードスイッチはガラス製の小さなもので、端しか見えないけれど、孔に嵌められている。

リードスイッチは磁石を近づけるとスイッチが入るのだ。ペダルの木に丸くて黒い磁石がつけてある。

木材の反対側のネジを調整して磁石がリードスイッチに近寄るようにしたら、足鍵盤の音はみな出るようになった。

足鍵盤は夫の工房で軽く磨いて塗ってもらった。

本体の上部パネルをそうっと外すと、両側のストップがパネルについてきた。

これもリードスイッチだ。ストップを引き出すとストップの木の棒から出ているアームについている磁石が近寄ってスイッチが入る仕組みだ。

しかしストップのリードスイッチ部分をいじっても低音(16ft とか)が鳴るようにはならなかった。ここが原因ではないのかも?とそのまま戻す。接着剤が劣化してポロリと外れる磁石はつけなおした。

パネル中央の譜面台の下、手鍵盤をよけるためにえぐれているあたりに3つボタンがある。一番上の写真を見れば分かるが、表から見て左から赤くて四角いのがテュッティ、真ん中がボリューム、右がエコーだ。この写真は裏側だけど、上下が逆になっているから左右は正しい。

その真ん中のボリュームのつまみが回らなかった。

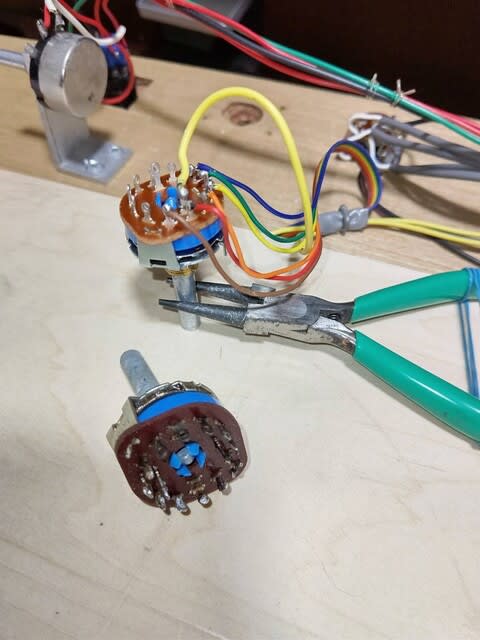

その回らないのは ロータリースイッチ だ。交換した。これで自宅にふさわしい音量を選ぶことが出来る。

パネルを外すと、本体上部には2段の手鍵盤が見える。

上にチラと見えるのはスピーカー。5つある。

手鍵盤の上下段は奥で蝶番で留まっている。上下段ともキーには番号がふってある。上段のキーには二重線、下段のキーには一本線が引いてあるから、同じ番号でも上下を間違えないな。

上段のキーのバランスピンを押さえている棒を除いたところ。

キーを端から外していく。下にスイッチと下段が見える。

アップ。マイクロスイッチ だ。足鍵盤のリードスイッチは非接触型だけど、マイクロスイッチは接触型だ。

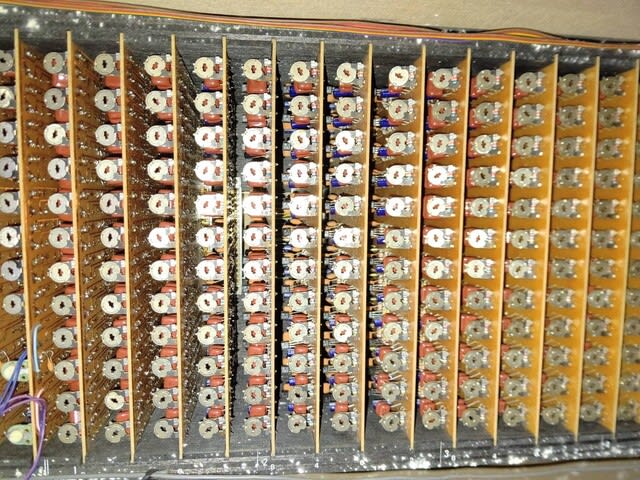

裏側を覗き込む。これはまだキーを外していない状態。

下段のキーも端から外していく。

まえのオルガンの持ち主はネコでも飼っていておしっこをかけたりしたのだろうか?センターピンやフロントピンが錆てキーの動きが特に悪い箇所が並んでいた。

マスキングテープで養生して磨いた。完全に錆が落ちたわけではないが、少なくとも太さは同じくらいになった。キーはスムーズに動くようになって、弾いたときの違和感はなくなった。

長くて上にネジの切ってあるピンは、横並びのキーをまとめて押さえる棒をとめるためのもの。

錆がついたピンに通してあった穴あきのフェルト(パンチングクロス)は交換した。パンチングクロスは 渡辺商店 で手に入れた。

外したキーはみな軽く磨いて塗装し直した。

キーのいちばん向こうに四角い磁石がつけてある。これはスイッチのためではなく、キータッチのためだろう。4枚上の写真には写っているが、鍵盤の枠に丸い磁石がついていて、キーの端の四角い磁石と引き合う。

この四角い磁石をつけていた接着剤が劣化していて、キーをいじるとぽろぽろ外れてきてしまった。みなつけなおした。

高さが低くなってしまったキーにはセンターピンにパンチングクロスを足した。

下鍵盤を押したとき 深くて弾きにくかったので、トイピアノに手を入れた ときのように手前にフェルトを貼って底を上げた。

おっかなびっくり下部のパネルを外す。見て何かが分かるレベルにわたしと夫はいません。見ながら動かしたら機能の分かるチェンバロやポルタティーフオルガンとはわけが違う。

木の箱の部分がカビている。アルコールで拭き取った。

アップ。これで音を作っているのね、たぶん。

身の回りに電気/電子製品はあふれているのに、ぜんぜん理解できないことを今更ながら実感したよ。物理の勉強が必要だ。

左側面アップ。

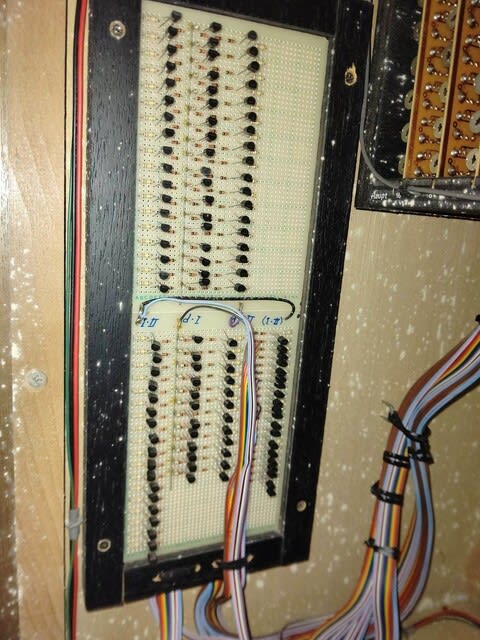

I-P 、Ⅱ-P、 I-Ⅱ とあるのは左のストップのカプラーだな。カプラーについては後述する。

右側面アップ。REVERB と書いてあるから エコーだな。

下の大きなスピーカーから音が出ていない。低音のストップの音がでないのはこのせいかも。

左下に写っているのは足鍵盤のコネクターが接続している状態。なかなか年季が入っている。なるべく抜き差ししたくない。

スピーカーを新たに取り寄せた。手前が旧、奥が新。

しかしスピーカーを交換しても低音が出ない。どうやらアンプが壊れているらしい。右下の銀色の箱についている黒いペッタンコのパーツっぽい。パーツ交換は夫にも荷が重すぎる。

どうしたもんじゃろ、とツイッターに挙げていたら、Orgel Huis JAPAN 氏がいろいろとアドバイスして下さった。

それで、別にアンプを用意し、壊れたアンプに繋がれていた線を新しい方に繋いでスピーカーに繋いだ。ちゃんと音が出るようになった!どのストップのどのキーからもちゃんと音が出るようになった!嬉しい!! アドバイスをありがとうございました。

アンプのスイッチやボリュームを別に操作する必要があるので、ボリュームペダルの箱の上部にアンプを取り付けた。

裏側。アンプの電源をタップにしてエコーの電源と同じところから確保。

下部のパネルを閉じたところ。

Orgel Huis JAPAN 氏には横浜オルガンが岡野オルガンにそっくりな理由を教えてもらった。

両者ともクロダトーンのクロダオルガン出身だからだそうだ。クロダトーンなら浜松市楽器博物館で見たぞ。

Orgel Huis JAPAN 氏は伊賀市の工房でオルガンの修理などをなさっているそうだ。

丸山木工房 製のオルガンベンチ。カバ材です。

横から座り込みやすいように座面の前だけ少し切ってある。

足のせは前の方だけ。

座面を上げると物入れになっている。ソフトダウンステーをつけてバタンと閉まることがないようになっている。夫よ ありがとう。

手鍵盤の右側のストップ。引き出すとオンになる。どちらも手鍵盤用。右がⅠで下段、左がⅡで上段だ。リード音はⅡだけだ。

手鍵盤の左側のストップ。右が足鍵盤用で、左がカプラー。

I が手鍵盤の下段、Ⅱが手鍵盤の上段、Pが足鍵盤で、ハイフンの右の鍵盤のキーを押したとき 左の鍵盤の引き出されているストップの同じキーの音が一緒に出るようにする機能。

たとえば上の Ⅱ-P なら足鍵盤(P)を踏んだときに手鍵盤の上段(Ⅱ)の引き出されたストップの音も一緒に鳴る。便利。

鍵盤の左下。ヘッドホン用の孔がある。スピーカー/スピーカーとヘッドホン両方/ヘッドホン、の切り替えが出来る。

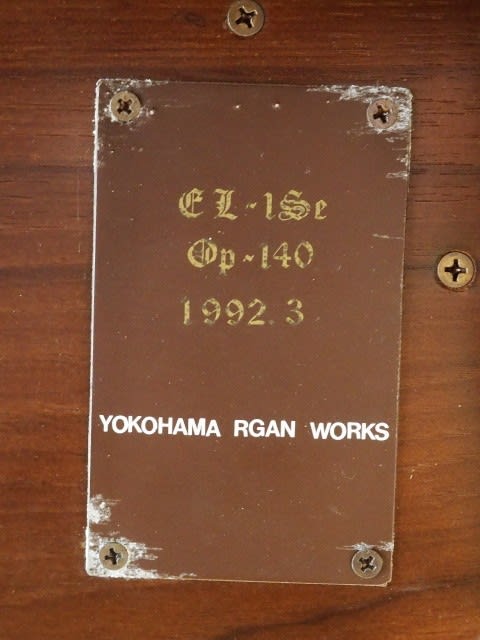

鍵盤の右下。ラベル。ORGAN の O が抜けている !? 1992年3月製。30年以上まえです。

蓋がなくて埃がのるのがイヤなので、使わないときは布を被せることにした。譜面台の縁に洗濯バサミで留めている。

向かって右、倒れないようにオルガンに縛りつけてある木の箱はクラヴィコードなのだが、アップするかは未定。

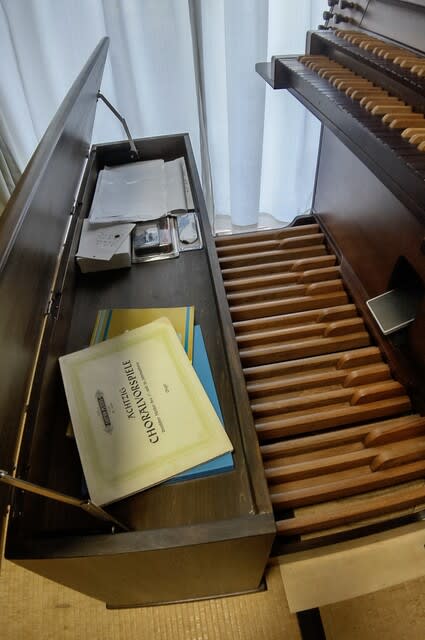

学生時代に使った楽譜。

真ん中の本から Nun lob, mein Seel, den Herren / Johann Gottfried Walther 。

横浜オルガンが来てから手に入れた楽譜。左下の カワイ出版のオルガン演奏法 はとてもよい。浜松のカワイのショップで手に入れた。

右下の本がフランク。その本の「前奏曲、フーガと変奏曲 ロ短調 Op.18 」より前奏曲だけ。

フーガと変奏曲も譜読みは済んだが力及ばす、宿題だ。ボリュームペダルって今まで使ったことがなかったから、それも課題。

このオルガンがちゃんと使えるようになって本当によかった。ダメだったら大変だったよ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます