関西学院大学博物館で『アンデスの布 -糸があやなすチャンカイ・レース-』展を観た。その3 よりつづく

その1~3までは綟り織(もじりおり)の技法で作られたチャンカイ・レースをアップしたが、この記事ではそれ以外のレースや道具、まつわる話についてアップする。

格子文様平織り レースは単色が映えるけれど、シンプルな平織りはチェックがいいなあ。

レースを織る糸はみな手紡ぎ木綿である。撚り合わせて双糸にしたりせず単糸だ。撚り止めとか糊付けとかしたのだろうか?

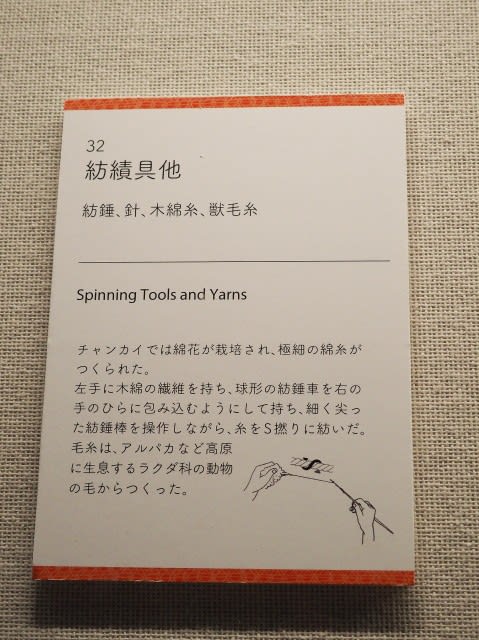

糸紡ぎ道具セット。素敵な小箱入り。

↑西洋式の足踏みや和風・インド風の手回しの糸車ではなく紡錘で、いつでもどこでも糸を紡げる。しかもかなり細く撚りも強く紡いでいる。

↑アルパカなどの獣毛。赤はコチニールかな?

こんな道具箱はわたしも欲しい。編んでいる素材の植物は一体なんなのだろう?

素敵なチャンカイ・レースは一体どのように使われたのだろうか?

チャンカイの墓からは人形が出土することもあるらしい。その人形は頭や肩にレースをかけているそうだ。男女ともレースを用いたのだろう、と図録にある。

そういえば 2017年に国立科学博物館で観た チャンカイ・レースは天野プレコロンビアン織物博物館からの出品で『頭を覆う布』とあったな。黒髪に白いレースは映えるだろうな。

図録より

図録より

図録↓ 右のが今回の特別展のもの。左は以前のもの。

......................................................................................

2012年に 国立近代美術館工芸館で『「織」を極める 人間国宝 北村武資』展 に行ったことを思い出した。ええ、羅と錦の北村氏です。そして、そのときのブログの記事に染織αという雑誌をアップしていたことを。

染織α130~132号↓には畑中千恵子氏による4枚綜絖(そうこう)の手機(てばた)で織れる綟り織の技法の記事「やさしい綟り織入門 誰でも織れます『紗と絽と羅』」が載っていて、最後の132号が羅だ。

そして96号↓では「誰にでも織れる綟り織技法入門 ―羅・紗・絽」という特集が組まれ、小西誠二氏「もじり織 紗・絽・羅 の基礎技法」、京田誠氏「後帯機による羅の技法 中米の綟織物製織技術」等の記事が載っているのだ。

話がそれるが、かつて小西氏には川島テキスタイルスクールで織りの組織を教わった。懐かしい。南米に素晴らしい染織があることを初めて教えてもらったのは小西先生だし、二重織りを織りながら糸をすくって柄を織り出したものがインカにあってその技法を教わったのも小西先生だ。組織図もジャカードも。

ざっとネットで検索をかけたが今年の6月10日の日付で 加齢のため体調不良 というのを見つけた。ずいぶん時間が経ったんだなあ、さみしいなあ。

閑話休題、図録では「アンデスでは素朴な腰帯機を使い、指先で糸をすくいながら織っていったのである。」とあるし、染織α96号の京田氏の記事には「メキシコ、プエプラ州、コアクイラでは、インディヘナが原始機で経糸を丹念に指先で綟って、自由奔放な動植物模様の文羅を織っていました。」とあるので、やはりチャンカイでは半綜絖は用いなかったのだろう、と思う。

中米のバックストラップウィービングといえば京田誠氏です。↓その氏のガチな記事(染織α96号)です。

染織α96号より

染織α96号より

たしかに染織α96号に写真が載っているメキシコやグァテマラの綟り織の作品はチャンカイ・レースとはずいぶん趣が違う。

これ↓(というかこの次のページ)を見ると、綟るための半綜絖を経糸にかけている。

これをひとめ見て何がどうなっているのか直感的に理解できる人はほとんどいないのではないか? 羅は難しいです。

染織α96号より

染織α96号より

↑すでに織り始めと織り終わりに平織りがなされているのだが、最初の準備をどうするのかは記述通り『季刊 染織と生活27号』のうちの「中米の織物技術その1」を見ないと分からない。

うっかり手を出すと火傷をしそうだ。でもその気さえあればいつでも出来るような気がして(いや出来ない)、技法書を集めて眺めるのは大好きなんで、実際に織ってみるかはさて置き『季刊 染織と生活27号』は探してしまいそうだ。そして「中米の織物技術その2」以降がどうなっているのかも大いに気になる .... 。

この一連の記事で、腰機(こしばた)、原始機(げんしばた)、腰帯機(読み方は知りません)、後帯機(読み方は以下略)、バックストラップウィービング、という言葉を出したが記事内では同じ意とする。この他に 地機、いざり機等 の言葉があって、実際用いている人などはその違いを説明できると思うのだが、わたしは京田氏に教わって経混み(たてこみ)の平織りを2枚織っただけなんで、分かりません。すみません。

今ふと2012年に 国立民族学博物館で大々的に織りについての特別展示があった ときの図録を思い出した。

この図録の執筆は吉本忍氏だそうだが、ここでは 腰機 に統一されている。

関西学院大学博物館で『アンデスの布 -糸があやなすチャンカイ・レース-』展を観た。その5 へつづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます