仏像について。

『やさしい仏像の見方』西村公朝著より。

仏像とは、仏教の信仰対象である仏の姿を表現した像。仏の原義は「目覚めた者」で、「真理に目覚めた者」「悟りを開いた者」の意である。また、仏像には大きく分けて4つの種類があり、位が高い順から「如来」「菩薩」「明王」「天」となっていて、最初に作られた仏像は、仏教の教祖「釈迦」の姿を写した「釈迦如来像」です。

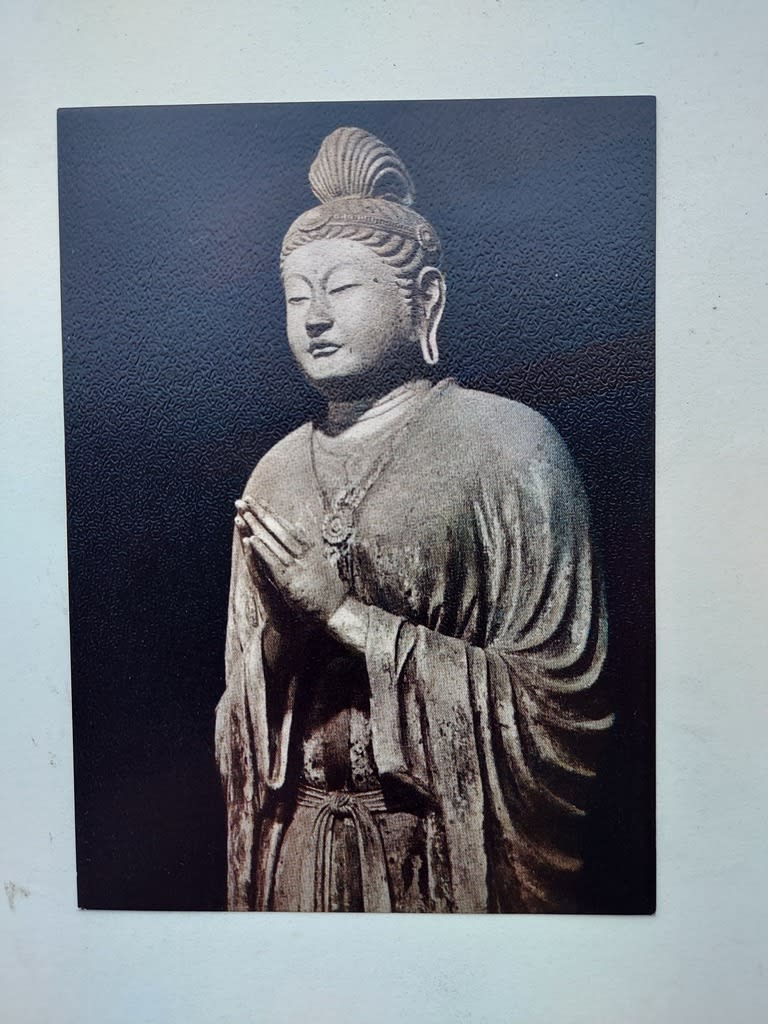

「弥勒菩薩半跏像・広隆寺」

仏教の真髄とは何か。それは慈悲だといわれています。慈悲は、親子の愛情なのです。親が子に対する愛情です。例えば、子供に裏切られても、親はやはりその子がかわいい。この徹底した愛のことです。この慈悲を作品のどこかに表現しておかないと信仰の対象にならないのです。ではその慈悲を形にするとどういうものになるのでしょうか。

満員電車の中で、自分の赤ん坊をだっこしている人がいたとします。もうほおずりしたいほどかわいいのですが、他に乗客がいるので、素知らぬ顔をして抱いています。ところが、もし電車が急停車しても、絶対その子は落とさないという抱き方をしているのです。例えば、足の踏ん張り、肱のかまえ、指先の形、すべてにその子をかわいいという一心の姿があります。これが慈悲の形になるのです。指先はあくまで柔らかくふっくらしたスポンジのような感じで、その赤ん坊を抱きかかえる。このように、指先にも慈悲の形があるのです。

慈とは、お父さんのように激しい。悲とは、お母さんのように優しい。つまり仏像には、激しさと優しさの表現の役割が決められているのです。

それから仏にはいろいろな異なった法力があります。これを表現するのに、服装とか、指先を動かしていろいろその法力を示す印相というのがあり、また蓮台に乗るもの、岩座に乗るものなど、台座の形も定められ、このように仏にはそれぞれの法力にふさわしい形が決められているのです。

* * * * * * * *

そう、私の仏像との最初の出会いは中学の修学旅行で見た、鎌倉の大仏様と言えるでしょうか。それから、法事のときに菩提寺の本堂に安置されている「釈迦如来像」を恐る恐る見たことが思いだされます。

鎌倉の大仏様ですが、仏像が座っている像を「坐像」と言い、一般的には、如来と菩薩といった釈迦を模した姿であり、瞑想の修行中、説法をしているところの姿を表現しているとされています。 坐像の多くが穏やかな表情で描かれているのは、瞑想をしている姿と人に道理を優しく説く姿を現しているためであるのです。

鎌倉大仏は、高徳院の本尊で青銅製の「阿弥陀如来坐像」。建立当時には金箔が施されていた。最初の大仏は木像で1243年(寛元元年)に完成したが、台風により崩壊したため、1252年(建長4年)、新たに青銅製の大仏の鋳造が始められ、大仏殿に安置された(完成した時期は不明)。

大仏建立の理由は不明であるが、死者の怨霊を鎮めるためとする説が有力。

高さ13メートル(台座共)、総重量122トンで宋の影響を受けた仏像は、国宝に指定されています。

改めて、中学の修学旅行のときのアルバムを開いてみると、懐かしいクラスメイトが並ぶ後に鎌倉の大仏様が目を伏せてみんなを見守っているようです。

また、高校の修学旅行の京都で手にした絵はがきより、幾つかの紹介です。

「阿修羅像・興福寺」

たとえば、阿修羅像ですが、三面六臂の美少年の仏像で、3つの顔と6つの腕が特徴的。3つの顔は全てとてつもなく美しいのですが、それぞれ微妙に表情が違う。右は幼少期の顔、左は思春期の顔、正面は青年期の顔とされています。幼少期の表情はどこかあどけなさが残り、下唇をかみしめた表情が愛らしく、眉をひそめた思春期の顔は、心の中を逡巡しているような雰囲気。眉間に力を入れ、まっすぐ前を見据える青年期のお顔は、迷いを断ち凛とした決意にみなぎるかのようです。

戦いの神である阿修羅が、仏教に帰依して、悟りを開いていく様子を表していると。

「伐折羅大将・新薬師寺」

「月光菩薩像・東大寺」

・不思議です。仏像というと、近寄りがたいちょっと怖い感じがして敬遠していた私ですが、リタイア生活となり、人生振り返るようになり、なぜか、仏像に親しみを持てるようになったのです・・・・。

それは、仏像に向かい合うことは、いわゆる煩悩のかたまりである自分が、自分自身と向かい合うことでもあり、その仏像を作った人の思いに出会うことでもあるのかなと思うのでした・・・・。