★甘利成長・岸田分配内閣で「台湾有事」に対する日米連携集団的自衛権行使のヒト・モノ・カネ備えの整備の加速か>

::::::::::::::::::::::::::::::

2021年9月10日付産経新聞の寄稿記事【The 考】を転載しています

①筆者:香田洋二(こうだ・ようじ)

元自衛艦隊司令官。昭和24年生まれ。防衛大学校卒業、海上自衛隊入隊。平成15年に海将に昇任し、以後、自衛艦隊司令官などを務め退官。国家安全保障局顧問会議メンバーなどを歴任。著書に「賛成・反対を言う前の集団的自衛権入門」(幻冬舎新書)などがある。

元自衛艦隊司令官。昭和24年生まれ。防衛大学校卒業、海上自衛隊入隊。平成15年に海将に昇任し、以後、自衛艦隊司令官などを務め退官。国家安全保障局顧問会議メンバーなどを歴任。著書に「賛成・反対を言う前の集団的自衛権入門」(幻冬舎新書)などがある。

『中国「軍事行動」のシナリオ 「台湾有事」備えなき日本』

Published 6 days ago on September 29, 2021=2021年9月23日

ByYoji Koda

②Yoji Kodaは元JMSDF艦隊司令官です。1949年に生まれ、防衛アカデミー卒業後、JMSDFに入社。2003年に中将に昇進し、その後、引退する前にJMSDF艦隊の司令官に就任しました。また、国家安全保障事務局諮問委員会のメンバーでもあります。出版物には「三世漢方武前前のシュダンテック・名言ケン・ニュモン」(源政、2014年)が含まれる。 ③香田 洋二 (1949-)

香田 洋二(こうだ ようじ、1949年 - )は徳島県出身の元海上自衛官、第36代自衛艦隊司令官(海将)。 海上幕僚長の有力候補であったが、いくつかの理由から、自衛艦隊司令官を最後に退官した。 2009年(平成21年)より、ハーバード大学アジアセンター上席フェロー(Senior Fellow)に招聘される。 2013年(平成25年)現在、ジャパン マリンユナイテッド顧問。 [略歴] 1949年(昭和24年)12月:出生 1972年(昭和47年)3月:防衛大学校本科第16期卒業、海上自衛隊入隊 1973年(昭和48年)3月:3等海尉 1975年(昭和50年)7月:2等海尉 1978年(昭和53...

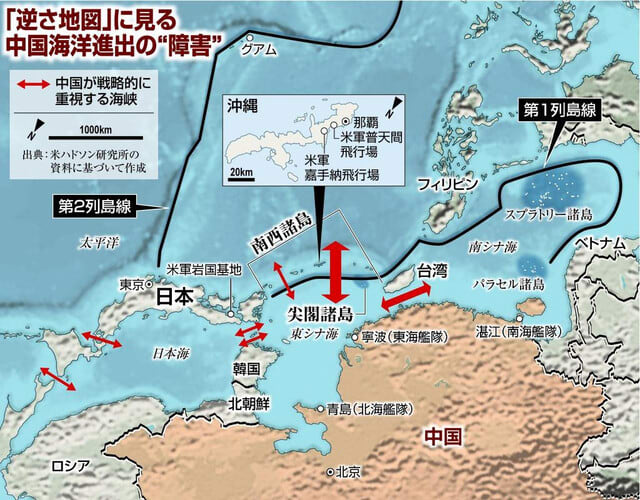

〇米大部隊が「台湾有事」で日本に展開する日と日本の後方支援作戦行動

1990年のイラクによるクウェート侵攻に端を発した湾岸戦争を参考に予想すれば、おそらく海軍は空母部隊を5~6個部隊、空軍は航空機800機規模を展開し、上陸戦などに臨む海兵隊も沖縄駐留の第3海兵遠征軍(3MEF)に加えカリフォルニアの第1海兵遠征軍(1MEF)も展開する。

日本はそれだけの部隊のための後方支援を求められるのだ。食料や燃料・弾薬も初めは米軍が自ら搭載してくるが、抑止段階からの長期展開となると、その供給(一時備蓄も含む)は日本の任務となる。

これは大変なことである。米空母部隊は空母1隻と多数の護衛艦艇からなるが、それが6個部隊となればトータルで50隻規模、追加の艦艇をいれれば100隻規模、乗組員や艦載機の搭乗員で数万人規模となり、食料だけでもかなりの量を要し、さらに膨大な燃料と弾薬が加わる。米国との事前協議や法令上の問題整理、予算措置の検討などを進めておかなければ対応できる話ではない。

軍艦は主に洋上に展開するが、空軍は800機規模となると自衛隊の基地だけでは足りないから、一般の飛行場も使わねばならない。オスプレイを配備するだけで反対運動が起きる日本で、どうやって世論の理解を得るのか、今の日本に、そのことを真面目に考えている政治家や官僚はいるだろうか。

-台湾有事の日本の備えありか-

戦争は、事前の準備が明暗を分ける。湾岸戦争の時に米軍がクウェートを解放できたのも周辺国で拠点を整備して入念に準備したうえで攻撃したからであり、台湾防衛にも、いま述べたような充実した後方支援が不可欠である。東アジアには、他にも韓国やフィリピンもあるが、日台の距離の近さ、日米の親密さなどを考えれば、この役割を担うのは日本しかない。

その意味では、台湾の人々の自由を守れるか否かは、日本にかかっている。米国に言われるから仕方なくやるのではない。日本が独立国として、取り組むべき問題なのだ。

さらに言えば、これは単なる米軍への後方支援の話ではない。日本周辺に展開する米軍部隊を中国の攻撃から守るのは、日本の自衛隊の任務である。台湾有事が、集団的自衛権の行使が許される法律上の「存立危機事態」といえるか、ここで議論する紙幅はないが、少なくとも、米軍が展開する基地や日本周辺海域を防衛することは、まさに日本の領土、領海、そして日本国民を守ることである。台湾有事は、すなわち日本有事なのだ。

こう書くと「日本を戦争に巻き込むのか」という批判も聞こえてきそうだが、日本が米軍をスムーズに展開させれば、中国が軍事行動を思いとどまる可能性、つまり抑止が効くことにもなる。つまり中国を抑止できるか否かは、日本にかかっているといっても過言ではないのだ。

にもかかわらず、いま=2021年9月23日の日本にその準備はまったくない。安保関連法で集団的自衛権行使は可能になったが、危機を想定し、準備をするということが、相変わらずできないのだ。新型コロナウイルス対策や後継首相を決める自民党総裁選の政局に追われているせいか、政治家も官僚もほとんど議論しない。

しかし、考えてみてほしい。最近、アフガニスタンで何があったか。政府は500人にも及ぶ邦人と協力者を退避させるつもりで自衛隊機を派遣したが、1日違いで、わずか15人しか救い出せないという結果に終わった。

危機は1日の遅れが取り返しのつかない失敗につながる。台湾有事で同じ失敗を繰り返せば、もっと重大な結果を招くのだ。

中国はいつ軍事行動を始めるともしれないし、厳密にいえば、すでにその決断を下している可能性もないとはいえない。もはや一日の猶予もないのである。