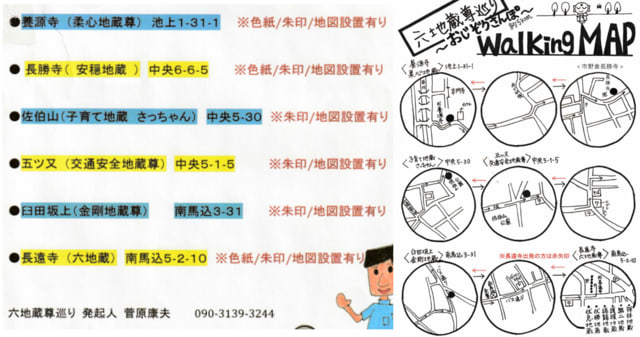

立春、大田区六地蔵尊巡り:

佐伯山緑地の南門~佐伯山緑地南門階段から平和島方面の眺望~佐伯佑胸像の傍の侘助ツバキ

佐伯山緑地の南門~佐伯山緑地南門階段から平和島方面の眺望~佐伯佑胸像の傍の侘助ツバキ

~佐伯山子育て地蔵さっちゃん~地蔵通りと蓬莱坂頂上との四差路~池上本門寺五重の塔の眺望

〇佐伯山子育て地蔵さっちゃん

〇地蔵通りと蓬莱坂頂上との四差路

◇中央五丁目20番と23番の間を東南に下る長い坂。付近は閑静な住宅地です。

坂名の由来は、坂近く、中央五丁目4番2号にある稲荷社にちなむといわれています。

江戸時代、三代将軍家光のころ、稲荷社の境内で珍しい黒い鶴が捕らえられ、これを将軍家に献上したところ、吉兆であると喜ばれたと伝えられています。蓬莱ほうらいとはその吉兆を象徴した名であり、そこから現在の坂名がつけられられたようです。

また、この坂上の東方の高台には、縄文時代の横穴古墳群(桐ヶ谷きりがや横穴群といわれている)もありました。

https://www.city.ota.tokyo.jp/midokoro/spot/ootaku_sakamichi/ikegami/hourai_zaka.html

坂名の由来は、坂近く、中央五丁目4番2号にある稲荷社にちなむといわれています。

江戸時代、三代将軍家光のころ、稲荷社の境内で珍しい黒い鶴が捕らえられ、これを将軍家に献上したところ、吉兆であると喜ばれたと伝えられています。蓬莱ほうらいとはその吉兆を象徴した名であり、そこから現在の坂名がつけられられたようです。

また、この坂上の東方の高台には、縄文時代の横穴古墳群(桐ヶ谷きりがや横穴群といわれている)もありました。

https://www.city.ota.tokyo.jp/midokoro/spot/ootaku_sakamichi/ikegami/hourai_zaka.html

◇江戸初期の逸話が伝わるお稲荷さま「黒鶴稲荷神社」。

創建年代は不明ですが、江戸時代初期にこの地は鷹匠・山本氏の領地であったと云い、当時の逸話に基づき「黒鶴稲荷神社」と称するようになったと伝わっています。

境内の御由緒には、以下のように記されています。

==========

桐里・梅田町地区は昔桐ヶ谷村と言われ、本門寺を含めて呑川と内川に挟まれた馬込台地の南東に位置する独立丘で、南東より中心に向かって支谷が入り込み、馬蹄に近い形を呈している。この地は縄文時代に本門寺・桐ヶ谷横穴墓群が台地の縁辺に分布している程、昔から人が住んでいた。

三河出身の二代目山本近正は手鷹師として徳川家康に仕え、天正十八年(1590年)の関東入国によって、荏原郡桐ヶ谷村で五十石余を与えられた。以後代々、幕府の御手鷹師や鷹匠を世襲した。四代尚盛のとき百石に加増された。文政十一年(1828年)幕府の命により桐ヶ谷村は幕府領に組み入れられた。

この神社の創建の年代は明らかではないが、三代将軍家光の頃、山本氏が鷹匠として稲荷神社の境内で珍しい黒鶴を捕え将軍家に献上したところ、吉兆であると大いにこれを賞されたとして「黒鶴稲荷」と呼ばれるようになったという。

そして東南に下る長い坂である「蓬莱坂」は、蓬莱というこの吉兆を象徴した名を付けた坂名である。そして神社階段下の坂は「汐見坂」といい、大森方面から本門寺に最短で行け、坂上から海の汐や船の眺めが良かった坂道です。

また、旧桐ヶ谷村の農民が庭内社を合祀し、以後桐ヶ谷村の鎮守と成るに至ったと云われ、東関森稲荷の呼称は元来、境内の丘を十神森と呼んだことに由来すると語り継がれている。

==========

御祭神は、豊受気比売命・宇迦御魂命。現在は、山王(荒藺ヶ崎)熊野神社の兼務社となっているようです。

最寄駅は、都営浅草線「西馬込」駅より徒歩15分〜20分ほどどでしょうか。熊野神社(大田区南馬込)でも触れましたが、この一帯は「馬込九十九谷」。その丘のひとつの上に鎮座しています。

https://sanpo-nikki.com/shrine/kurotsuruinarijinja/

創建年代は不明ですが、江戸時代初期にこの地は鷹匠・山本氏の領地であったと云い、当時の逸話に基づき「黒鶴稲荷神社」と称するようになったと伝わっています。

境内の御由緒には、以下のように記されています。

==========

桐里・梅田町地区は昔桐ヶ谷村と言われ、本門寺を含めて呑川と内川に挟まれた馬込台地の南東に位置する独立丘で、南東より中心に向かって支谷が入り込み、馬蹄に近い形を呈している。この地は縄文時代に本門寺・桐ヶ谷横穴墓群が台地の縁辺に分布している程、昔から人が住んでいた。

三河出身の二代目山本近正は手鷹師として徳川家康に仕え、天正十八年(1590年)の関東入国によって、荏原郡桐ヶ谷村で五十石余を与えられた。以後代々、幕府の御手鷹師や鷹匠を世襲した。四代尚盛のとき百石に加増された。文政十一年(1828年)幕府の命により桐ヶ谷村は幕府領に組み入れられた。

この神社の創建の年代は明らかではないが、三代将軍家光の頃、山本氏が鷹匠として稲荷神社の境内で珍しい黒鶴を捕え将軍家に献上したところ、吉兆であると大いにこれを賞されたとして「黒鶴稲荷」と呼ばれるようになったという。

そして東南に下る長い坂である「蓬莱坂」は、蓬莱というこの吉兆を象徴した名を付けた坂名である。そして神社階段下の坂は「汐見坂」といい、大森方面から本門寺に最短で行け、坂上から海の汐や船の眺めが良かった坂道です。

また、旧桐ヶ谷村の農民が庭内社を合祀し、以後桐ヶ谷村の鎮守と成るに至ったと云われ、東関森稲荷の呼称は元来、境内の丘を十神森と呼んだことに由来すると語り継がれている。

==========

御祭神は、豊受気比売命・宇迦御魂命。現在は、山王(荒藺ヶ崎)熊野神社の兼務社となっているようです。

最寄駅は、都営浅草線「西馬込」駅より徒歩15分〜20分ほどどでしょうか。熊野神社(大田区南馬込)でも触れましたが、この一帯は「馬込九十九谷」。その丘のひとつの上に鎮座しています。

https://sanpo-nikki.com/shrine/kurotsuruinarijinja/

〇池上本門寺・五重の塔の眺望

◇池上本門寺・五重の塔

大田区池上一丁目1番1号、東急池上線池上駅徒歩約15分

徳川二代将軍秀忠の乳母、岡部局の発願で1608年に完成しました。関東に現存する幕末以前の五重塔としては最古となります。

特徴としては、初層のみを和様(二重平行垂木・十二支彫刻付蟇股など)とし、二層以上を唐様(扇垂木・高欄付廻縁など)とする点、上層への逓減率が少ない点、相輪長が短い点、心柱が初層天井の梁上に立つ点等があげられ、極めて貴重な塔建築です。

https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/rekishi/ikegami/honmonji_gojunotou.html

大田区池上一丁目1番1号、東急池上線池上駅徒歩約15分

徳川二代将軍秀忠の乳母、岡部局の発願で1608年に完成しました。関東に現存する幕末以前の五重塔としては最古となります。

特徴としては、初層のみを和様(二重平行垂木・十二支彫刻付蟇股など)とし、二層以上を唐様(扇垂木・高欄付廻縁など)とする点、上層への逓減率が少ない点、相輪長が短い点、心柱が初層天井の梁上に立つ点等があげられ、極めて貴重な塔建築です。

https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/rekishi/ikegami/honmonji_gojunotou.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます